你每天开车上班,闻着刺鼻的尾气,想过这是不是你最后一次享受这种“自由”吗?“国七”排放标准即将落地,对很多人来说,这可能意味着一种生活方式的终结,但对另外一些人来说,却是千载难逢的机遇。 究竟是末日狂欢,还是绿色新生?这场关于燃油车的未来之争,远比你想象的要复杂得多。

我们先抛出一个大胆的假设:十年后,燃油车将彻底退出历史舞台。这个说法一定会引起轩然大波,毕竟,燃油车陪伴了我们几代人,它不仅仅是代步工具,更是许多人情感的寄托。然而,面对日益严峻的环境问题和技术革新,这种假设并非完全没有可能。

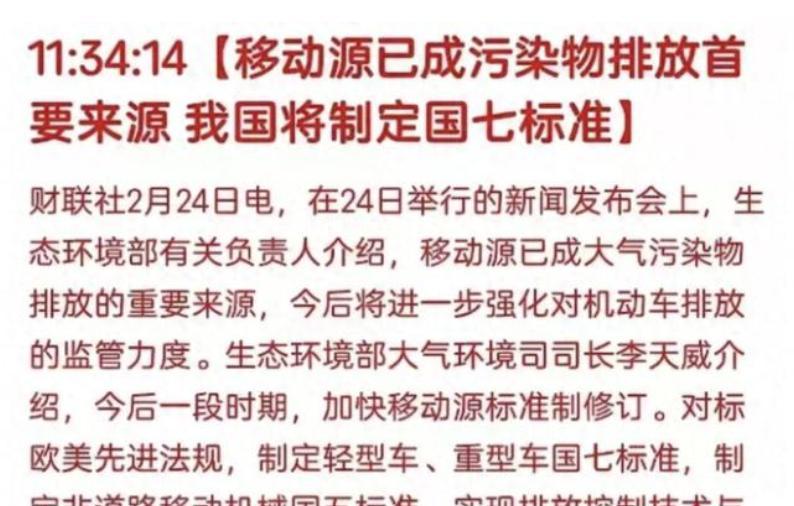

“国七”标准,可不是简单的数字游戏,它代表着国家对环境保护的决心,也是对汽车产业的巨大挑战。它的严格程度,堪比欧美最严苛的排放法规,甚至有过之而无不及。这其中,最让人头疼的,并非单一指标的提升,而是“减污降碳协同管控”这个理念的贯彻。这意味着,车企不再只需要降低氮氧化物、颗粒物等传统污染物的排放,还要同时控制二氧化碳等温室气体的排放。这可不是简单的“加个过滤器”就能解决的问题,而是需要对整车设计、发动机技术、燃料选择等进行全方位的革新。

想象一下,为了达到“国七”标准,车企需要投入多少研发资金?这笔巨大的开支,最终会转嫁到消费者身上,导致燃油车价格大幅上涨。与此同时,达到新标准的车辆维护成本也会显著提升,这对于普通消费者来说无疑增加了一笔不小的负担。试想一下,原本一辆普通的家用燃油车,未来可能需要比现在高出几十万甚至上百万的价格,这无疑将大大降低燃油车的市场竞争力。

当然,车企并不是束手无策。他们可以通过技术创新,例如研发更高效的内燃机、采用清洁燃料(例如生物燃料)等方式来弥补技术差距。部分车企甚至开始研发采用合成燃料的车型,试图在新的规则下找到生存空间。但这需要巨大的研发投入和漫长的研发周期,同时也存在巨大的技术风险。不少中小车企可能根本没有实力去承担这样的风险,从而面临被市场淘汰的窘境。

但这只是故事的一面,另一面是新能源汽车的崛起。新能源汽车的发展,不仅是技术进步的体现,更是国家战略方向的指引。政府正在大力发展新能源汽车产业,提供各种政策扶持,例如补贴、税收优惠等,以加快新能源汽车的普及。同时,充电桩等基础设施建设也在不断完善,有效缓解了消费者对新能源汽车续航里程和充电难的担忧。

从数据上来看,新能源汽车的市场份额正在逐年增长。2023年,我国新能源汽车销量已经超过了600万辆,市场占有率突破了30%。预计未来几年,这一比例还将继续攀升。这其中,政策的支持是重要因素,但更重要的,是新能源汽车本身的技术进步,让电动汽车的续航里程、充电速度、以及使用体验等方面有了显著改善。

当然,新能源汽车也并非完美无缺。其电池成本高、充电时间长、续航里程受限等问题仍然存在。一些地区充电桩布局还不够完善,也给新能源汽车的普及带来了障碍,让不少消费者迟疑。

为了让燃油车能够继续存在,一些人提出了“延长燃油车过渡期”的建议。这个提议背后的逻辑是,新能源汽车产业链尚未完全成熟,过快淘汰燃油车可能会造成产业链断裂,引发社会经济震荡。此外,部分地区充电桩建设依然滞后,如果贸然取消燃油车,一部分消费者出行将会受到严重影响。

然而,这种过渡期的延长,也意味着环境污染的持续,与国家“碳中和”目标相悖。如何在经济发展与环境保护之间找到平衡点,是摆在我们面前的一道难题。

这并非简单的“燃油车VS新能源车”的二元对立,更像是一场复杂的博弈。它涉及到国家政策、技术发展、消费者需求、以及整个汽车产业链的协调发展。

政府需要在政策制定上更加谨慎,一方面要鼓励新能源汽车的发展,另一方面也要给予燃油车企业一定的缓冲时间,帮助他们进行转型升级。只有这样,才能确保经济平稳过渡,避免社会动荡。

对于车企来说,这不仅仅是市场竞争,更是生存之战。他们需要加大研发投入,加快技术创新,积极开发新能源汽车,才能在未来的市场中立于不败之地。那些依赖传统燃油车技术的中小企业,需要积极寻求转型,或寻求合作,才能应对即将到来的挑战。

而对于消费者来说,需要理性看待燃油车和新能源车的优缺点,根据自身需求选择合适的车型。不必盲目跟风,也不必杞人忧天。随着技术的不断发展,新能源汽车的性能和价格都将进一步提升,未来将会有更多更好的选择。

总而言之,“国七”标准的落地,是汽车产业发展的一个重要节点,也是中国迈向绿色发展的关键一步。无论是燃油车还是新能源车,都将面临新的挑战和机遇。我们需要以更加开放和包容的心态,迎接这场汽车产业的变革,共同创造一个更加清洁、环保的未来。 根据相关数据预测,到2030年,新能源汽车的市场占有率有望达到60%以上,这将彻底改变中国乃至全球的汽车市场格局。 这并非危言耸听,而是基于目前技术发展趋势和国家政策导向的合理推测。 我们需要未雨绸缪,积极应对,才能在未来的竞争中占据有利地位。 而这,不仅仅是汽车产业的未来,更是我们共同未来的缩影。