一、引子:天险之上的生死博弈

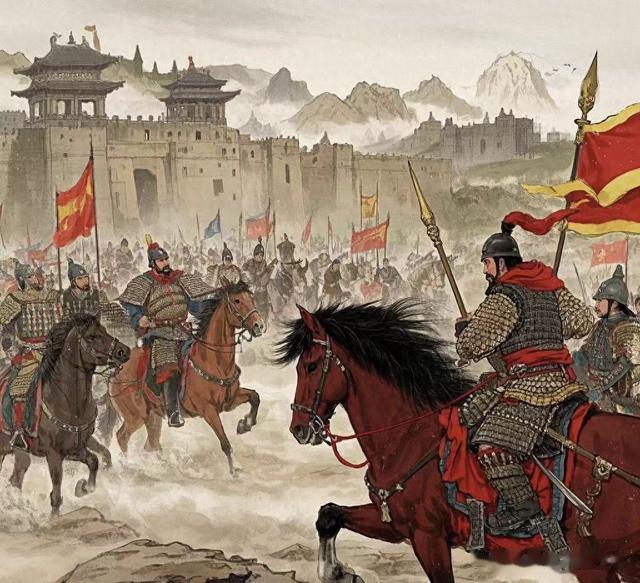

公元747年,一支万人唐军顶着刺骨寒风,在海拔5600米的帕米尔高原上艰难前行。他们的铠甲结满冰霜,战马的喘息声在稀薄的空气中显得格外沉重。领军的,是年仅三十余岁的安西副都护高仙芝。他的目标,是吐蕃的“西大门”——小勃律国。

这场远征,被后世称为“古代军事史上最疯狂的行军”。但鲜为人知的是,仅仅六年后,另一场更隐秘的战役在更西的崇山峻岭中打响:唐军以雷霆之势攻灭大勃律国,彻底切断了吐蕃伸向中亚的触手。

为何这片雪域荒原,竟让两大帝国赌上国运?

二、勃律:高原上的“西域命门”

勃律国(今克什米尔吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区),扼守青藏高原通往中亚的咽喉。唐代史学家陈寅恪曾断言:“小勃律乃唐之西门,失之则西域危矣。” 这里不仅是丝绸之路的险要隘口,更是唐蕃百年博弈的缩影。

地理密码:勃律所在的喀喇昆仑山脉,平均海拔超4000米,冰川密布,夏季雪崩频发。吐蕃若控制此地,可绕开唐军重兵把守的昆仑山孔道,直插西域腹地。

分裂之局:7世纪末,吐蕃压境迫使勃律一分为二:留居巴尔蒂斯坦的**大勃律**臣服吐蕃,西迁吉尔吉特的**小勃律**则摇摆于唐蕃之间。

战略困局:唐军虽在692年重夺安西四镇,但吐蕃仍通过大勃律渗透西域。正如诗人王维所叹:“西出阳关无故人”,阳关之外的雪域,才是真正的生死战场。

三、高仙芝奇袭:小勃律的惊天逆转

天宝六载(747年),吐蕃将公主嫁与小勃律王,二十余西域属国随之倒戈。唐玄宗震怒,命高仙芝“踏平雪山,锁钥西门”。

兵分三路合围连云堡:北路由疏勒守捉使赵崇玼率2000骑兵迂回;南路由拨换守捉使贾崇瓘领军翻越坦驹岭;高仙芝亲率主力正面强攻。

激战吐蕃援军时,唐军陌刀队“如墙而进”,吐蕃骑兵“人马俱碎”。

此役,唐军斩首五千,俘虏小勃律王夫妇,吐蕃公主仓皇西逃。杜甫闻讯写下“此马临阵久无敌”,盛赞这场“雪山神话”。

小勃律虽平,但吐蕃仍握有大勃律。天宝十二载(753年),安西节度使封常清剑指巴尔蒂斯坦。

封常清故意放缓行军,沿途散布唐军威名,导致大勃律各部人心涣散。

破伏奇谋:在菩萨劳城,前锋段秀实识破“羸兵诱敌”之计,反向包抄山林伏兵,斩首万余。

攻心为上:破城后,封常清释放俘虏、修缮佛寺,以“王道教化”瓦解吐蕃统治根基。

此战彻底终结吐蕃对勃律地区的控制,《资治通鉴》载:“(封常清)受降而还,西域震恐。”

五、历史回响:雪域刀锋上的文明博弈

勃律之战的胜利,不仅是军事奇迹,更是地缘战略的经典范本:

1.后勤革命:唐军首创“私马驮运制”,士兵自带副马运输粮草,解决高原补给难题。

2. 统战艺术:册封突骑施可汗、联姻宁远国,构建“以夷制夷”的西域防御网。

3. 文明争夺:佛教寺院的重修与唐式军镇的建立,使汉文化深入雪域,延缓了伊斯兰教东扩。

然而,随着755年安史之乱爆发,唐军被迫回撤,吐蕃再度占据勃律。但封常清西征的余威犹存:直到中唐时期,吐蕃始终未能重建对中亚的绝对控制。