1955年深秋,一位科学家走下天津港的舷梯,他的西装口袋里藏着一张皱巴巴的《纽约时报》,上面赫然印着美国海军次长金贝尔的名言:“钱学森无论走到哪里,都抵得上五个师。”

这则预言般的评价,将伴随他的一生。当北京为他配发全城仅有两辆的蓝色轿车时,一场关于安全与尊严的抉择,悄然拉开帷幕……

归国之路:从“囚徒”到“国宝”

1949年,新中国的曙光初现,钱学森便已开始收拾行囊。但美国当局的阻挠远超想象:他被非法拘禁在特米诺岛监狱,探照灯昼夜直射双眼,看守每隔15分钟开灯检查。短短15天,这位麻省理工史上最年轻的终身教授体重骤降30磅,甚至一度失声。

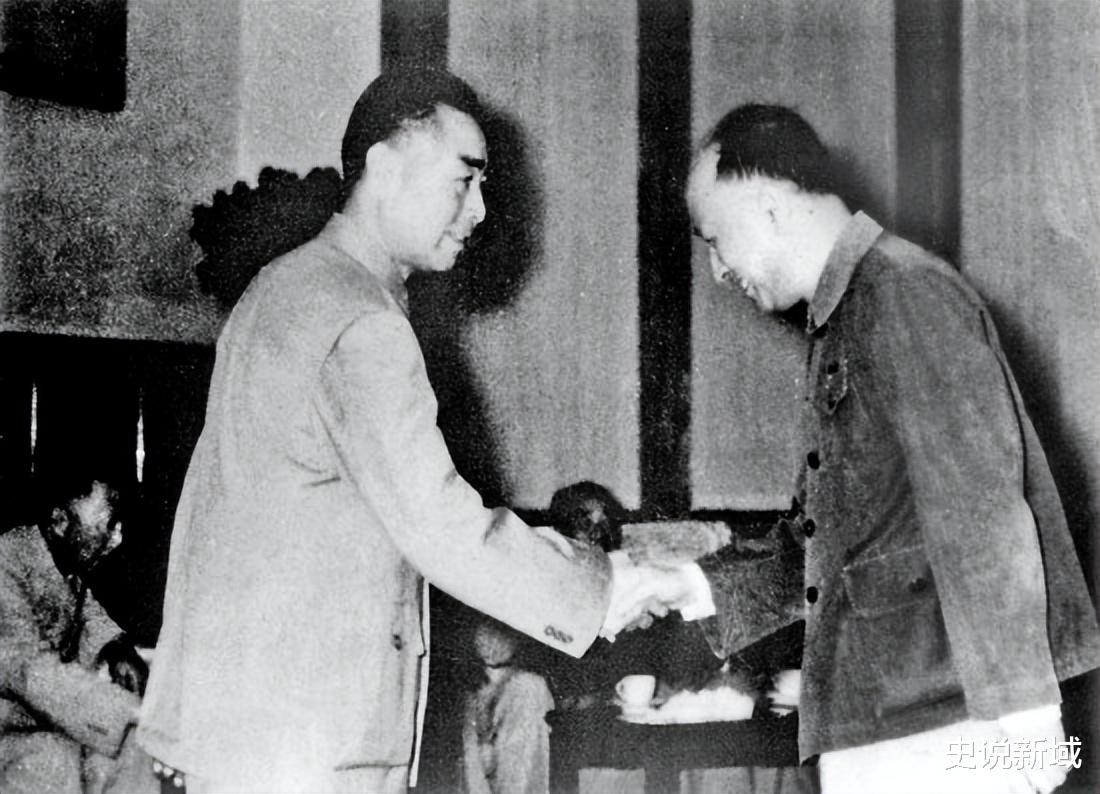

五年软禁期间,联邦调查局特工如影随形。钱学森在加州理工学院的办公室抽屉里,永远放着一个随时可以拎走的行李箱,里面装着计算尺和核心研究手稿。1955年6月,他冒着被截获的风险,将一封写在香烟纸上的密信辗转寄往北京。周恩来总理亲自部署谈判,最终以释放11名美军飞行员为代价,换回这位“能顶五个师”的科学家。

蓝色轿车的政治密码

当钱学森踏上罗湖桥时,聂荣臻元帅早已为他准备好特殊礼遇——一辆克莱斯勒生产的蓝色轿车。这抹亮色在北京灰扑扑的街景中格外醒目,却暗藏凶险。彼时台湾当局悬赏30万美元刺杀归国科学家,美国中情局更在港澳设立情报站。聂帅发现这辆“全北京仅有两辆”的座驾后,立即下令更换:“太显眼了!要保证学森同志绝对安全。”

这辆被紧急替换的黑色伏尔加轿车,后来成为见证历史的“移动办公室”。钱学森常常在颠簸的后座展开图纸,用计算尺演算数据。国防部第五研究院档案记载,1956年制定《建立我国国防航空工业意见书》期间,他曾在从西郊到中南海的40分钟车程里,完成运载火箭轨道的核心公式推导。

藏在细节里的家国温度

聂荣臻对科学家的呵护堪称无微不至。据《聂荣臻年谱》记载,他特意叮嘱后勤部门:“给钱学森送文件要用大号信封,他的工作习惯是站着批阅。”当得知钱学森吃不惯机关食堂,聂帅每月从自己特供中拨出两斤猪肉、两斤鸡蛋。这些细节背后,是新中国第一代领导人对知识分子的敬重。

这种尊重甚至延伸到生活细节。钱学森的警卫秘书涂元季回忆,某次钱学森受邀参加国宴,聂帅特意嘱咐:“要给学森同志准备西餐刀叉。”当侍者端上银质餐具时,这位在美生活20年的科学家眼眶湿润——他清楚记得,自己归国时连牙刷都要从香港捎带。

车轮上的科学远征

那辆黑色伏尔加见证了中国航天的艰难起步。1957年冬,钱学森乘车前往河北官厅水库考察导弹试验场选址,途中突遇暴雪。警卫员建议返程,他却执意推车前行:“苏联专家说中国没有搞导弹的条件,我们得找到能让他们闭嘴的证据。”最终在怀来沙漠中,他指着远处的烽火台说:“老祖宗在这里传递军情,我们就在这里发射新中国的‘穿云箭’。”

三年后,这辆轿车载着他驶向酒泉发射场。当东风-1导弹划破苍穹时,钱学森对身旁的聂荣臻说:“当年美国人不相信我能造出导弹,现在该他们睡不着觉了。”据《中国航天大事记》统计,从1960到1966年,这辆轿车累计行驶12万公里,相当于绕地球三圈。

未褪色的精神胎记

1991年,80岁的钱学森将国家颁发的“杰出贡献科学家”勋章转赠给西昌卫星发射中心。在捐赠仪式上,他特意提到那辆蓝色轿车:“当年聂老总换掉那辆车,不是否定我的价值,而是教会我们科学家的价值不在表面风光。”如今,那辆黑色伏尔加静静停放在航天博物馆,其仪表盘上仍保留着钱学森用红笔标记的里程数——那是中国航天从零到一的最初刻度。

钱学森晚年书房里挂着两幅字:一幅是毛泽东的“精心设计,精心施工”,另一幅是聂荣臻手书的“科技工作者的知心朋友”。这两幅题词,恰似那辆蓝色轿车与黑色伏尔加的隐喻——前者彰显国家礼遇,后者承载使命担当,共同勾勒出新中国尊重科学、守护人才的初心。

【参考资料】:《聂荣臻年谱》(人民出版社)、《钱学森传》(叶永烈著)、《中国航天大事记》(国防科工委编)、《钱学森书信集》(国防工业出版社)、《当代中国的国防科技事业》(当代中国出版社)