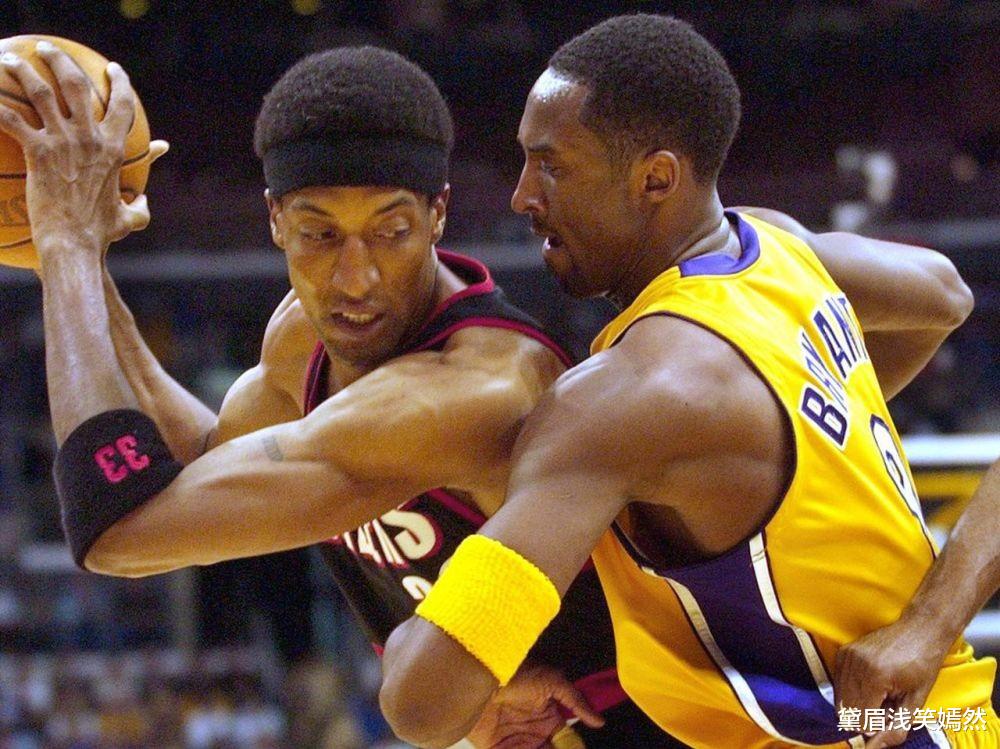

2010年3月15日,洛杉矶斯台普斯中心,湖人对阵魔术。马特·巴恩斯发底线球,篮球脱手,直奔科比·布莱恩特的鼻尖而去。所有人都以为科比会下意识地躲闪,包括巴恩斯自己。

然而,科比没有。他像一座雕塑般静止,任凭篮球狠狠地砸在脸上,纹丝不动。

生物本能为何失效?

对于普通人而言,遇到突如其来的袭击,视觉信号会以极快的速度传递到脑干,在0.05秒内触发“战斗或逃跑”的原始反应。但科比的大脑,显然运行着一套不同的程序。

科比的神经路径,是这样的:

1. 视觉信号绕道前额叶皮层——大脑的决策中枢。2. 前额叶皮层激活他过去二十年间,数百万次训练所积累的肌肉记忆数据库。3. 数据库迅速检索并输出指令:“无需反应”。

这并非一日之功,科比为此付出了常人难以想象的努力,其中就包括一项名为“眨眼抑制训练”的魔鬼训练。他对着强光照射,强迫自己保持眼睛张开,以此来降低眨眼频率。据统计,科比的眨眼频率比普通人低73%。

身体的细微反应

虽然科比表面上毫无反应,但他的身体还是诚实地记录下了那一刻的紧张。

* 瞳孔收缩了0.3毫米,表明眼睛监测到了威胁。* 颈动脉搏动加快了2次/秒,说明肾上腺素开始分泌。* 右脚跟微微抬起0.5厘米,是下意识准备调整重心的动作。

这些细微的反应,都在无声地诉说着,即便强大如科比,也无法完全抹杀身体的本能。

科比的“疼痛经济学”

科比将自己的身体,视为一种可以损耗的资产,并建立起一套独特的“疼痛-收益”模型。在他眼中,每一次受伤,都是一次投资,收益则是比赛的胜利。

他的“伤病投资组合”包括:

* 手指脱臼:现场掰回,继续比赛。* 膝盖积液:抽完积液,上场拼杀。* 跟腱断裂:坚持罚完球,再黯然离场。

跟腱断裂的那一刻,科比首先评估的,不是疼痛,而是:

1. 断裂位置是否影响罚球发力链。2. 剩余比赛时间与分差关系。3. 退场对球队士气的打击值。

甚至,他还会反向利用对手的心理。当年阿泰斯特(慈世平)故意撞伤他的肩膀,科比非但没有退缩,反而更加凶狠地反击,让对手自乱阵脚。

反人性的训练

为了达到极致,科比进行了各种近乎残酷的反人性训练,来重塑自己的身体和大脑。

* 感官剥夺计划:* 黑暗投篮:蒙眼完成500次中距离跳投。* 噪音对抗:在130分贝的噪音中练习罚球。* 嗅觉干扰:在密闭空间训练战术跑位。* 疼痛阈值改造工程:* 球鞋里撒碎石子,磨练脚部的耐痛能力。* “冰火疗法”:在50℃的热水中浸泡20分钟,再进入2℃的冰水中,直到嘴唇发紫,循环三次。

这些训练,不仅锻炼了科比的身体,更重塑了他的大脑。

训练对大脑的影响

长期的严苛训练,在科比的大脑中建立了一套决策备份系统。当遇到突发情况时,这套备用程序能在0.01秒内接管身体,做出最合理的判断。

就像一台电脑,在遇到病毒攻击时,会自动切换到安全模式,以确保核心程序的正常运行。科比的大脑,也是如此。

现代竞技的启示

科比的例子,也引发了现代竞技体育的思考:精神力是否可以量化?

勇士队率先推出了“意志力指数评估系统”,试图通过科技手段,来衡量运动员的精神状态。

该系统通过监测:

* 瞳孔稳定时间,判断专注力。* 肌肉发力效率损失率,评估疲劳程度。* 失误后心率恢复速度,衡量抗压能力。

最终生成一个“强硬系数”,来评估运动员的心理素质。

然而,新生代运动员也面临着新的困惑与代价。

* 塔图姆的腰椎间盘应力超标,是长期高负荷训练的恶果。* 莫兰特习惯性脱臼,是过度追求身体极限的代价。* 甚至出现了“曼巴后遗症”——一种神经官能症,患者过度模仿科比的训练方式,导致身心俱疲。

事件的终极答案

科比为何能做到纹丝不动?

* 看见了:视网膜记录了球路,视觉皮层预测了轨迹。* 评估了:计算了击打概率、伤害值、裁判判罚可能性。* 选择了:用纹丝不动摧毁心理攻势。

这背后,是20年间3812次凌晨四点的投篮,147次带伤作战的决策,以及26处永久性损伤的累积。