娱乐圈的魔幻现实主义大戏,总在观众意想不到的角落上演。

2024年春节档本该是影视盛宴,却因李明德砸车事件演变成一场全民围观的罗生门。

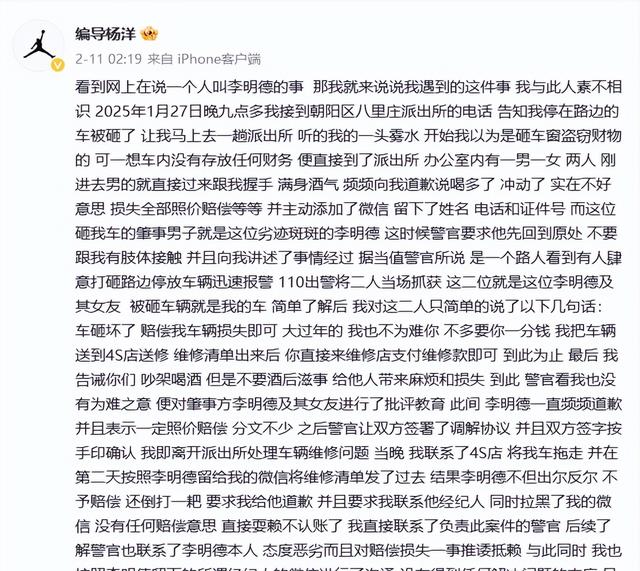

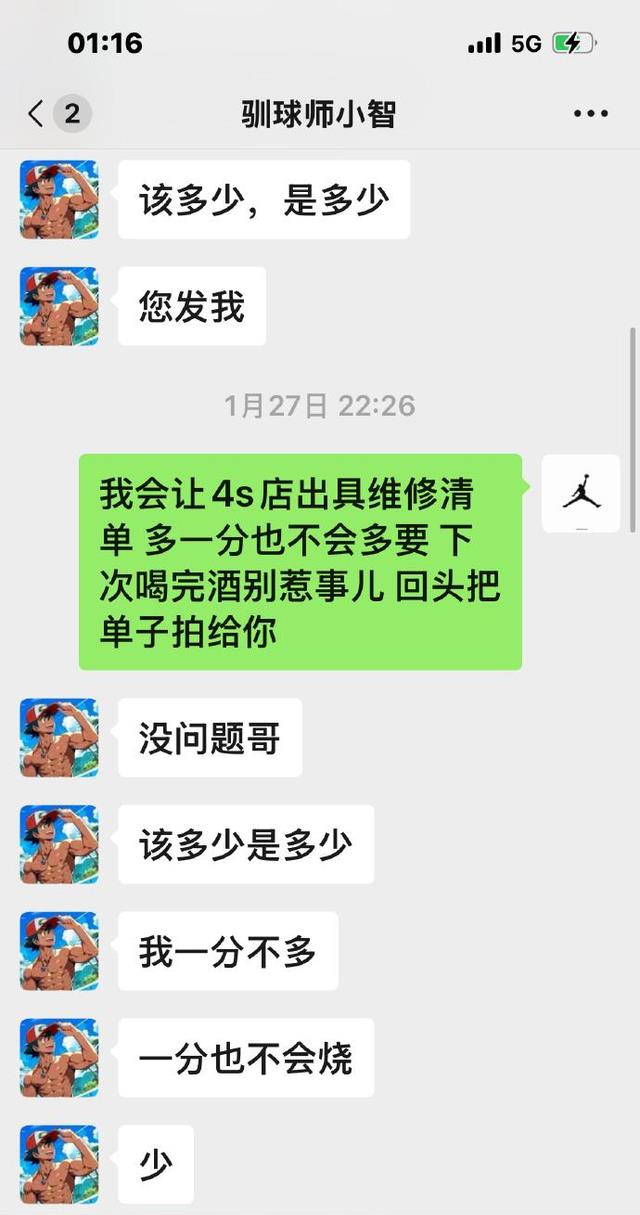

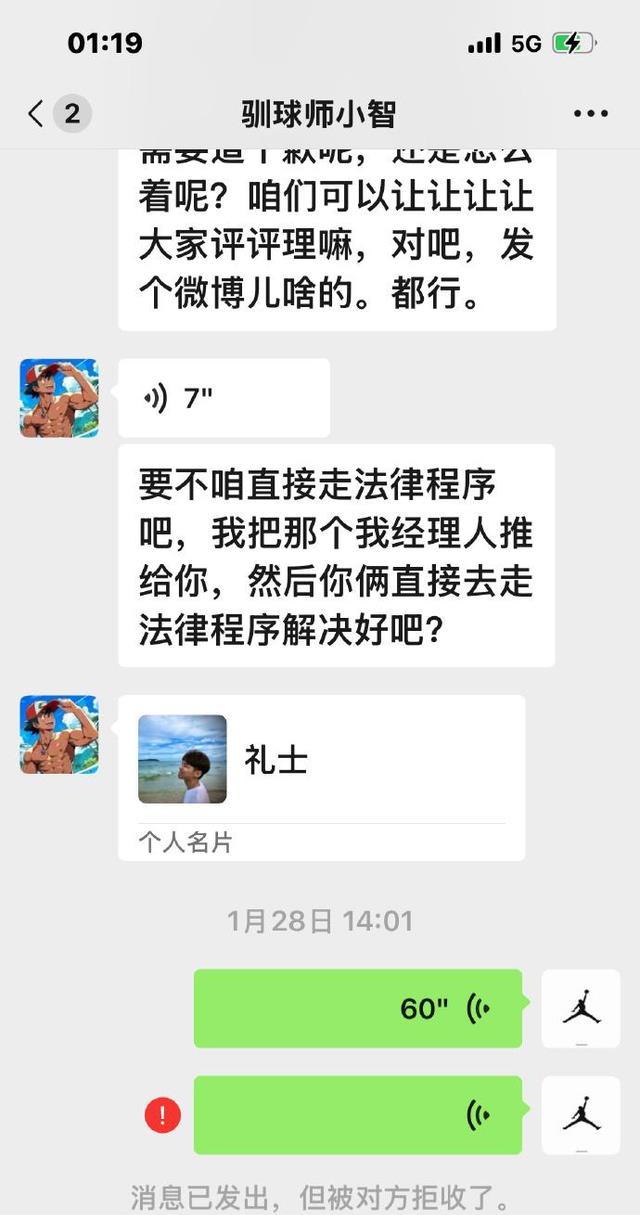

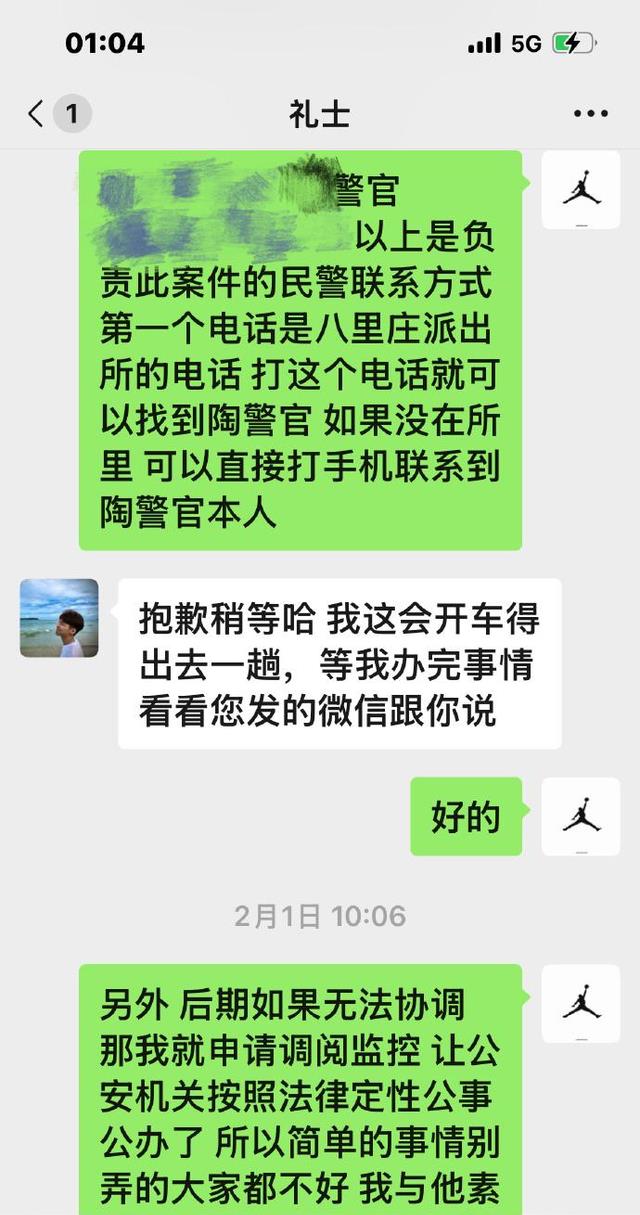

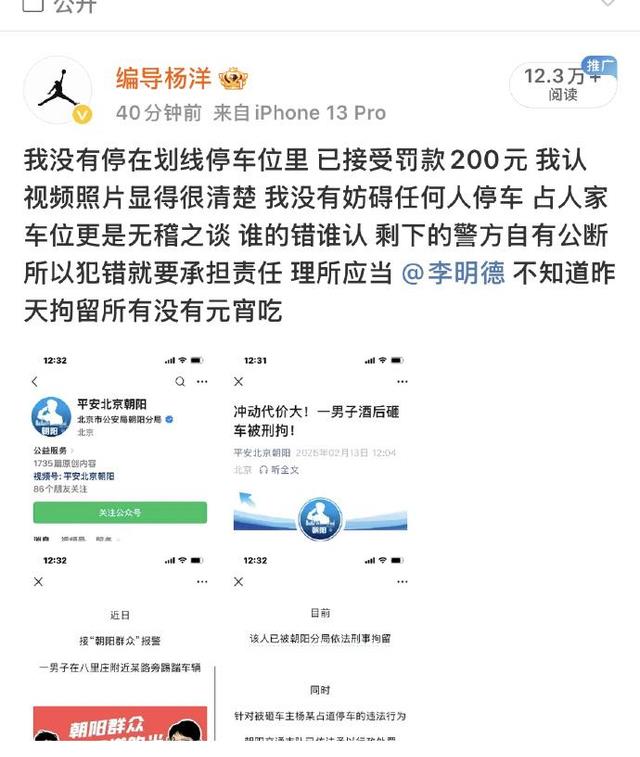

2月11日深夜,北京朝阳区某街道的监控摄像头记录下戏剧性一幕:醉眼朦胧的李明德手持棒球棍,对着路边停放的白色轿车疯狂敲击。

金属撞击声在寂静的冬夜里格外刺耳,挡风玻璃蛛网般的裂痕在月光下泛着冷光。

这场看似普通的治安事件,却在三天内演变成席卷全网的舆论风暴。

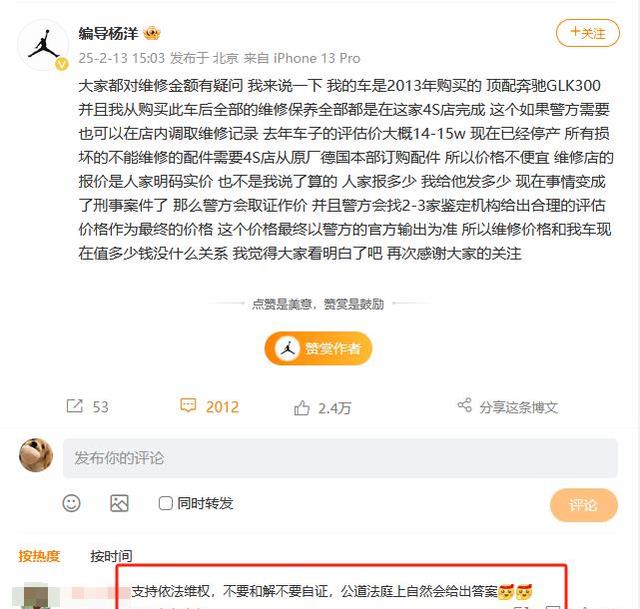

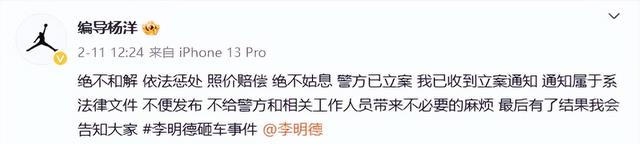

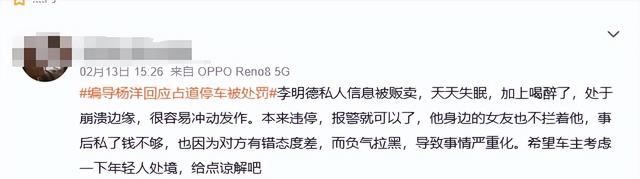

值得玩味的是,当车主身份曝光为前编导杨洋时,事件的娱乐性指数瞬间拉满——两个看似毫无交集的普通人,就这样被卷入娱乐圈的舆论漩涡。

这场闹剧的荒诞程度,让人想起法国作家加缪笔下的《局外人》。

舆论漩涡中的多重镜像

在事件发酵过程中,三个不同维度的镜像折射出娱乐圈的生态病灶。

正如北京师范大学新闻传播学院2023年《舆情演变研究报告》指出,近年来47%的网络热点事件存在人为操纵痕迹,导致公众信任阈值持续升高。

其次是饭圈文化的幽灵重现。

最具讽刺意味的是官媒介入后的舆论转向。

当《红星新闻》下场报道,事件立即被赋予某种象征意义——这不仅是个体失范,更被视为娱乐圈乱象的缩影。

数据显示,仅2024年1月,全网就处置违规账号13.4万个,下架违规短视频24.3万条。

情绪经济下的失控人生

剥开事件的娱乐外壳,暴露出的是更具普遍性的时代症候。

上海戏剧学院教授李楠在《解构网红经济》中指出,素人网红的平均生命周期已从2021年的9个月缩短至2024年的3个月,生存焦虑导致的内容极端化趋势日益明显。

心理学专家张薇团队的最新研究揭示了更深层危机。

他们对300名网络红人的心理测评显示,68%的受访者存在中度以上焦虑症状,41%有情绪失控经历。

这种持续性的精神施压,犹如达摩克利斯之剑高悬头顶。

这个源自医学领域的名词,在社交平台异化为攻击他人的标签,反映出公众对话语的暴力滥用。

娱乐至死时代的冷思考

这场闹剧带给行业的启示远超事件本身。

首先敲响的是内容创作伦理的警钟。

当中国网络视听节目服务协会公布2023年网络视听内容投诉量同比上升37%时,我们不得不反思:在流量至上的法则下,真实与虚构的边界是否已过于模糊?

其次是艺人心理干预机制的缺失。

最根本的,或许是我们对娱乐的认知偏差。

结语

李明德砸车事件的收场,恰似一面多棱镜,映照出娱乐圈的光怪陆离与时代的精神困境。

在真相与流量的博弈中,在情绪与理性的撕扯间,每个人都可能成为舞台上的演员与观众席上的看客。

毕竟,在虚拟与现实交织的剧场里,没有谁真正拥有免于失控的豁免权。

这场闹剧最终教会我们:在吃瓜狂欢之余,或许该给情绪留些清醒,给真相多点耐心。

当新的热搜再度来袭,你我能否跳出非黑即白的思维定式?

这,或许才是李明德风波留给我们最宝贵的思考题。