章邯战项羽,不利。随即,章邯率领20万大军投降。

章邯战刘邦,不利。随即,章邯死守孤城十个月,不降。最后,城破,章邯自杀。

愿意在尚有20万大军时投降项羽,却不愿在身处绝境时投降刘邦,这是怎么回事呢?

力挽狂澜秦末,天下大乱。

陈胜、吴广的起义军势如破竹,陈胜派遣的周文率领数十万大军打到了距离咸阳仅百里的戏,大秦王朝摇摇欲坠。

赵高、李斯等人束手无策,少府章邯挺身而出:贼人人马众多,已经近在咫尺,现在即使是从周边郡县征发也来不及了!不如赦免骊山囚徒,让我率领他们反击!

别无他法的秦二世君臣完全采纳了章邯的建议,令章邯率军反击!

接着,章邯在与项梁等人多方激战后,在定陶大败项梁,项梁战死,反秦斗争遭到严重挫折。

此时,在章邯的率领下,秦军重新取得了中原战场的主动权,大秦王朝似乎看到了续命的曙光。

归顺项羽然而,就在章邯要力挽狂澜,重振大秦时,他遇到了横空出世的项羽。

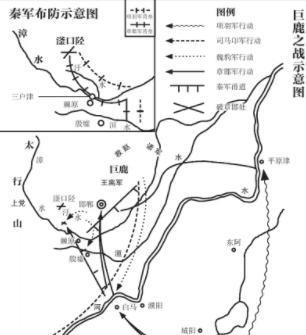

巨鹿之战,项羽破釜沉舟,猛烈攻击,九战九捷,全歼秦军精锐王离部,王离被俘、苏角被杀、涉间自杀,秦军遭到重挫。

此时,尽管章邯兵力尚雄厚,但遭遇重击后,一时被打懵了,士气低落。章邯毕竟是名将,他紧急率军在棘原一带退缩防御,敛兵自守,稳定形势。

然而,大厦将倒,独木难支。章邯在军事上努力的避免了战局的急剧恶化,但他拼命保卫的大秦朝廷却开始“自毁长城”。

秦二世、赵高,多次责备章邯作战不力,使章邯极为恐惧。

章邯派遣司马欣去咸阳汇报、请示,试图加强与朝廷的沟通,然而···秦二世不肯接见。司马欣怀疑赵高要害他,遂急忙绕道逃回军中,赵高果然派人追拿,未能捕及!

司马欣回到军中,对章邯说:赵高把持大权。如果我们能战胜,赵高必然嫉妒、陷害;如果不能取胜,也不免于死!何去何从,请将军深思!

此时,义军的陈余也写来劝降信:还记得白起、蒙恬吗?章邯你现在是“有功亦诛,无功亦诛”,不如投降义军,一起灭秦!

章邯遂秘密派人与项羽求和,但一时没有谈拢。章邯虽是良将,但主帅都迷茫无措了,全军上下自然也动摇起来了。

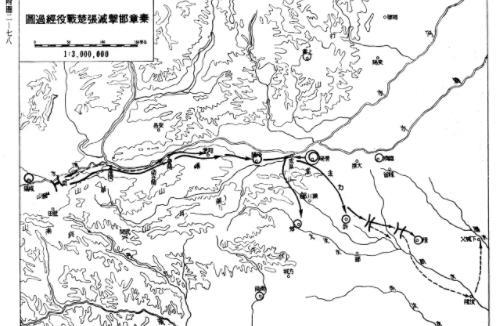

项羽趁机派蒲将军率兵一部,昼夜兼程渡漳水进至三户津,切断了章邯的退路。

随即,项羽军再发起一次猛烈进攻,再次败秦军!退路已绝,军势已乱,章邯被迫再次求和。

这一次,章邯应当是降低了“要价”,双方谈拢,项羽接受了章邯的请求。

于是,双方在殷墟相见,订立盟约!项羽封章邯为雍王,令其率军为先头部队。

死战刘邦义军入关后,项羽大封诸侯。章邯、司马欣、董翳,被各自封王,分驻秦地。随即,他们成了定计“还定三秦”的刘邦、韩信的打击目标。

刘邦、韩信“明修栈道,暗度陈仓”,一举攻入关中。

当年,随章邯纵横的20万大军,早已被项羽所坑杀,秦人又憎恶章邯等人“卖军求荣”,因此,三秦军战斗力与当年完全不可同日而语,连战连败。

然而,章邯却死守废丘,坚决抵抗。

章邯确实是名将,这一次,章邯一直坚持了10个月!直到次年六月,汉军引水灌废丘城,章邯才彻底失败!

这一次,章邯没有再投降了,他选择了自杀!当年愿意归顺项羽,而今,为何不愿再投刘邦呢?

章邯愿投项羽,是形势使然,不愿投靠刘邦,也是形势使然!

为何愿投靠项羽?章邯愿意投靠项羽,是形势使然。

1、已经没有坚持下去的希望。

大秦原本就摇摇欲坠了,能再支撑这段时间,靠的就是章邯和章邯的军队。

何况,秦二世、赵高,已经表露出了对章邯及其手下主要将领的猜忌,并且拒绝沟通!

于章邯等人而言,继续为秦二世卖命,即便再次上演奇迹,一举翻盘,他们也都是死路一条!

2、手中尚有谈判的筹码。

虽然已经身处绝境,虽然连遭败仗,但是,只要章邯这20万大军在,项羽就不敢西去!

对项羽来说,眼前的章邯20万大军,很难立刻歼灭,而且,即便能够歼灭,如果对方死战,项羽军也要损失惨重!

“先入关中者为王”,项羽不愿在此久持。

而且,即便抛开这些“杂念”,此时,项羽军虽然连战连胜,但军中已经缺粮,即便在军事上也不宜久持了。

何况,即便项羽再次大发神威,奋力作战,歼灭项羽,他的精锐也必然损失惨重,这对其后压制刘邦是不利的!

所以,无论是项羽,还是章邯,都急切要迅速“停止”!

如此,双方也就有了谈判的基础和必要!

项羽在最后时刻发起的猛攻,本质上是边打边谈,以打促谈。

当项羽断绝章邯军退路,并再破章邯军后,章邯知道:再耗下去,自己的筹码也没有了!

如此,章邯自然要降低条件,立刻归顺!

3、双方有互信的“中介”。

项羽的叔父项梁,是被章邯所败后死去的。按理说,项羽与章邯是“有仇”的。

然而,章邯身边的司马欣、董翳,早年曾对项梁有救命之恩,“项王信任之”。

而对章邯来说,项梁以义军统帅的身份,与之会盟,订立盟誓。

看起来,“盟誓”应当是能够保全章邯的。(章邯自然想不到项羽后来坑杀秦军将士)

因此,双方也就有了互相信任的基础,有“和平解决”的可能。

值得注意的是:章邯投项羽,不是“无条件投降”,而是“盟”!章邯是以雍王的身份加入到义军!

所以,章邯降项羽,是各自从形势出发,“和平解决”,并不是章邯“无条件投降”。

为何不降刘邦?不降刘邦,也是形势使然。

1、仍有希望。

刘邦还定三秦之战,只是楚汉战争的一部分。

所以,尽管章邯陷入围困,尽管秦地绝大部分地区已经被刘邦所控制,但是,章邯依然可以期待项羽。

直到章邯兵败身死时,刘邦在楚汉战争中依然处于劣势。

既然如此,章邯自然不愿轻易投降。

2、没有谈判空间和筹码。

当年在棘原时,章邯手握20万大军,仍是举足轻重的力量。如果不先解决章邯,项羽是绝不敢西去关中的。

然而,此时的章邯,虽然死守废丘,但手中的力量很有限,仅能死守,而没有反击的能力了。

尤其是:十一月、正月,汉军在大举东进前夕,攻取了陇西、北地二郡,俘虏了章邯的兄弟章平。

此后,章邯就更没有主动出击的能力了,汉军只需以部分兵力就能牢牢围困章邯,不会因章邯的坚守而束手束脚了。

即便在四月,刘邦在彭城遭遇惨败,刘邦本人都险些遇害的情况下,章邯依然没有反击的能力和机会!

如此章邯,自然没有与刘邦谈判的筹码!

何况,在政治上,刘邦也没有“善待”章邯的可能。

刘邦既要安定三秦人心,自然不可能给章邯开出什么好的“条件”。

如此,章邯除无条件投降外,几乎没有“和平解决”的空间。

一个没有“无条件投降”的理由,一个没有“谈判解决”的必要,如此章邯,必然不归汉王了!

楚汉之际,章邯算是数三数四的人物,可能也就比项羽、韩信这种级别的人物稍微弱一点,也是个厉害的角色。

他的重大抉择,多是根据对形势的判断做出的。

只是:楚汉之际,能对纷繁复杂形势始终做出正确判断是困难的。

他曾想力挽狂澜,挽大秦于即倒,然而,大厦将倾,独木难支。

最后,他不仅不能挽救大秦,自己的将士还被“骗杀”,章邯被自己一心想要保护的秦民“恨入骨髓”。

他曾想拼死坚持,守住自己的封国,等待项羽的到来。

然而···项羽在刘邦还定三秦之初,一直倾力攻齐,错过了机会,等到回头攻刘邦时,即便能在彭城大败刘邦,但刘邦已经可以凭借荥阳-成皋与之周旋了,项羽终究过不来。

最后,一代名将,就此陨落。