一场关于发球的争议却已在乒乓球界掀起轩然大波。法国教练利用王楚钦的发球视频讲解假抛发球违规,引发了体育评论员贺晓龙的强烈批评,并迅速在网络上引发了激烈的讨论。这场争议不仅关乎王楚钦个人的竞技生涯,更牵涉到中国乒乓球长期以来的技术风格和未来发展方向,甚至触及到体育精神和公平竞争的根本问题。本文将深入分析此次争议,探讨其背后的深层原因,并展望中国乒乓球如何应对这一挑战。

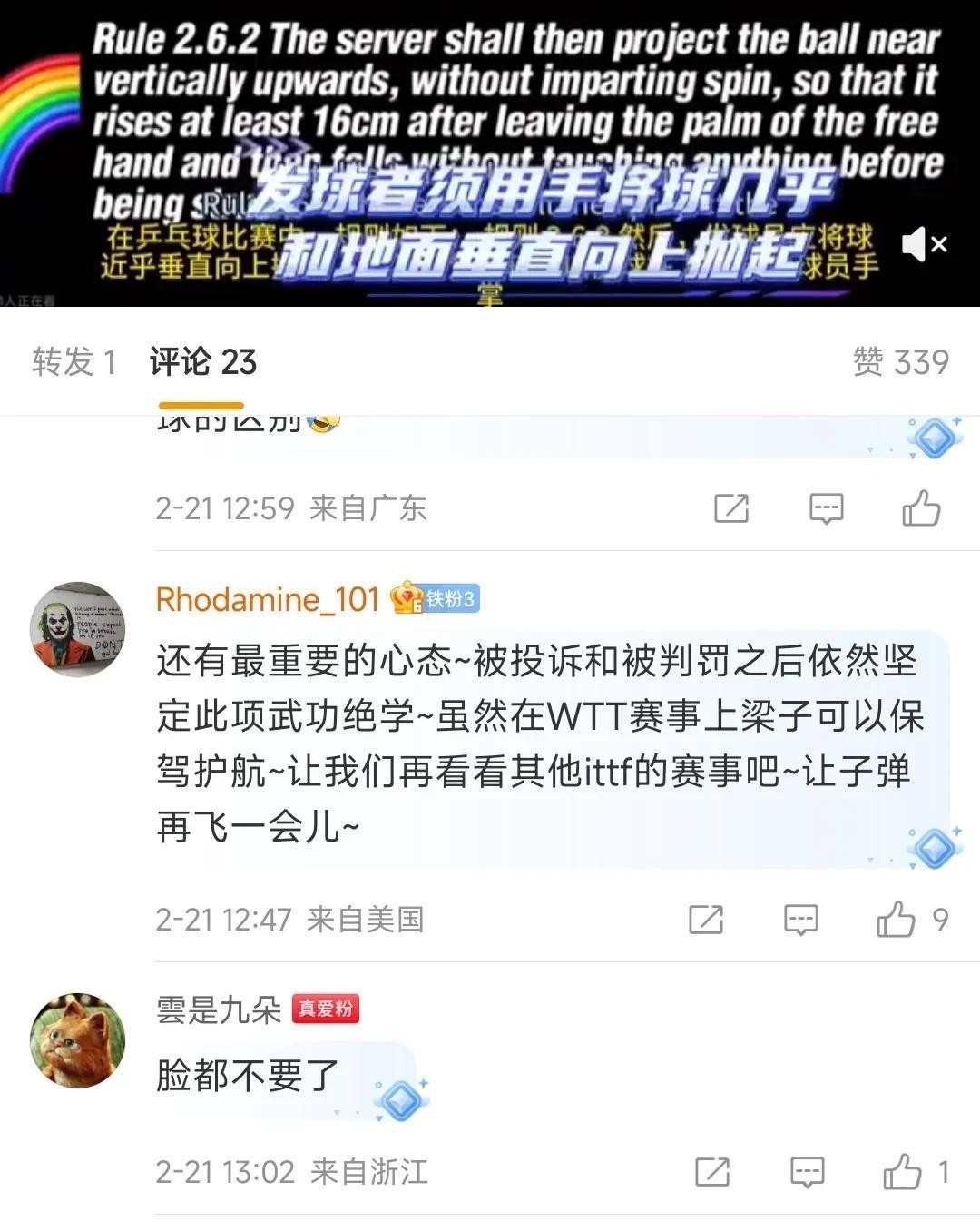

事件的导火索是法国教练对王楚钦发球技术的公开质疑。这并非个例,王楚钦此前已多次因发球被对手投诉,屡屡引起争议。贺晓龙的评论将这些争议推向高潮。他认为王楚钦的发球技巧达到了“假抛、回抛、遮挡”三种违规动作的“三位一体”境界,并以辛辣的言辞,例如“技术标杆,神之向往”,对其进行了尖锐批评。贺晓龙的评论并非空穴来风,他以多个视频片段为证,详细分析了王楚钦发球动作中的细微之处,指出其极高的遮挡性以及对对手的迷惑性,这无疑对比赛的公平性造成了影响。

贺晓龙的批评并非仅仅停留在技术层面。他更深层次地质疑了为何这种公认存在争议的发球方式长期得不到有效的制止,为何相关讨论一直被压制。他多次提及王楚钦被勒布伦和西蒙高茨等外籍选手投诉却未受到严厉处罚的事实,暗示了某种程度上的“默许”或“纵容”。他将王楚钦在奥运会后被小莫淘汰归咎于其发球问题,认为其“技术优势”最终被自身争议所限制,甚至影响了国家队的整体成绩。

然而,贺晓龙的评论也招致了强烈的反弹。王楚钦的粉丝们认为他过于咄咄逼人,将道德批判强加于运动员,并且认为应将判罚的权力交给裁判,而不是通过舆论压制来解决问题。他们质疑贺晓龙的动机,认为其是为了博取流量和变现而故意挑起事端。公众的观点也呈现出明显的两极分化,一部分人认同贺晓龙的观点,认为王楚钦的发球确实存在问题,影响了比赛的公平性;另一部分人则认为贺晓龙的批评过于激烈,甚至带有个人恩怨色彩。

王楚钦本人对此争议则保持了相对沉默。这或许是出于保护自己,避免进一步激化矛盾,也可能是出于对中国乒乓球整体形象的考虑。但沉默并不能掩盖问题的存在,反而更增加了事件的神秘感和讨论的热度。 这其中也涉及到中国乒乓球长期以来对于“技术保密”和“以我为主”的策略是否需要重新考量。

结论:

王楚钦发球争议的背后,是关于规则、体育精神、以及中国乒乓球未来发展方向的深刻探讨。贺晓龙的批评,无论是否言语过激,都为中国乒乓球敲响了警钟。我们必须承认,追求胜利固然重要,但公平竞争和体育道德同样不可或缺。中国乒乓球需要在技术创新和规则遵守之间找到平衡点,不能为了追求所谓的“技术优势”而牺牲比赛的公平性。

未来,中国乒乓球需要更加开放透明,积极面对来自国际社会的质疑,并主动改进存在问题的技术,才能在奥运会的舞台上继续取得辉煌,并树立良好的国际形象。 此次事件也提示了,在体育竞技中,技术改进和规则认识的同步提高同样重要,这需要运动员、教练员、裁判员,以及整个体育界的共同努力。 只有在公平竞争的环境下,奥运精神才能得到真正体现,体育运动才能获得长远发展。