从匈奴到契丹,从突厥到女真,这些在中国历史长河中耳熟能详的民族,不仅在政治与军事上影响深远,还深刻塑造了中国的历史进程。然而,这些民族从何而来?他们的文化与中原文明有着怎样的碰撞与交融?当这些名称跃然于史书之中,背后又藏着怎样的沧海桑田?本文将带您穿越千年的历史烟云,了解这些游牧民族的起源、发展以及最终的命运。

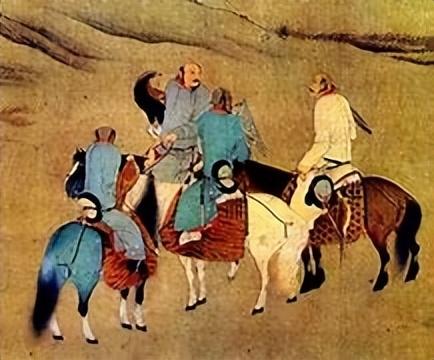

匈奴与中原的恩怨纠葛匈奴,这个名字在中国古代史中几乎无处不在。作为北方草原的游牧民族,他们以勇猛、彪悍、骁勇善战而著称。历史记载表明,匈奴最早的先祖可以追溯到夏后氏的苗裔淳维,这使得他们在中国古代历史中的渊源比很多人想象的还要久远。从最早的游牧部落到逐渐发展为北方的强大势力,匈奴的足迹从阴山到燕山,最终以他们惊人的战斗力成为中原统治者挥之不去的梦魇。

匈奴的崛起有其深刻的地理与经济背景。位于今天内蒙古、甘肃和新疆一带的匈奴地盘,气候寒冷,土地贫瘠,无法承载农业社会的繁荣。因而,匈奴人依赖游牧为生,以放牧牛羊为主要生活方式。他们需要辽阔的草场、水源,以及更富裕的物资来源。然而,草原资源的有限性使得匈奴人必须南下掠夺中原地区,以维系自己的生存。这种源于生活需求的侵扰,却让中原王朝多次陷入边境战乱之中。

早在秦朝之前,匈奴就已经是一个非常强大的民族。春秋战国时期,中原各国忙于争夺地盘,匈奴趁机迅速扩张,形成了完整的部落联盟。到了秦朝,匈奴的威胁已经迫使秦始皇调集全国之力修建长城,以保护北方边境。那时的匈奴,在单于的统一指挥下,已成为一个军事化高度组织的政权。他们的社会结构森严,单于居于绝对权力的顶端,统辖各个部族。而在单于的统领下,各部族能够迅速集结为一个完整的战争机器,对外发动突然袭击。这种灵活的战术配合草原骑兵的机动能力,让匈奴成为中原军队最难对付的对手。

秦朝统一六国后,虽然修筑了长城作为屏障,但仍无法完全挡住匈奴的南下。匈奴骑兵的铁蹄多次越过长城,劫掠边境,给边民带来深重的灾难。然而,真正对匈奴形成压制的,是汉武帝时期的反击政策。汉武帝执政后,改变了“和亲政策”的被动策略,大力推行军事进攻。他任命卫青、霍去病等一批出色的将领,组织大规模的北伐行动,将匈奴逐渐逼退。

在这些战役中,霍去病表现得尤为卓越。他曾率领数万精锐骑兵长驱直入漠北,一举击溃匈奴的主力部队,将匈奴势力彻底赶出了汉朝的核心区域。他的那句“匈奴未灭,何以家为”成为后世军人的座右铭。经过多次胜利,匈奴被迫分裂为南北两部。南匈奴归顺汉朝,定居在河套地区,与中原汉人逐渐融合;而北匈奴则因屡战屡败,被迫西迁,远离中原。这次西迁不仅改变了匈奴的命运,也间接对欧洲历史产生了深远影响。

北匈奴的西迁使他们进入了更广阔的欧亚草原,在那里,他们与其他游牧民族发生了复杂的互动与战争,甚至在欧洲的蛮族入侵中扮演了重要角色。一些历史学家认为,匈奴人可能是后来欧洲“匈人”的一部分,他们的军事力量间接推动了西罗马帝国的崩溃。虽然这一假设尚有争议,但不可否认的是,匈奴的扩张与迁徙对世界历史进程造成了深刻的影响。

然而,在匈奴的衰败过程中,他们对中原的影响也逐渐减弱。南匈奴在中原定居后,随着时间推移,与汉人开始通婚、融合。他们的语言、文化逐渐汉化,甚至在政治上也成了汉朝政权的一部分。到了魏晋南北朝时期,匈奴人已经完全融入了中原社会。他们的后裔在五胡十六国时期建立了一些短命政权,如前赵、北凉等,但最终也都被汉族政权所取代。

匈奴的故事是游牧民族与农业文明碰撞的经典案例。从敌对到融合,从辉煌到衰落,匈奴的历史不仅是一部战争史,也是一部文化交融史。他们的骁勇与灵活的战斗方式,迫使中原王朝不断完善自己的军事防御体系;而他们的最终融入,也为中华民族的多元文化奠定了基础。这种既对抗又交融的关系,成为中国古代北方游牧民族与中原汉族互动的缩影。

契丹的崛起与辽朝的辉煌契丹,原本是一个隐匿于辽河流域深山密林之间的小部族,默默地游牧于北方草原上。在漫长的历史岁月中,这支民族在与自然的搏斗中顽强生存,逐渐在北方草原上崭露头角。唐末五代十国的乱局,为契丹的崛起提供了前所未有的机会。就在这片混乱的土地上,契丹迎来了他们的英雄——耶律阿保机,他用自己的智慧和铁腕,铸就了契丹的辉煌篇章。

契丹的起源可以追溯到古老的东胡族。东胡分化后,鲜卑和契丹成为其中两支重要的民族分支。契丹人世代游牧,以骑射见长。辽河流域肥沃的水草资源为他们提供了优渥的生存环境,也孕育了他们尚武的传统。在很长一段时间里,契丹部族是草原上一个并不起眼的存在,只是在唐朝后期逐渐开始活跃。随着唐帝国的衰落,契丹的势力逐渐扩展到东北平原,成为北方一个重要的地方力量。

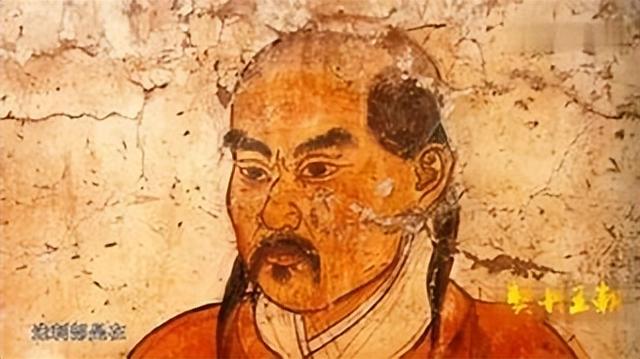

契丹真正的崛起,始于耶律阿保机的雄才大略。他出生于契丹贵族家庭,自幼聪颖过人,精通骑射,并深得部族的信赖。在公元907年,唐朝灭亡的同一年,阿保机被推举为契丹可汗。他上任后迅速开始一系列改革,将契丹分散的部落统一起来,建立了较为集中的权力结构。为了巩固统治,阿保机设立了“部落长官”制度,以加强对草原各部的控制,并首次建立契丹的法律体系,为国家的稳定打下基础。

契丹的崛起并非一帆风顺。耶律阿保机不仅要应对草原上其他部族的挑战,还要面对中原北方割据政权的威胁。公元916年,阿保机正式建立契丹国,宣布自己为皇帝。从这一天起,契丹不再是草原上的一个游牧部族,而是一个有着明确疆域、系统政治结构的国家。阿保机没有满足于辽河流域的土地,他将目光投向更广阔的中原大地。

随着契丹的扩张,耶律阿保机的铁骑横扫北方,迅速占领了大量中原的边境地区。他的目标不仅是土地,还有文化和财富。他深知,要想让契丹成为真正强大的国家,必须吸收中原先进的文化与制度。因此,他对所占领的汉地采取宽容的政策,允许汉人继续耕种,并尊重他们的风俗习惯。同时,他在契丹内部推广汉文化,设立汉官管理内地事务,吸纳了大量汉族文人和官吏为契丹服务。

公元947年,契丹改国号为辽,标志着这一草原民族正式登上了中国历史的大舞台。从此,辽朝不仅统治了广袤的北方草原,还建立了以契丹族为主体、多民族共存的政权。辽朝的疆域极为辽阔,东至日本海,西至阿尔泰山,北到贝加尔湖,南至燕云十六州。这片土地上,契丹人与其他民族共存,他们的文化交融孕育出独特的辽文化。

辽朝的辉煌,不仅在于它的疆域广阔,更在于它建立了一套多元化的统治体系。辽朝实行“南北面官制”,即南面官管理汉人聚居的农耕地区,沿用中原的封建制度;北面官则管理契丹及其他游牧民族地区,保留传统的部落制度。这种双轨制既维护了契丹的民族传统,又有效地吸收了中原的政治精髓。

辽朝与中原的宋朝之间的关系颇为复杂。公元936年,后晋皇帝石敬瑭为借助契丹的力量对抗后唐,将燕云十六州割让给契丹。这一地区的得失,不仅使辽朝拥有了中原腹地的屏障,也让宋朝从建立之初便陷入被动。辽与宋之间多次发生战争,北宋甚至被迫与辽签订《澶渊之盟》,每年向辽进贡,以换取边境的安宁。然而,这种表面上的和平并未阻止辽朝的进一步扩张。

辽朝在契丹贵族的统治下达到了巅峰,特别是萧太后的治理时期,更是辽朝的黄金时代。这位女主不仅在政治上展现了卓越的领导能力,还在文化、军事上大力推动改革,使辽朝的实力不断增强。然而,辽朝的辉煌并未持续太久。到了12世纪,契丹逐渐衰落,新崛起的女真族趁虚而入,最终推翻辽朝,建立金国。

契丹的故事,是一段充满传奇色彩的历史。从一个游牧部族到建立强盛的王朝,他们不仅塑造了中国北方的政治格局,也为中华文化的多元性注入了新的内涵。虽然辽朝最终灭亡,但契丹的文化与精神却深深地融入了中华民族的血脉,成为不可或缺的一部分。

柔然与突厥的兴衰在北方草原的历史舞台上,柔然和突厥是两个既相连又对立的名字。柔然的崛起,是鲜卑民族的一段分支传奇;而突厥的壮大,则是游牧文明在欧亚草原上再次掀起的狂潮。从柔然到突厥,这不仅是权力的交替,更是草原民族发展与文化更迭的缩影。

柔然的起源,可以追溯到东胡文化圈中鲜卑的一支。鲜卑在魏晋南北朝时期成为北方的主导民族之一,但在北魏的统一过程中,一部分鲜卑部族被迫向西迁徙,这些流离失所的部族形成了柔然。柔然的创始人是一个鲜卑的奴隶,他带领一批追随者,从草原深处崛起,组建了新的部族联盟。在他的领导下,柔然人以鲜卑的军事传统为基础,同时汲取了草原其他民族的战术和组织方式,迅速壮大为一支强大的游牧势力。

柔然的崛起过程充满了血与火。他们以阿尔泰山为中心,控制了西域大部分地区。柔然建立了强大的军事体系,他们的骑兵以机动性和攻击力著称,在草原战争中无往不利。柔然的全盛时期,其疆域东起大兴安岭,西至阿尔泰山,北接贝加尔湖,南临阴山,总面积达560万平方公里,成为当时草原上最具统治力的力量。

柔然的社会组织独具特色,他们在军事扩张中发展出了一种部落联盟的统治模式,同时模仿中原的部分制度。柔然的首领被称为“可汗”,这是游牧民族中最高的政治和军事领袖称号,后来也被突厥继承。柔然可汗通过强大的武力和智慧,牢牢掌控着各部族,保证了柔然帝国的稳定。然而,柔然并不仅仅是一个掠夺者。他们在扩张的过程中,与北魏、南朝以及西域的许多国家建立了复杂的外交关系。他们通过通婚、贸易和军事同盟等方式,试图巩固自己的统治地位。

然而,柔然的成功背后埋下了危机的种子。他们的统治依赖于强大的军事力量和中央权威,但部族间缺乏牢固的内部凝聚力。随着领土的扩张,内部矛盾日益激化,导致权力斗争频繁。柔然的部族关系逐渐松散,一些边缘部族开始脱离柔然的控制。与此同时,柔然的最大威胁——突厥,正在迅速崛起。

突厥人原本是柔然帝国内部的一支奴隶部族,居住在阿尔泰山南麓。他们因擅长冶炼铁器而被称为“铁匠部落”,负责为柔然人制造武器。然而,这些奴隶并不甘于长期受制于人。在柔然内部分裂的背景下,突厥部族逐渐壮大,最终摆脱了柔然的控制,并以惊人的速度反过来取代柔然的地位。

公元6世纪中叶,突厥的首领土门成功统一草原上的突厥部族,宣布自立为突厥汗国的可汗。他发动了一系列对外征战,不仅击败了柔然,还控制了西域的大部分地区。突厥的崛起,是草原历史上一场重要的权力更迭。柔然曾经强盛的军事力量,在突厥的铁骑面前显得脆弱不堪。突厥军队不仅继承了柔然的骑射传统,还凭借铁器制造的优势装备了更强大的兵器。他们的进攻如疾风骤雨,将柔然的领土一步步蚕食,最终导致柔然帝国的灭亡。

柔然的灭亡并未彻底终结其民族影响力。一些柔然遗民融入突厥和周边的其他部族,形成新的民族交融。而突厥的崛起则标志着游牧文明进入了一个新的高峰。突厥汗国成为欧亚草原上第一个横跨东西的游牧帝国,其疆域东起辽海,西至里海,南至长城,北接贝加尔湖。突厥不仅继承了柔然的许多文化传统,还通过与中原和西域的交流,进一步丰富了草原文化。

突厥汗国在巅峰时期,与隋唐王朝展开了激烈的对抗。唐太宗和唐高宗时期,李世民和李治派遣名将,如李靖、程咬金等,对东、西突厥进行了多次征战,最终成功将突厥纳入唐朝的控制范围。东突厥在强大的唐军攻势下被彻底瓦解,成为唐朝的附属;而西突厥则在内部分裂和唐朝的打击下逐渐衰亡。尽管如此,突厥的影响并未完全消失。他们的后裔在中亚和西亚地区继续繁衍,与当地民族融合,形成了现代突厥语系民族的祖先。

柔然与突厥的兴衰,既是一场权力的交替,也是草原文化不断进化的过程。从柔然到突厥,草原文明的光芒从未消散,而是以新的形式继续闪耀在欧亚大地上。这段历史,不仅是游牧民族的传奇,也是中华文明与草原文明交流的重要篇章。

女真、鞑靼与清朝的民族融合女真与鞑靼,这两个名字在中国历史上并非独立的存在,而是北方草原民族历史演化的两股重要力量。他们的兴衰交替,不仅塑造了明清之际的政治格局,也书写了一部民族融合的恢弘篇章。尤其是女真的崛起与清朝的建立,更为这段历史增添了厚重的文化内涵与深远的历史影响。

女真族的源头,可以追溯到古老的肃慎人。肃慎是公元前时期活跃于东北地区的一支民族,他们以渔猎为生,居住在黑龙江流域的广袤森林中。随着时间的推移,这支古老的部族在不同历史时期被称为挹娄、勿吉和黑水靺鞨,最终在辽朝时期被称作“女真”。辽朝的契丹统治者将女真分为“生女真”和“熟女真”,通过分化和控制来压制他们的崛起。然而,这种分治策略也激发了女真族的潜力,他们在辽的重压下,逐渐形成了统一的意识和力量。

女真的真正崛起,始于12世纪的完颜阿骨打。他是一位深具远见与魄力的领袖。在辽朝日渐衰落之际,完颜阿骨打以雷霆手段统一了各支女真部族,并建立了金朝。金朝的建立,不仅结束了契丹辽国的统治,也标志着女真成为北方草原的新霸主。在随后的扩张中,金军与宋朝联手消灭了辽国,甚至进一步南下攻破北宋都城汴梁,掳走徽钦二帝,建立了南宋与金对峙的局面。女真族从辽朝的被统治者转变为中原的统治者,彻底改变了中国的北方政治版图。

与此同时,鞑靼作为另一支北方强势民族,与女真的命运交织在一起。鞑靼是蒙古诸部中的一支,最早的起源可以追溯到东胡部族的一支。与女真相比,鞑靼更偏向传统的游牧生活方式,他们长期活跃于蒙古高原东部。明朝时期,鞑靼与瓦剌并称为蒙古草原的两大势力,明朝统治者为加强北方边疆的防御,设立九边重镇以抵御鞑靼的侵扰。明英宗时期,鞑靼首领也先曾攻陷北京,将明英宗俘虏至蒙古草原,这一“土木堡之变”震动中原,显示了鞑靼的强大力量。

然而,与女真相比,鞑靼始终未能建立一个如金朝或清朝般强大的中央集权政权。他们在明清之际的逐渐衰弱,为女真的再次崛起铺平了道路。16世纪末,女真部族在明朝的统治下分裂为“建州女真”、“海西女真”和“野人女真”三大部。其中,建州女真的首领努尔哈赤以统一东北女真部族为目标,迅速崛起。他发布“七大恨”,起兵反明,并于1616年建立后金国,这便是清朝的前身。

努尔哈赤之后,其子皇太极继续扩展后金的疆域,并将国号改为“大清”。清军通过灵活的军事策略以及与蒙古部族的结盟,逐步削弱了明朝的防御体系。1644年,在李自成攻陷北京、崇祯帝自缢的动荡局面中,清军入关,占领北京,建立起了中国历史上最后一个封建王朝。女真族,这个在东北寒冷森林中发源的小部族,终于实现了从草原到中原的辉煌跨越。

清朝的统治,为中华大地带来了民族间更为深刻的融合。虽然女真改称“满洲”,并以满族自居,但清朝并未完全排斥中原文化,而是通过汉化政策与本民族的传统文化相结合,创造出独特的清文化。康熙、雍正和乾隆三朝期间,清朝达到了鼎盛,疆域空前辽阔,人口迅速增长。满汉之间的文化交流,在文学、艺术、宗教等各方面达到了新的高度。

与此同时,鞑靼作为蒙古的一部分,在清朝的版图内被逐渐纳入统治体系。清朝皇帝通过笼络蒙古贵族,推行盟旗制度,将蒙古纳入清朝的军事和行政框架中。许多鞑靼贵族接受了满族文化,并与满族贵族联姻,进一步加深了两族的融合。这种融合不仅缓解了北方草原的动荡局势,也为清朝的稳定和发展奠定了基础。

无论是女真的崛起,还是鞑靼的消融,这两个民族的命运都深刻影响了中国的历史格局。从辽金到明清,从草原到中原,他们的故事不仅是一部征战史,更是一部文化交流和民族融合的史诗。这些北方民族在历史舞台上的兴衰,最终都汇入了中华民族的洪流之中,为这个多元一体的国家注入了独特的活力与文化基因。

结语:历史的回响与民族的融合纵观匈奴、契丹、柔然、突厥、鞑靼和女真的兴衰史,我们不仅看到游牧文明与农耕文明在冲突中的对峙与融合,也见证了中华民族多元一体格局的形成。这些草原民族曾以铁骑与弯弓席卷大地,成为中原王朝挥之不去的挑战。然而,正是这些碰撞与互动,让中华大地的文化得以丰富多彩,赋予了这个文明深厚的包容性与韧性。

这些名字虽然随着历史烟云渐渐远去,但它们的遗产早已融入中华民族的血脉,成为我们共同的记忆与财富。正如历史不断证明的那样,只有包容、团结和共生,才能超越一时的纷争,共同铸就一个生生不息的文明。这段历史提醒我们,不论面对怎样的挑战,和平与融合始终是民族发展的最高智慧,也是推动社会进步的最大力量。