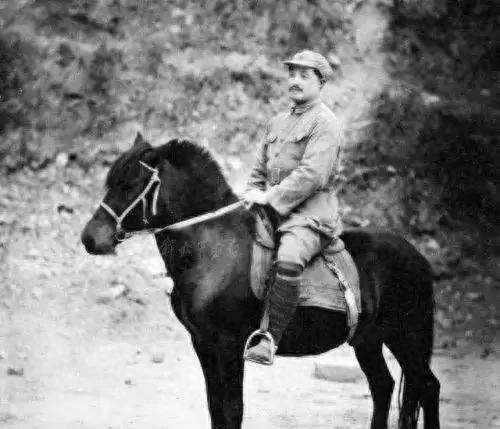

6月9日,是贺龙元帅逝世的周年纪念日。回首那段波澜壮阔的革命岁月,贺龙元帅的身影宛如一座巍峨的山峰,矗立在历史的长河中,熠熠生辉。他以非凡的勇气、坚定的信念和卓越的智慧,在中国革命的浪潮里乘风破浪,用热血与生命书写了一部气壮山河的壮丽史诗。

贺龙元帅的革命之路,始于那惊世骇俗的“两把菜刀闹革命”。1916年,年轻的贺龙怀着对旧社会的满腔愤恨和对革命的无限热忱,振臂一呼,带领几个志同道合的兄弟,手持两把菜刀,毅然冲向芭茅溪盐局税卡。

他们以无畏的勇气和果敢的行动,砍倒了反动势力的嚣张气焰,夺得13支毛瑟枪,从此拉起了一支农民革命武装。这看似简单的举动,却如同一颗火种,点燃了革命的熊熊烈火,开启了贺龙波澜壮阔的革命征程。

从那以后,贺龙元帅的身影便穿梭在战火纷飞的战场上。1927年,他担任南昌起义的总指挥,站在时代的风口浪尖,毅然决然地打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。这一枪,划破了黑暗的夜空,向全世界宣告了中国共产党人不畏强暴、敢于斗争的坚定决心,也为中国革命的发展开辟了新的道路。南昌起义的胜利,不仅是贺龙元帅个人军事生涯的高光时刻,更是中国革命史上一座不朽的丰碑。

1928年,贺龙元帅回到湘西老家洪家关,脱下象征着荣华富贵的皮鞋,穿上质朴的草鞋,再次举起义旗。他深入群众,发动和组织广大农民,迅速拉起了一支3000多人的红四军。在敌强我弱、形势极为严峻的情况下,红四军虽然遭受了诸多挫折,但贺龙元帅始终坚定信念,与战士们同甘共苦,不离不弃。他以顽强的意志和卓越的领导才能,带领部队在艰难困苦中奋勇前行,为创建和巩固湘鄂西革命根据地立下了汗马功劳。

在十万坪大战后,部队转移至湖北鹤峰堰垭附近的高山野林中,陷入了物资匮乏、人员补充困难的绝境。战士们常常忍饥挨饿,只能在野地里寻找野菜充饥,连一口稀饭都难以喝上。然而,即便在如此艰难的环境下,贺龙元帅依然心系战士,与他们同呼吸、共命运。有一次,炊事员好不容易弄到一点盐,特意为贺龙元帅炒了一碗有盐的辣椒。

贺龙元帅尝了一口,便立刻察觉到这是专门为自己做的。他没有独自享用这份特殊待遇,而是毫不犹豫地将辣椒倒进大锅里,笑着对战士们说:“有盐同咸,无盐同淡嘛!”这句话虽然朴实无华,却饱含着贺龙元帅对战士们的深厚情谊,也成为了他与战士们共克时艰的生动写照。

1936年7月,贺龙元帅率红二方面军进入茫茫草地,再次面临严峻的考验。草地环境恶劣,荒无人烟,战士们不仅要忍受饥饿和寒冷,还要应对随时可能出现的沼泽和恶劣天气。没过几天,部队就完全断了粮,到后来甚至连野菜和草根都难以寻觅。

有的战士因过度饥饿而不幸牺牲,看着战友们一个个倒下,贺龙元帅心如刀绞。他爱马如命,那匹枣红战马跟随他南征北战,立下了赫赫战功,与他有着深厚的感情。然而,为了保住战士们的生命,贺龙元帅强忍内心的痛苦,毅然决定杀掉自己的枣红战马。

他含着泪说:“人对马亲,马也对人亲;我们爱马,马也爱我们。可是,战士、战马不可皆得啊!”这句话充分体现了贺龙元帅对战士们的关爱与责任,也展现了他在艰难抉择面前的果断与担当。

贺龙元帅不仅在战场上英勇无畏,身先士卒,还十分注重团结与协作。1934年10月24日,贺龙、关向应率领的红三军与任弼时、萧克、王震率领的红六军团在贵州印江县的木黄胜利会合。

这是一次具有重大历史意义的会师,两支红军队伍汇聚在一起,犹如一股强大的洪流,为中国革命注入了新的活力。两军举行了隆重的会师庆祝大会,根据中央军委决定,红三军恢复二军团番号,贺龙与任弼时互相尊重、配合默契,成为全军团结战斗的榜样。

多年后,贺龙元帅评价说:“二、六军团会师是好的,可说是全军会师的模范。”还说,“两军团六七千人,六七千个心,可大家团结得像一个人,要怎么走就怎么走,要怎么打就怎么打。”这种团结一心的精神,不仅是贺龙元帅军事实践的重要组成部分,更是他带领部队取得胜利的关键因素之一。

在解放战争时期,贺龙元帅根据党中央的决定,将所属野战部队的指挥权交给彭德怀元帅,自己则主动挑起执掌后方的重担。他深知后方工作的重要性,尽管不能在前线冲锋陷阵,但他依然全身心地投入到陕甘宁、晋绥两个边区的后方工作中。

他积极组织和协调各方力量,保障彭德怀元帅战西北的后勤供应和兵员补充,协助做好前线部队的思想政治工作。他以高度的责任感和使命感,为解放大西北立下了不朽功勋。毛泽东主席对贺龙元帅的杰出贡献赞赏有加,称赞他是守卫边区后方的“萧何”,这无疑是对他工作的高度认可和褒奖。

贺龙元帅的一生,是波澜壮阔的一生,是为党和人民的事业不懈奋斗的一生。他用兵如神,爱兵如子,团结一心,为中国革命的胜利奠定了坚实的基础。

他的丰功伟绩,犹如璀璨星辰,照亮了中国革命的道路;他的革命精神,犹如一座不朽的丰碑,永远矗立在人们心中。

今天,我们缅怀贺龙元帅,不仅是对他的敬仰和追思,更是为了传承他的革命精神,激励我们在新时代的征程中继续奋勇前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。