惊爆!《封神 2》“跌落王座”,春节档风云背后的秘密大起底!

春节档的激烈战况,简直像一场没有硝烟的 “好莱坞大片”,局势变幻莫测,短短一天,战局走向便初露锋芒。

在三部备受瞩目的 “种子选手” 里,《哪吒之魔童闹海》以豆瓣 8.5 的高分霸气开场,稳坐春节档票房冠军之位,仿佛已成板上钉钉的事儿,这势头就像火箭升空,一路飙升。《唐探 1900》豆瓣开分 6.7,口碑刚过及格线,不过票房大概率会像最初预测的那样,稳稳扎根在 30 亿 + 的阵营。上映首日晚上,这两部电影的预测票房那是蹭蹭往上涨,就像开了挂一样,势头猛得很!

然而,《封神第二部:战火西歧》可就没那么幸运了,处境相当危急。上映才两天,预测票房就像坐过山车一样,“哐当” 一下大幅下调 7 亿,目前跌到了 15 亿左右,排片率也跟着 “跳水”,降到了 20% 以下。特别是黄金场次的排片占比,和《哪吒》《唐探》比起来,差距那叫一个明显。它豆瓣 6.5 的开分成绩,和第一部 7.8 分相比,简直是一个天上一个地下,在同期影片中也毫无优势,只能暗自神伤。

在《封神第二部》结尾,主创们特别感谢了支持前作的观众,那句 “因为你们,《封神第二部》才得以相见”,那可是大实话。想当初,《封神第一部》上映时,开局那叫一个 “惨不忍睹”,全靠一群 “精神股东” 疯狂造梗、激情搞二创、自发宣传、深度解读,甚至一遍又一遍地去观影,才把它从 “生死边缘” 硬生生拉了回来。可如今,《封神第二部》显然没能让这些 “精神股东” 满意,这到底是咋回事呢?

风格突变:弃文从武,是惊喜还是惊吓?《封神第一部》就像一部充满莎翁气质的古典大戏,“觉醒”“反抗”“弑父” 这些经典主题,就像一颗颗璀璨的珍珠,贯穿始终,让它在众多影片中脱颖而出,成功上演逆袭大剧。

但《封神第二部》却走起了截然不同的路线,摇身一变,成了早期宣传中那种纯粹的奇幻巨制。不得不说,这种 “弃文从武” 的转变,确实给影片带来了超强的娱乐感。

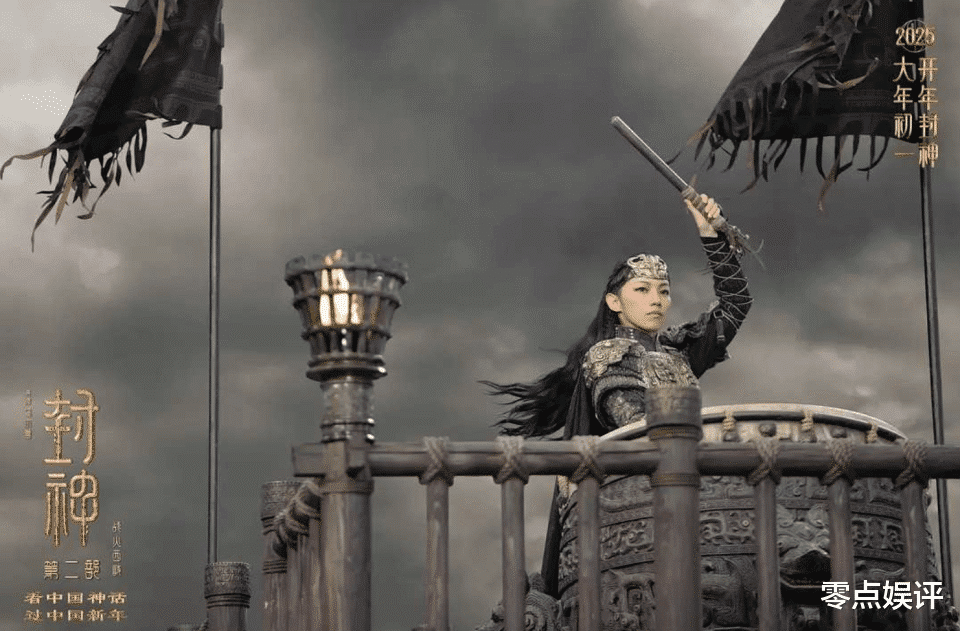

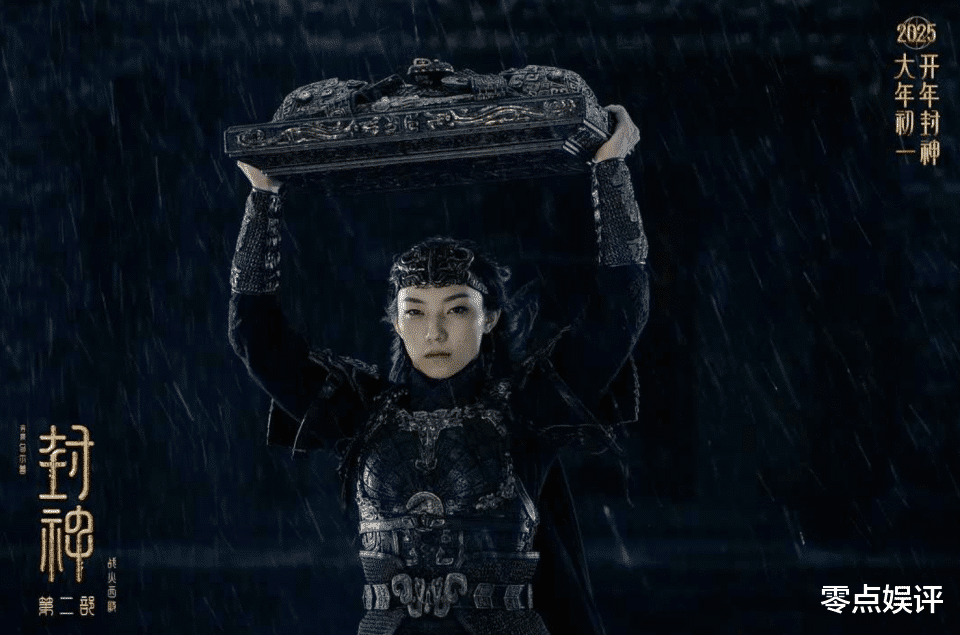

你看,末将邓婵玉为大王出征讨伐反贼,在一众骑兵和魔家四将面前,高高举起战甲,那气势,就像要掀起一场帝国反击的风暴,英姿飒爽得让人眼睛都舍不得眨一下。她轻轻一举,却仿佛蕴含着雷霆万钧之力,瞬间点燃了观众的热情,就像一把火扔进了干草堆。

邓婵玉一行渡河时遭遇敌方埋伏,众骑兵 “噗通噗通” 纷纷落水,场面一度紧张到极点。可邓婵玉却稳如泰山,像定海神针一样镇定。就在这时,魔家四将像从水里冒出来的巨人,缓缓升起。而在这巨人面前,邓婵玉那坚定又自信的面容,让人忍不住为她捏把汗,又暗自佩服得五体投地。

还有殷商和西歧两军对垒的场景,魔家四将各显神通,亮出五花八门的武器,看得人眼花缭乱。邓婵玉则在战场上奋力击鼓,那激昂的鼓声仿佛能给全军注入一股神奇的力量,提振士气。闻太师开启神目,布置法阵,申公豹更是大炼活死人军团,一个个大场面精彩纷呈,简直比过年放烟花还热闹。

不过,这里面总感觉有点不太对劲。这些充满奇幻色彩的斗法大场面虽然精彩得让人拍案叫绝,但好像并不是观众对《封神》这个 IP 满心期待的样子。

《封神第一部》的粉丝们亲切地自称 “胫骨”(精神股东简称),这称呼背后,可是超高的粉丝粘性。这份忠诚度,一方面源于粉丝对这个 IP 的 “养成” 情感,第一部堪称是靠粉丝力量发酵口碑的典型范例。另一方面,得益于第一部那些精彩文戏提供的丰富解读空间。第一部讲的是精神偶像的崩塌,是被洗脑者的觉醒,是少年对父权的勇敢反抗,是年轻人对自我身份认同的执着探寻。

在某个知名的二创社区,“封神” 标签下竟然有 7 万人参与创作。姬发作为少年英雄的成长与觉醒历程,殷郊那令人唏嘘的悲剧命运,姬发与殷郊之间宿命般的深厚羁绊,颠覆性的纣王形象,还有质子团的鲜活群像,都成了二创的肥沃土壤,大家在里面尽情挥洒创意。

但侧重神仙斗法的《封神第二部》,却没能延续这种满足感。在第二部中,殷郊的戏份大幅减少,他的愤怒与痛苦竟然成了彩蛋里的 “独家供应”。备受期待的法相造型,看上去就像预算严重不足的 “买家秀”,让人哭笑不得,忍不住吐槽。姬发与殷郊之间的羁绊也变得若有若无,父子关系这个重要主题更是被无情地丢在一边。

事实上,第二部中很难再找到像第一部那样统一、完整又深刻的主题。第一部中那些真正触动观众内心的情感与表达,在第二部中仿佛人间蒸发,消失得干干净净。

主角人设崩塌:姬发与殷郊,光环不再?姬发在第二部中的人设,那可是引发了不少争议。在第一部中,姬发已经完成自我觉醒,回到家乡的他,本应挑起大梁,慢慢成长为新的西歧领袖。可在第二部里,姬发却还被刻画成一个要从头开始成长的男主,这转变让人有点摸不着头脑。

作为三部曲的核心主角之一,他既没有展现出少年将军该有的英姿飒爽,在神仙斗法的宏大战场上,身为肉体凡胎的姬发,想分点高光简直比登天还难。在战争谋略方面,他又被塑造成一个毫无战场经验、军事才能几乎为零的新手,遇到事情就只会找姜子牙帮忙,甚至被吐槽 “姬发小儿不懂打仗”,这可太尴尬了。

姬发还缺乏作为精神领袖必备的强大气场。他在片中简直成了坚定的 “投降派”,为了保全西歧百姓的性命,居然两次想向纣王投降。天真地以为向暴君下跪就能换来生存,这与其说体现了姬发的善良,倒不如说凸显了他的幼稚,就像个不谙世事的小孩。

不仅如此,姬发还优柔寡断。当殷商士兵就要对西歧城展开屠杀,千钧一发之际,姬发面对法阵中的闻仲,却迟迟下不了手。也许是不忍心对愚忠又悲剧的闻仲痛下杀手,又或许是不想看到邓婵玉和一众殷商普通士兵白白送命。

主创们可能想塑造一个真正的天下共主形象,让他具备仁慈、无私、至真至纯至善的品质,和纣王形成鲜明对比。但不得不说,电影最后设置的选择困境实在有点差强人意。主创们没能精准把握仁君与 “圣父” 之间那微妙的差别,导致电影最终对姬发的呈现效果不太讨喜,观众们可不买账。

系列的另一位核心角色殷郊,在第二部中同样被 “削弱” 了。他的性格比姬发更冲动极端。和他父亲殷寿一样,殷郊也是个不被重视、不被疼爱的儿子,这种代际传递的父权伤痕,让殷郊的内心充满了恨意与愤怒,也使他更容易失控,掉进黑暗的深渊。

比起终会成为天下共主的姬发,曾被预言是天下共主的殷郊,实际上有着更浓厚的悲剧色彩。然而,在第二部中,殷郊的戏份少得可怜,母亲死亡带给他的痛苦,被父亲欺骗与背叛后的恨意与愤怒,还有他在光明与黑暗之间摇摆纠结的那些关键瞬间,都被一笔带过,实在让人惋惜,就像一颗璀璨的星星被乌云遮住了光芒。

结合场外信息和第二部的彩蛋,不难推测第三部的主线将会是姬发与殷郊的激烈对峙,兄弟情与天下共主之位的艰难抉择,挚友变宿敌,同来却无法同归的悲剧命运,光是想想就让人揪心,仿佛能看到一场惊心动魄的大戏即将上演。

从系列制作的角度看,在中间篇章削弱两位核心主角的人设或戏份,可不是什么明智之举,这很可能会让故事终章的戏剧张力大打折扣,就像气球被扎了个小洞,慢慢漏气。

邓婵玉的 “红与黑”:角色出彩,感情线却成败笔?《封神第二部》明显把宣传重点放在了邓婵玉这个角色身上。上映首日,登上热搜的词条几乎全是关于邓婵玉的,像 “邓婵玉没有男人配得上”“邓婵玉能不能复活”“拥护邓婵玉为天下共主”“1 分钟我要知道邓婵玉全部信息” 等等,热度那叫一个高,简直要冲破天际。

邓婵玉确实堪称第二部中最出彩的角色,片中好多高光时刻都属于她。比起姬发,邓婵玉反而更像是那个能引领天下的共主。

战场上的她,战斗力超强,又不乏谋略智慧。渡河遭遇埋伏时,她临危不乱,单枪匹马就把敌方将领逼入绝境;遭遇夜袭时,她同样从容不迫,冷静传令告诫下属按兵不动,大将风范十足,让人忍不住点赞。

她还心怀仁慈,始终坚持战争不应伤及双方平民的原则,坚决反对闻仲屠城滥杀无辜百姓,甚至愿意以身犯险,为敌方平民谋求生路。邓婵玉坚定、自信、强大、仁慈、有底线,赏罚分明,杀伐果断,是近年来国产影视剧中难得一见的真正的女将军形象,简直就是女中豪杰。

不过,这一切优点可能只存在于电影前半段。到了后半段,邓婵玉疑似被安排了与姬发的暧昧感情线,这也成了电影目前最大的争议点之一。

邓婵玉假装投敌潜入西歧城,一位老人给她化妆时,居然说她和侯爷(即姬发)很般配,还打算给二人说媒;众人围着篝火跳舞时,邓婵玉又被推到姬发身边;甚至邓婵玉临死前,最后的心愿竟然是让姬发给她唱两人初遇时的那首 “有女怀春” 歌谣。

由于这段感情戏安排得比较隐晦模糊,也有不少观众觉得姬发与邓婵玉之间只是战友情。第一部上映时,乌尔善曾把第二部概括为 “敌人和爱人”,这或许能证明,起码在主创最初的设想中,姬发和邓婵玉之间是有感情线的。

邓婵玉作为一个有能力、有理想、有抱负的将军,临死前的归宿却是男女之情,这和让她嫁给土行孙的唯一区别,大概就是姬发长得更帅、为人更正直罢了。

这种尴尬的感情戏设置,让《封神第二部》既没讨好喜欢邓婵玉的观众,又疏远了喜欢姬发和殷郊的观众,实在是一个不太讨巧的情节设计,就像一盘精心准备的菜,却放错了关键调料。

从目前掌握的信息来看,《封神第三部》将会回归姬发与殷郊的故事主线 —— 真假天下共主的对决,光明与黑暗的碰撞,兄弟与敌人的抉择。从第一部开始精心铺垫的人物关系,也将在第三部真正迎来收束。

两方大战肯定会再次升级,八百诸侯伐纣的宏大场面,元始天尊与通天教主的巅峰对决,似乎要把第一部与第二部的精彩元素再次融合,让人又期待又担心。

《封神第二部》虽然有不少遗憾,但还是真心希望第三部能够一扫阴霾,给观众带来更好的表现,让这个封神系列画上一个圆满的句号,就像给一场精彩的演出画上一个完美的休止符。

烂片一个