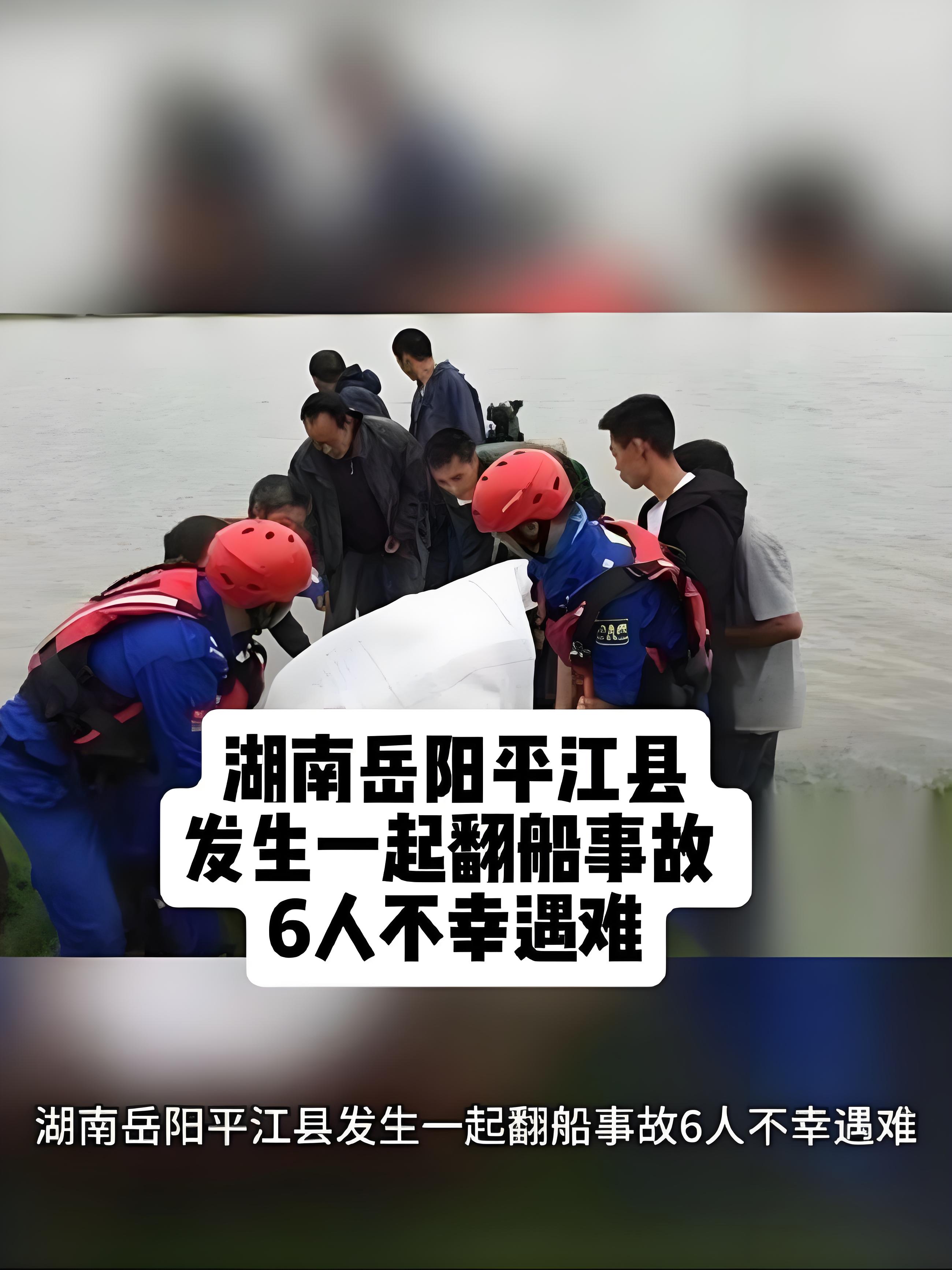

“一船竹笋还没挖到,六个家庭的天塌了!”2025年4月21日,湖南平江昌江河上的一场翻船事故,让大洲乡都塘村的村民至今心有余悸。6人乘自用塑料船过河挖笋,船翻人亡的悲剧,撕开了乡村水上安全的隐秘伤口。

一、致命10分钟:从欢声笑语到生死瞬间“船刚划到河中央,突然就翻了,连呼救都来不及!”目击村民回忆,当天下午5点半,6人乘船从都塘村出发,计划到河对岸山上挖笋。船行至电站附近深水区时,塑料船被急流掀翻,6人瞬间被卷入水下。

细节还原:

塑料船隐患:涉事船只仅为普通塑料船,无救生设备,载重不足却挤了6人;

水深流急:事发河段因电站蓄水,深度超3米,暗流漩涡密布;

自救无力:翻船后船体倒扣,6人被困舱底,即便会游泳也难逃生。

蓝天救援队赶到时,只见倒扣的船体随波漂流,搜救持续3小时,6人全部找到却已无生命体征。家属哭喊:“早上还说挖笋卖钱给孩子交学费,现在人没了……”

这场悲剧背后,是乡村经济的无奈现实:

竹笋价格飙涨:清明后鲜笋收购价达8元/斤,村民冒险过河只为多采几筐;

绕行成本高昂:若走陆路需多绕20公里,村民为省时间选择“赌命渡河”;

安全监管真空:村民自用船无需登记,救生衣成了“摆设道具”。

一位遇难者家属哽咽:“村里人祖祖辈辈都这么过河,谁能想到会出事?”

平江的水上悲剧并非孤例:

2024年怀化渡船事故:载6辆车的渡船进水,侥幸无人伤亡;

2020年沅江农用船翻沉:超载+强风致3人死亡,损失超10万元;

村民自用船成“隐形杀手”:无证、超载、无救生设备成三大顽疾。

更讽刺的是,就在事发前一个月,平江刚经历特大洪水,退役老兵余祖恩划桨板救下50多人。洪灾中涌现的英雄,却挡不住日常安全漏洞的“慢性失血”。

事故暴露三重矛盾:

基础设施滞后:桥梁年久失修,绕行道路缺失,逼村民“用脚投票”;

监管形同虚设:自用船游离于海事管理之外,安全检查靠“村民自觉”;

安全意识荒漠:遇难者中多人会游泳,但无人穿戴救生设备。

网友犀利评论:“城市查电动车头盔一查一个准,农村塑料船载人却没人管?”

悲剧之后,更需行动:

堵漏洞:强制自用船登记,配发救生衣,划定禁航区;

补短板:修建便民桥梁,开通渡船专线,用公交化运营替代“赌命船”;

强意识:组织水上安全培训,用真实案例敲响警钟。

已有村民自发行动:都塘村开始筹款建桥,村支书坦言:“再穷不能穷安全,桥修好了,挖笋也不用拿命换!”

结语:安全不是选择题,而是必答题6条生命的代价,不该只换来一声叹息。从沅江到平江,从农用船到塑料船,相似悲剧反复上演,暴露出乡村治理的深层短板。正如遇难者家属所言:“如果早有座桥,如果船上有救生衣,如果……” 生命没有如果,唯有行动才能止损。