在抗日战争中,敌我双方的炮兵力量相差很大,日军除了独立炮兵部队外,步兵师团里都编制有炮兵联队,而步兵联队里则有联队炮中队和速射炮中队,就算是步兵大队里也有九二式步兵炮可用。

而我国军队的独立炮兵部队并不多,火炮口径也相对较小;在军、师级别部队中,绝大多数都没有配齐野炮、山炮营。在情况好时才可以申请到独立炮兵的加强,不好时那就只能用迫击炮了。

当然,因为当时的各个军系有很多,具体情况还是不一样的。

比如晋绥军因为有太原兵工厂可以生产出大量火炮,所以炮兵的状况要比其他军系好很多。

当时晋绥军的独立炮兵团就有第21团到第29团,另外还有炮垒大队,实际顶着炮兵第30团的番号。

除了在编的火炮之外,晋绥军还有相当数量的库存炮,而且因为炮弹也可以生产,所以弹药储备也相对较好。

1937年忻口战役时,晋绥军炮兵大部分集中于前线,再加上中央军炮兵一部,总计集结出了几百门火炮,打出了至少几万发炮弹。

虽然忻口日军的火炮口径更大、性能更好,但忻口守军能有上述的火力消耗,也着实不易,给日军造成了不小的伤亡,而且也协助步兵部队长期坚守住了忻口阵地。

但随着日军在正太路方向的突破,忻口守军被迫向太原方向转进。

国军部队在抗战中有两个比较明显的特点:

第一:在防御作战中往往能够坚守抵抗,即便日寇有空炮火力优势,守军往往也能顶着重大伤亡坚守一段时间,甚至在一些战例中还能挫败敌人攻势;

第二:在撤退过程中往往很混乱,以至于失去了组织度和战斗力,不仅人员损失很大,武器装备和弹药也遗弃甚多。

而这两个特点在晋绥军身上就比较典型,晋绥部队素来有擅守的说法,但一旦撤退往往就会演变会溃败。

忻口战役后的撤退过程中,晋绥军就丢掉了为数不少的武器装备,其中不乏“重量级”武器——比如大炮。

其中一支晋绥军炮兵部队在日军还远未追及时,便将所部的2门88毫米野炮和8门75毫米山炮推到了滹沱河里。

实际上能有这样的动作,总比直接把炮扔在阵地不管,还是要好些的;毕竟在万不得已的情况下,将火炮掩埋、破坏、推河里也是常规操作,反正不能让敌人缴获后直接使用嘛!

但晋绥军炮兵当时面对的情况是日军没有追得那么快,实际上是完全可以从容撤退的,在这种没到紧要关头就将火炮遗弃的行为肯定是不好的。

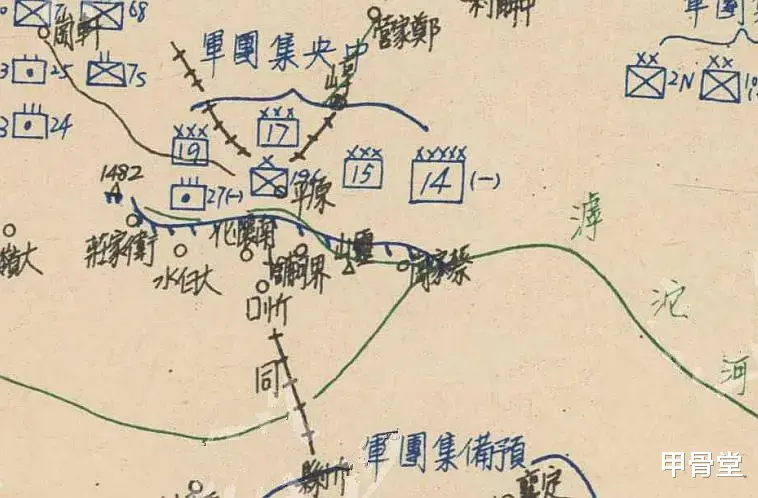

幸亏当时在这一带活动的有八路军第129师的部队,听到晋绥军把大炮推到河里的消息后,第769团第3营奉命去河里捞大炮,另外师部通信营的孙继争也带着几十人过来。

第129师有不少四川战士,大家都会游泳,但当时北方的天气已经很冷,大炮又不是什么轻便物件,所以为了捞这10门炮可着实费了不少功夫,几百名干部战士整整忙活了一天。

火炮捞出来后,总计是2门晋造18式88毫米野炮,以及8门晋造13式75毫米山炮。

在晋绥军中,只有炮兵第22团、第23团、第25团同时装备着这两种火炮,所以丢炮的就是这三个团中之一。

当时晋绥军的75毫米山炮并不少,但88毫米野炮可不多,全军只有两个营另一个连的编制。

而且88毫米野炮的射程可达10500米,是国军部队少有的射程过万米的大炮,在阎锡山那里也都是当宝贝的。

八路军将火炮捞出来后,将这2门88毫米野炮送还了阎锡山,而剩下的8门山炮则留了下来,后来成为组建八路军总部炮兵团的主要武器。

从被推到河里的结局,再到重新装备部队打鬼子,这才能够发挥火炮的真正作用;尤其对我军来说,炮兵的规模很小,从原先的山炮连再到炮兵团,这个意义是更为重大的。