公元前44年,踌躇满志的尤里乌斯·恺撒(Gaius Julius Caesar)已是终身独裁官,几乎等于称王。他挟内战击败庞培之威,已集结了一支10万人的大军准备进攻帕提亚帝国,计划为克拉苏在卡莱之战中的耻辱性大败复仇,预言者说,“只有王者才能击败帕提亚人”——而罗马元老院共和派最憎恶的就是“王者”,罗马花了好几百年才从王政(Regal)中解脱出来建立共和体制,怎能让苦心维系的共和(此时已非常衰微)沦入君主(Rex)之手呢?

3月15日,这天是罗马人的“月中日”(Ides),恺撒进入元老院时,一批自诩维护共和的元老冲上来,雨点般的匕首落在毫无防备的恺撒身上,这些谋杀者里有曾被他宽恕的对手,如今却夺去了他的生命。吊诡的是,恺撒死在老对手庞培的雕像前——他曾想宽恕昔日的盟友格涅乌斯·庞培(Gnaeus Pompeius),然而庞培却被趋炎附势的埃及人杀害了。当恺撒看到埃及人把庞培浸盐的头颅送来讨好他时,他流下了眼泪;如今,他的血却染红了庞培大理石雕像的底座。

恺撒是当时罗马的英雄,具有极高的政治军事才华,极具人格魅力,风度谦和迷人,还多才多艺,很得罗马人民的爱戴。德国历史学家特奥多尔·蒙森(Theodore Mommsen)在其名著《罗马史》中评价恺撒:“(他)是罗马所产唯一不二的、上古世界所产最末的创造天才,因此上古世界循着他所定的轨道进行,直到末日……他是个大演说家、大作家和大军事家,可是他所以如此,根本是因他是个登峰造极的政治家。”在蒙森眼中恺撒是个“无缺点的、十足的完人”,他的遇刺将令罗马世界再次陷入内战当中——她将恢复古典共和的民主传统,还是屈服于君主世袭统治的暴政,抑或兼而有之?

罗马人给出的回答是新的政治体制——在元首制度之下的朱里亚-克劳狄王朝(Julio Claudian Dynasty),“王朝”是后人为了方便区分所划的。王朝的名称来源于两个古老而尊贵的罗马家族:朱里亚源于恺撒的家族名“尤里乌斯”;克劳狄并非源于著名的克劳狄乌斯皇帝,而是源于奥古斯都的妻子利维娅·德鲁西拉(Livia Drusilla),由此,这个王朝将两个强大的罗马家族结合起来,开创了早期的罗马帝国。本文将梳理帝国的起源、克劳狄王朝诸帝的主要统治措施和生平政绩,并将终结点放在公元69年的四帝之年(The Year of the Four Emperors),以便与笔者接下来将要撰写的苇斯巴芗皇帝传形成无缝的承接,力求展现这一时期罗马王朝政治、经济生活和军事力量的概貌。

神圣者奥古斯都:约公元前44年-公元14年

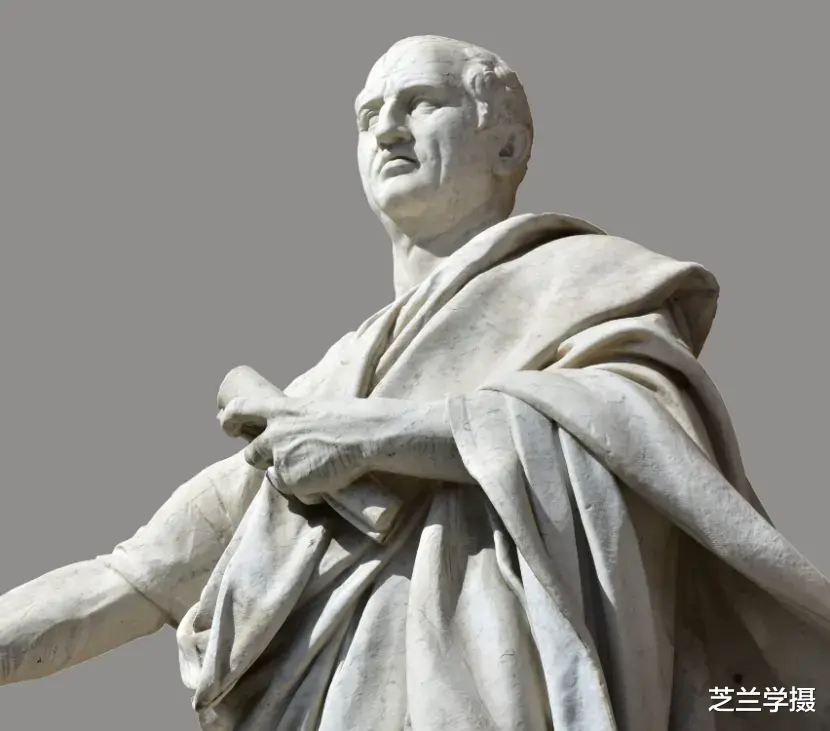

作为恺撒的养子,年轻的盖尤斯·屋大维(Gaius Octavius)利用恺撒继承人(恺撒生前,立下遗嘱将屋大维指定为继承人)的身份巧妙地取得了罗马平民和恺撒军团老兵的认可,并在公元前43年通过了提提亚法(Lex Titia),令他与恺撒的部将安东尼、雷必达结成的后三头同盟(Second Triumvirate)获得了合法化地位,确定为“拥有执政官之权的重塑共和国的三人”(Triumviri rei publicae constituendae consulari potestate),并通过神格化恺撒、宣告复仇、向恺撒军团老兵发放补贴等方式获得了全面支持。屋大维击败了共和派的军队,消灭了几乎所有谋杀者:布鲁图斯和卡西乌斯都被杀死,还杀死了共和派政治家西塞罗(Cicero,坚决捍卫共和体制,曾镇压了试图颠覆共和的喀提林阴谋)。

歼灭共和派以后,屋大维又在西西里、小亚细亚等地击败了赛克斯图斯·庞培(Sextus Pompey,庞培的小儿子),在亚克兴海战(Battle of Actium)中彻底击败了昔日的盟友安东尼(Marcus Antonius),并乘胜追击入侵埃及,迫使安东尼及克里奥帕特拉七世女法老自杀。从此,屋大维成为了罗马世界无可争议的王者。经历多年内战的破坏,元老院威信扫地,旧有的元老不是被驱逐替换就是沦为酒囊饭袋,几百年以来的尊贵家族湮没于无。更重要的是,原有的共和体制也已不适应时代的需要了。

传统的罗马政治体制是公民兵制,临时征发民军应付战争,在布匿战争中和迦太基人血战的军队就是民军。后来,罗马的地盘越来越大,交通和通讯条件的不便让军队必须长久居于外邦,服役周期越来越长,战斗力却越来越差,盖尤斯·马略(Gaius Marius)便在朱古达战争(约公元前2世纪末,开战之初罗马的旧式军队屡遭败衄)期间实施了著名的职业军制改革。后来,由于罗马面临的内忧外患更多,还需要选拔专征的将才,必须赋予领兵作战的指挥官(执政官或独裁官)以更大的权力,拥有几乎不受限制的经济和军事大权,且任期也越来越长,例如恺撒的独裁官任期就已经达到十年,这在罗马是无先例的集权。到公元前1世纪中期,罗马军队已几乎和社会生产阶级区分开来,有它自己独有的政治利益,依靠饷银和军事掠获物过活,而通过凯旋的统帅(Imperator)在政治上发挥影响,而统帅又借助他手下的军团作为后盾。换句话说,职业军队和统帅成为了独立于元老院的一支政治力量,从马略的改革成长出来的职业军队成了推翻共和国的主要工具。

现在,屋大维已清除所有对手,他虽已荣升意大利统帅(Dux Italiae, Duke of Italy),但还必须为他的地位找到一种可以为元老院、罗马人民、行省和新旧贵族(主要是元老和骑士)等各方接受的托辞形式——与中国人一样,罗马人也很重视“祖宗成法”(Mos maiorum, custom of the ancestors)——以平稳地承接落在他身上的巨大荣誉,由此名正言顺地成为一统天下的罗马主人:避免恺撒的前车之鉴。

屋大维不具备恺撒那样突出的战争才华,但在政治上的灵巧手腕不逊于其养父。公元前27年,屋大维再度被选为执政官(Consul),同时也具备“同执政官的统帅权”(Imperium proconsulare,pro-是prorogatio的缩写,意为“延任(的执政官)”),他利用手中的特别监察权(Potestas censoria)改组了“已陷入腐败”的元老院,把一批不服的元老赶出去,并为自己加身各种权力以及“首席元老”(Princeps Senatus)的头衔,即后世著名的“元首”之称。在屋大维的操纵下,传统的公民大会(Curia)几乎成为摆设,而元老院成员遭到清洗,人员数量减少,对成员财产的要求提高到了一百万塞斯退斯银币(Sesterces),但能否被提名加入元老院并封立元老实际上取决于元首个人,基本沦为一个徒有虚名的翼赞机构,或负责部分行省的文官事务。共和国时代传统的执政官、保民官等职位的权力也大大缩小,而元首却获得了许多“大权”(Auctoritas),包括:

行政大权。可以任命帝国行省的总督,并向他们发布行政命令(Mandata),还亲领几个富集兵力(即叙利亚、埃及、西班牙、高卢,叙利亚行省是为了对付东方的帕提亚帝国,埃及行省是为了保护粮产地,高卢行省和西班牙行省的重兵则是为了镇压当地不服罗马的部落)的元首行省,而将一些内地的、无关紧要的行省交由元老院成为元老院行省,以达到居重驭轻的效果。

军事和外交大权。可以制定外交政策并决定开战,担任罗马军队的总司令(Imperator),并任命各种军职。

立法和司法大权。可以召集并主持元老院会议,在元老院提出立法建议,并以告示(Edicts)、敕令(Constitutions)和批复(Rescripta)的形式改变法律,还可以就任何案例做出裁决(Decreta)。

宗教大权。担任最高祭司(Pontifex Maximus),并接受人民的崇拜与宣誓效忠。

为什么曾经敢于刺杀恺撒的元老院却对屋大维如此顺从呢?实际上,屋大维为获得最高权力,向元老院、罗马人民都做了不少妥协:根据刻在石柱上的、由屋大维在76岁时撰写的《奥古斯都自传》(ResGestae Divi Augusti),公元前27年1月16日,屋大维谦恭地表示“将共和国从自己的权限转交给元老院和罗马人民的仲裁(I transferred the republic from my power to the dominion of the senate and people of Rome.)”,所谓屋大维的Power,根据罗马史学家狄奥·卡西乌斯(Dio Cassius)的记载,是军权,司法权和行省权。这个表面上维护共和国体制的举动赢得了元老院的好感,元老们(此时已经得到了屋大维的各种奖励,不服从者被清除出去,替换成屋大维的亲信)恳请他留下兵权,并授予他“奥古斯都”(Augustus,之后我们将称屋大维为奥古斯都)的称号,意为“受尊崇者”,词源含义为“神圣的”,是古代祭司常用的一个词,这可供百姓将他作为神(Deus)来崇拜(罗马人崇拜的是皇帝的“灵”(Numen)而非肉身,因此皇帝并不能以神自居)。在公元前22年,奥古斯都拒绝了独裁官的头衔,进一步展示出他倾心于共和的立场,由此他的举动被美称为“再造共和”(Res publica reddita)。

此外,奥古斯都还多次赐予罗马人民“廉价的粮食”,给军队“丰厚的赏金”,并制定了许多恢复安定生产的法令,令罗马世界的贸易、粮食和物流又从内战中回归正常。他还着力回归传统的道德准则(恺撒也曾这么做过),重建各大神庙并复兴已陷于遗忘的古老崇拜仪式,用诸神崇拜和恺撒崇拜将公众的意愿团结在了一起。政治是团结大多数人的艺术,而奥古斯都显然是此中高手,凭借这一系列巩固措施,他获得最高权力的举动在当时不仅没有受到什么指责,反而很得各阶层的欢心:因为这几十年来的动荡和内战,以及接二连三的公敌宣告运动把罗马显贵们折腾得难以忍受,人民需要安定的秩序和国家的凝聚,实现和平与繁荣。塔西佗在《编年史》(The Annals)中用他的如椽大笔概括了奥古斯都成功的艺术,这段论述实在叫绝,有必要照引原文:

“他用和平安乐的生活猎取世人对他的好感(He won all men with the sweet of repose.)……剩下来的贵族觉得奴颜婢膝追求升官发财才是更好的道路,也就没有人留恋危险的旧制度了(While the remaining nobles, the readier they were to be slaves, were raisedthe higher by wealth and promotion, so that, aggrandized by revolution, they preferred the safety of the present to the dangerous past. )……(经历清洗后)新一代人都是在亚克兴之战以后诞生的,老一点的也是在内战期间出生的,谁见过真正的共和国(指西塞罗担任执政官及其以前的时光)呢(There was a younger generation,sprung up since the victory of Actium, and even many of the older men hadbeen born during the civil wars. How few were left who had seen therepublic!)?”。

由此,奥古斯都主导的元首统治(Principatus)正式落成。元首制下的政治权力配置的大概状况如下:元首是国家政治生活的核心,拥有行政、司法、军事和宗教四种权力;元老院是元首的权力授权(名义上)机关、翼赞咨询机构和法律的批准机关;元老和骑士为代表的贵族担任元老院成员、高级文官(如执政官、法官、财务官等)等公职和地方行省精英,他们与元首互相支持,也要受到元首的控制,并代表元首管理行政事务、粮食供应和法律运作。

奥古斯都很注重罗马公民的生活保障和公共服务。在古罗马,罗马公民特别是罗马城中的居民是一支重要的政治力量,罗马暴民是一头桀骜不驯的猛兽,无论是在街头,还是在竞技场,皇帝都不得不去面对他们——除非他选择隐退。在皇帝主持竞技运动时,观众可以对他进行高声赞美,也可以大肆辱骂和诅咒,这个传统由来已久。“面包和马戏”(Panem, Circenses)的说法源于罗马诗人尤维纳利斯(Juvenalis)写于1世纪的一段社会批判小诗:“人民以前关注各种公民义务,但现在只关注自己,只知道吃面包、看马戏”,虽然诗人眼里的暴民贪婪又愚蠢,但罗马还是尽力喂饱他们,皇帝对运输粮食的船主实行优惠政策,通过奥斯提亚(Ostia)港口确保粮食的供应。奥古斯都时期,罗马城中靠免费面包养活的居民达四分之一,他还把每年中的 66 天设定为公共假日,可供举行庆祝活动,他举行了27次各种公众演出来讨好群众,还修筑了包括罗马广场、巴西利卡议事厅在内的许多公共建筑,把罗马建成为一座美丽的“大理石之城”。

最重要的政治力量是军队,为彻底消除军队的私人化影响(在共和末年曾饱受其害),奥古斯都确立了统一的服役期限,并许诺士兵在退伍时能拿到相当于年俸大约12倍的现金补偿,或者同样价值的土地。此举一劳永逸地消除了士兵退伍后对将领的依赖,以免他们“在年老和退伍后受到革命的诱惑”,他将罗马军团完全国有化并使其远离政治。为了确保政治稳定,罗马必须每年支付高达4.5亿塞斯退斯(约占罗马总岁入的50%)的固定薪俸和退休金,为此奥古斯都大大削减了军队规模——将内战末期的约60个军团裁减到28个,并将它们合理地分配在帝国边境。这样,奥古斯都终于巩固了他的统治,罗马人民在新的政治体制下迎来了比共和国更加集权、也更多歌功颂德和腐败浮华的“帝国”。

在军事上,奥古斯都最为人所知的事迹可能是他于公元9年在日耳曼尼亚的大败。当时奥古斯都正在进行一次不谨慎的双线作战:他的养子提比略(Tiberius)正带领10个军团和大批辅助军在潘诺尼亚(Pannonia)和达尔马提亚(均位于多瑙河流域)一带与部落鏖战,而一名无能(凭借裙带关系上位,擅长搜刮而不是作战)的执政官瓦鲁斯(Varus)则带领3个军团在莱茵河流域作战。

在一次无谋的盲动中,瓦鲁斯将装备精良的重型罗马军团深入到黑森林的小道中,军团的长纵队遭到了日耳曼王子阿米尼乌斯(Arminius)的伏击。阿米尼乌斯一开始打扮成瓦鲁斯的合作者,因此罗马人对他并无防备。大批日耳曼人突然袭击,向罗马重步兵猛烈投掷标枪,森林中军团习惯的大队战术根本无法施展,更别提军团还必须保护其家眷,因此第17、18、19三个军团都全军覆没。据苏埃托尼乌斯在《罗马十二帝王传》(The 12 Ceasars)中的记录,当奥古斯都听到这个噩耗时,“痛苦得几个月都不理发、刮胡子,还用头撞门,叫着:‘瓦鲁斯,还我军团(Vare, redde mihi legiones!)’。”这次失败以后,帝国的军团总数下降到25个,迫使奥古斯都不得不将几个东方的军团抽调来确保日耳曼尼亚,这也让帝国的扩张就此停止。

这次失败似乎打击了奥古斯都的自信心,或缩短了他的寿命。这位老人逐渐变得保守,在记功柱上“喋喋不休”地掩盖他在日耳曼尼亚的失败,他开始考虑身后之事——在对外征服中表现出色的提比略必然是个合格的继承人。总的来说,奥古斯都还是很得民众的爱戴,而且在生活中体现出了许多美德,如节俭、谦逊、宽容等,只住在一所没有华丽装饰的小型住宅里,虽然经常举行宴会,但主要是为了社交而不是享乐,宴会一般只用“三到六道菜”,且饭量不大。奥古斯都喜好吃零食,根据几封遗留下来的信札,他吃的零食是“面包配一点椰枣”,或者“面包配一串葡萄”。奥古斯都喜欢研究写作和演讲,特别是文学艺术和文法,他赞助维吉尔(Vigil)和贺拉斯(Horace)这样的著名作家,并授予他们“桂冠诗人”(Poet laureate)的称号,还将维吉尔耗尽心血创作的帝国史诗文学《埃涅阿斯纪》(The Aeneid)纳入学生课表——2000年后,它仍然作为西方文学的瑰宝留存于西方世界学生的课程中。

公元14年8月19日,奥古斯都在他的小卧室里(根据苏埃托尼乌斯的记载,奥古斯都可能是在其妻子利维娅怀里去世,遗言是让她“记住我们的婚姻”)寿终正寝,他实际统治罗马长达五十余年,比任何一位罗马帝王都要长。在他统治下,罗马空前繁荣且稳定(人口约6000万人),约有十分之一的人分布在上万个自治城邦或聚居点中从事工商业,但我们将把克劳狄王朝的经济生活放在以后的章节中去叙述。我们不妨用《埃涅阿斯纪》中对罗马民族的期许来结束奥古斯都的时代:

“罗马人,记住,你们的艺术是治平四海、带来和平,宽恕战败者,剪除傲慢者。(But you Roman,remember, rule with all your power the peoples of the earth—these will be your arts: to put your stamp on the works and ways of peace, tosparethe defeated, break the proud in war.)”

两面者提比略:公元14年-公元37年

在奥古斯都去世前一年,作为其养子兼继承人,提比略就被授予了在罗马全境等同于奥古斯都的权力。他刚刚继位时,就遭遇了两场兵变:在多瑙河流域的潘诺尼亚前线和莱茵河流域日耳曼尼亚前线,军团士兵们因为不能忍受长久的服役而造反,经历血腥的镇压后,提比略有惊无险地度过了这场叛乱。他随即着手命其曾经的部将、如今的养子和得力助手小日耳曼尼库斯(Germanicus Julius Caesar,其父大德鲁苏斯是奥古斯都的养子,也击败了日耳曼人,拥有“日耳曼尼库斯”即“日耳曼征服者”的称号,但原本可以被立为继承人的大日耳曼尼库斯在公元前9年不幸身亡。他是奥古斯都的养子,如今他的儿子又成为奥古斯都养子提比略的养子)进攻日耳曼尼亚,小日耳曼尼库斯当时是年仅30岁的年轻将领,但已有多年的沙场经验,并当选为执政官——事实上,在罗马人民心目中,比起令人印象不深的提比略,几乎如同完人的小日耳曼尼库斯才是真正的恺撒继承人。

日耳曼尼库斯率领8个军团共6万人出击,公元16年,他在威悉河畔的伊狄斯多维索(Idistoviso)布阵与日耳曼人的大军会战。根据塔西佗的记载,会战之前,日耳曼尼库斯做了一个吉梦,醒来以后,他召来部下向他们分析了罗马和日耳曼人的战术优劣(其结构和鼓舞目标与中国汉代政论家晁错的《言兵事疏》、历史学家班固的《封燕然山铭》惊人地相似),塔西佗的记载如下:

“平原并不是有利于罗马士兵的唯一的战场。在树干和丛生的灌木林当中,蛮族的巨大的盾和投枪是不可能像我们的投枪、短刀和贴身的甲胄那样灵便的。他们的战术是密集突击并把锋刃指向敌人的正面。日耳曼人既没有胸甲也没有头盔,甚至他们的盾牌下面都没有金属或牛皮垫着,而只是柳条编成的盾牌……他们只是最前面一排的士兵使用长矛。其余的人只有投枪。他们的体格尽管看起来很可怕,可是一旦受伤,他们的精力便支持不住。他们在转身逃跑时一点也不觉得羞耻……如果罗马的士兵对战争感到厌倦的话,就为我走上我父亲(指大日耳曼尼库斯)和我叔父(指提比略)走过的道路,打完这次战争,便可一劳永逸了。”

威悉河会战开始了,日耳曼尼库斯在中央布置稳固的步兵阵列,在侧翼部署骑兵,凭借强大的正面力量击败了野蛮人,野蛮人整军再战,这次他们也模仿罗马人在侧翼埋伏了兵力,结果伏兵被日耳曼尼库斯发现,他将计就计,故意诈败诱使日耳曼人暴露出伏兵追击,然后调集精锐力量从侧翼夹击,诈败的部队回身掩杀,日耳曼尼库斯冲锋在前,甚至脱下自己的头盔(他可能有一头引人注目的头发)以便士兵跟随他冲锋,三路夹攻之下阿米尼乌斯大败,本人仅以身免。

日耳曼尼库斯缴回了被夺走的两面鹰旗,战胜帝国多年以来的大敌日耳曼人令他的功绩和声望都达到了顶点,帝国为他举行了凯旋式,并把他调去叙利亚(实际上是削弱兵权),我们之前说过他几乎是个完人,这绝非夸大,苏埃托尼乌斯、塔西佗都以极高的美誉(塔西佗甚至暗示他和亚历山大大帝存在相似之处,认为他的道德品质要高于亚历山大大帝,只要有皇帝的权力便可在军事功绩上超过他)来赞赏他,苏埃托尼乌斯的记载如下:

“一般公认,日耳曼尼库斯身心两方面素质都特别好,任何人都不能与之相媲美。他外貌英俊、勇敢无比、口才超群、精通希腊罗马文化、极其善良、强烈追求且善于赢得人们的尊敬和爱戴……许多作家记载,不论他来到或离开什么地方,迎接者或送行者都是人山人海,当他从日耳曼凯旋回来时,全体近卫军和全城男女老少都自发列队20里去欢迎他。”

这位如此优秀的领导人本应成为新一任皇帝,这是当时罗马人民的共识,由于提比略明升暗降的阴谋,他兵权减少,但受到的爱戴有增无减。提比略非常气恼,于是便决定除掉日耳曼尼库斯,他授意叙利亚行省总督皮索(Gnaeus Piso)给日耳曼尼库斯下毒,结果日耳曼尼库斯中毒生病,罗马人民听说这一消息,非常着急。

“全体罗马居民都为之愕然悲伤。忽然,一个小道消息说他病愈了。于是,大家高举火炬从四面八方涌向神庙还愿,欢腾的歌声把提比略(此时一定非常惊恐和愤怒)从睡梦中惊醒,人们到处在唱:‘罗马无事,国家无事,因为日耳曼尼库斯平安无事(SalvaRoma,salvapatria,salvusestGermanicus.)’”

叙利亚行省首府安条克(Antioch)的百姓为日耳曼尼库斯日夜祈祷,结果皮索却命人去没收那些祭坛,并用各种诅咒方法咒日耳曼尼库斯快死——尽管有人民的最发自内心的敬爱和祈福,这位英雄还是在公元19年去世,根据塔西佗的记载,他在弥留之际发表了一篇动人的遗言后便溘然长逝。他的死在全国甚至整个世界都引起了极大的悲痛,日耳曼部落休战并为他哭泣,就连远方的帕提亚帝国万王之王都向他致以国丧的待遇——凶手皮索几乎被罗马人民“撕碎”(是日耳曼尼库斯在遗嘱中明确要求用法律为他复仇才令凶手免于被当场撕碎),凶手最终被判死刑,畏罪自杀而死。

在谋害了日耳曼尼库斯以后,提比略终于可以露出他刻薄、凶残、猜忌的真实面目了。他假惺惺地宣称:“我不掩饰自己的悲伤。”结果这句话在当时人看来完全是他对日耳曼尼库斯亡故的窃喜。有可能是察觉到四周对他普遍的敌意,或是因其子丧生给他带来的精神冲击,提比略变得越来越神经质,自公元20年起,他的统治进入暴政阶段,他开始对身边人施加各种暴行和酷刑,还自己发明各种酷刑折磨人,没有一天不处死几个人。

他又不搭理政事,不修建公共建筑,也不举行演出,也不出兵作战,他以前对元老院假惺惺地尊敬,后来开始滥用大逆法(Lex Julia de maiestate)消灭反对者,他任命的20名国务顾问最后几乎都被处死,尽管他竭力想防民之口,并处死了许多说他坏话的老百姓,但仍然无法逃脱街头巷尾的咒骂。后来,他不得不离开罗马隐居,却又在隐居处看到了不祥的征兆(他的宠物蛇在一夜之间被蚂蚁吞噬殆尽,暗示“多数人”会除掉他),结果吓得他返回罗马。最终,他不得不向元老院承认他精神处于高度痛苦中:“如果是让我像这样活着,还不如就把我毁灭掉。”

公元37年,提比略去世。他死的时候,民众欢呼并咒骂他的死亡,还有人拿他的死开涮,说要把他的尸体拿去“烤到半熟”,以上的说法来自于古代史学家。现代史学研究证明,提比略也有自己的治国方略(实际上看他在奥古斯都手下做将军时的表现就知道他并不会那么愚蠢),他改进了官僚机构的效率,并颁布了一些法令,确保了罗马世界的稳定,还留下了相当于3年总收入的国库积攒,只是他确实不得人心,因此招致了许多负面评价。

狂魇者卡利古拉:公元37年~公元41年初

卡利古拉(Caligula)是最著名的罗马帝王和暴君之一,在位时间很短,也没有任何政绩可言。之所以用“狂魇”一词形容他,是因为卡利古拉既残暴又怪异,由此令他遗臭万年。

卡利古拉有个很好的出身——他是日耳曼尼库斯的儿子,出生在日耳曼尼亚的兵营中,他本名是盖乌斯·尤里乌斯·恺撒·日耳曼尼库斯,名字“卡利古拉”的意思是“小军靴”。卡利古拉刚刚获得继承权的时候有很好的开局:其父拥有巨大声望,罗马人民非常同情且尊重他,他一开始也做了一些善政来博取声望,包括建造建筑、发表演说、收买人心等等,但他在生了一场癫痫病以后,一切都变了:他变成了一个凶残、冷酷、疯狂甚至完全没有理智的人。

卡利古拉的疯狂行动是从大兴土木开始的,根据苏埃托尼乌斯的记载:

“他把防波堤一直筑到风急浪高的深海里去,在最坚硬的燧石山岩上开凿隧道,在高山上造平原,把山丘铲为平地,一切都要求惊人地快速办理,怠慢了就要处死。”

仅用一年,他便花光了相当于平时3年的预算(27亿塞斯退斯),没钱以后,卡利古拉开始疯狂地征税。通常而言,罗马世界的税率很低,仅为5%,这有利于工商业的兴盛,也和罗马体制需要的维持费用不高有关系,但卡利古拉加收许多新税,开设赌场和妓院来挣钱,还利用诬告亲自敲诈勒索普通百姓的钱财。这些零散的进账很显然不够,卡利古拉想钱想得发疯,于是便在地上倒了一大堆金币,在里面打滚,以体验“接触金钱的快感”。

奢靡的生活给卡利古拉带来了许多奢侈品,以及特别腐败的作风,他和他的姊妹乱伦,与男女肆意交合。他还变得特别凶残嗜血,他会用酷刑、火刑处死人,或将人抛给猛兽,他经常辱骂、威胁甚至屠杀元老,甚至想对罗马城的人民实施大屠杀,曾对在竞技活动中不与他保持一致的观众叫骂“有几个脖子”。由于喜好雄辩术,卡利古拉的咒骂和侮辱都非常难听,他想下毒谋杀他的兄弟,怀疑他兄弟预先吃了解毒药,便大骂道:“吃的什么药?反恺撒的药?(An antidote, against Caesar?)”他祖母安东尼娅(Antonia)劝诫他收敛恶行,他回答:“我有权对任何人采取任何行动(I can do whatever I wish to whoever I wish.)。”他的信条是:“让他们憎恨我,这样他们就会怕我(Oderint Dum Metuant)。”

但是实际上,不是人民怕卡利古拉,而是卡利古拉怕人民。他曾想消灭几个在奥古斯都去世后发生过兵变的军团,后来这些军团决心反抗,吓得卡利古拉一溜烟逃走了。卡利古拉外强中干,为了营造让人害怕的样子,他经常对着镜子练习各种凶狠的表情,却因为作恶过多导致心虚,每晚只能睡几个小时,只能痛苦而烦躁地等待黎明,即使在他短短的梦里,他也不得安生,经常做噩梦,这些梦境(曾梦到过一个海怪对他说话)令他惊恐万分。

卡利古拉头像,表情严肃,眉头紧皱,非常符合苏埃托尼乌斯“对着镜子练习各种凶狠的表情”的记述。卡利古拉处心积虑想加强自己的权威,打扮为神、自命为神并要求所有人把他当成神崇拜(这在当时是不合规矩的),但最终证明他也只是凡俗的肉身。

公元41年1月24日,卡利古拉被心怀不满的近卫军刺杀,妻女与他一同死去,卡利古拉没有得到任何荣誉和纪念,只是被草草埋葬,结束了他糟糕透顶的一生。

治平者克劳狄乌斯:公元41年~公元54年

克劳狄乌斯(Claudius)是个懂得韬光养晦的人,他是奥古斯都的孙子,辈分是卡利古拉的叔辈,凭借他伪装的愚蠢——甘做其侄子卡利古拉取笑的玩物来保命——才从卡利古拉的暴政中逃脱。在卡利古拉被刺那天,他害怕地躲进一个帘子里,却被士兵们发现并宣布向他效忠(即拥立他为皇帝)——他的血统看起来是最适合的人,这样,他便登上了帝位。为了答谢或收买近卫军,他宣布给9000名近卫军每人发1.5万塞斯退斯(相当于18年的工资)的奖赏,他是第一个花钱收买军队的皇帝,而近卫军也从此登上了罗马的政治舞台。

除了在公元43年发兵攻打不列颠取得了一片新领土以外,克劳狄乌斯在军政水平上乏善可陈。这场战争的记录不多,因为塔西佗在《编年史》中的相关叙述已失传了,2世纪历史学家狄奥·卡西乌斯的记录提供了一些参考:4个军团和辅助部队共约4万人渡海进攻不列颠,并成功夺取了不列颠岛东南部作为立足点——这片土地一直维持到公元5世纪。这场小胜为克劳狄乌斯带来了“不列颠尼库斯”(Britainnicus,即不列颠征服者)的称号。

他为人谦和平易,有时甚至显得呆傻,但可能只是不善言辞——他孤独的少年时代都在书卷和饮酒中度过,撰写了一批学术著作用来打发时间。他的庸碌无为对罗马世界却是难得的恢复休整时期,在此期间,罗马的经济生活得以从卡利古拉的重税压迫中恢复,又恢复到奥古斯都时期普遍的繁荣中。这一时期的帝国经济主要分为农业、手工业、商业三个生产部门,可以划分为城市、乡村两套经济体系,或意大利-海外行省(意大利并不是一个行省)/帝国东方-帝国西方两个主要生产区域。

农业是帝国首重的基石。共和国以来就有许多农书,如老加图的《农业志》(De Re Rustica)、瓦罗的《论农业》(De Agri Cultura)等,帝国积极开垦土地,并精耕细作提高产量,约有百分之九十的人口从事农业生产,包括奴隶、自由小农场主、佃户和地主。埃及在这一时期成为帝国粮仓,总产量和单产都超过了托勒密时期——如果没有埃及的船载来麦子,罗马城就会立刻发生面包暴乱,克劳狄乌斯皇帝本人就因无法及时发放面包而被贫民群起攻之,只能狼狈逃跑。皇帝奖励谷物生产和限制谷物买卖的自由,因此当时农业生产能得到补贴有利可图。各行省也种植经济作物,主要是葡萄和橄榄,这两种作物的种植已推广到整个地中海世界,而它们的高附加值产物——橄榄油和葡萄酒又反过来促进了商业的繁荣。

商业是帝国的富源。对外的和省际的海上商业尤其发达,数以万计的船舶在地中海日夜转输。帝国的繁荣改变了罗马人重农、轻视商业的传统观念,刺激了对货品的需要,包括上等的染色羊毛织物和亚麻布、皮革制品、艺术家具、精致的银餐具、香水和颜料、化妆品、调味品等,将稀缺的物资到处贩运便可从中大发其财,再把经营商业所得的钱财投之于手工业、土地和放贷。帝国最富裕的城市几乎都是商业中心,在这里有密集的商业组织,包括法律保护的行会组织(Collegia)和借贷银行。

手工业主要是矿业和制造业。在西班牙、高卢、达尔马提亚、达契亚和小亚细亚有丰富的采石业,生产矿物和大理石。当时帝国各行省生产的手工业制品主要包括:小亚细亚和腓尼基的彩色毛毯、羊毛衣;叙利亚和埃及的亚麻布;埃及的苇纸和叙利亚的羊皮纸,手工业的发展也促进了城市化进步,越来越多聚居点晋升为城镇甚至城市。驻扎在边境的帝国军队也促进了手工业和商业的发展,因为驻军需要葡萄酒、油、木材、皮革、麻绳、五金、衣服、靴鞋、武器,这些物资都需要一个完善的市镇和商人群体来提供。

这一时期的政治结构也发生了变化,由于皇帝经常用大逆罪处死大地主,他们的土地就自动成为了给皇帝的遗赠。于是皇帝则成了罗马世界最大的地主。有这么大的土地就必须要人去管理,于是皇帝开始向各行省的皇家土地派出高级代表监督运作——克劳狄乌斯本人对这件事特别上心,他对元老院行省的控制也就愈加有力。在奥古斯都时期,罗马仅依靠数百人的官僚队伍统治整个帝国,而到克劳狄乌斯时期,这一部分人已达数千之多,形成了帝国文官阶层的雏形,也埋下了日后帝国官僚机构膨胀的隐患。

总之,得益于这位庸碌者,帝国治下安宁祥和,通商盛行,道路运作良好,贯穿于所有行省。国家并无禁止性关税抑或限制性法律来限制工商业,也未独占山泽矿产利源,人民处处自由开发资源,安居乐业。公元54年,克劳狄乌斯皇帝去世(有可能是被其专横跋扈的妻子用毒蘑菇毒死的),罗马世界即将在这种安稳中迎来一个最不可知的暴君——尼禄。

血者尼禄:公元54年~公元68年

尼禄的名字永远和暴君、大火、荒淫之类的词汇连在一起。他出生于公元37年,正在卡利古拉即位之初,通过其母小阿格里皮娜(Julia Agrippina)的一系列手腕,尼禄顺利继位。最初五年由阿格里皮娜与塞内卡(Lucius Seneca,罗马政治家、哲学家)等元老合作执政,帝国基本保持了稳定和繁荣,但随着尼禄长大,他的劣根性很快就暴露出来了。

尼禄首先就着手干掉自己的母亲,因为她阻碍自己的儿子“追求爱情”。阿格里皮娜没有公职,只是个虚名的太后,这样的地位在罗马政治中并不稳固,尼禄杀了她的宠臣,撤了她的卫队,取消了她的荣誉称号,多次用沉船之类的方法暗杀她却都没有成功,最后干脆派人直接刺杀阿格里皮娜,他便掌握了帝国的全部大权。

但是尼禄还是不可救药地堕落了。尼禄是个妄想狂,他对国政不太感兴趣,而沉迷于“艺术”特别是歌唱和建筑,他习惯于用一种直接控制的、非程序化的手段来统治国家,用今天的话来说就是草台班子作风。当时罗马的成文法(Lex Aquilia)可以独立于皇帝的权威,但仅限于继承、合同、财产等私法领域,凡是涉及到国家和国家利益的,法律所起的作用很小——在暴君尼禄随心所欲地处死人时,私法的发展却达到了顶峰。

罗马法律在对待个人之间的民商事纠纷时充满了仁慈和宽容,常常通过调解和仲裁程序进行解决,但一旦涉及到国家利益即“公犯”,如叛国、破坏治安、挪用公款,盗窃国家财产,货币犯罪等,其惩罚的严厉程度(而不是判决死刑数)决不逊于万里之外的汉帝国。尼禄当然很喜欢这些——刑罚包括罚去采石场做苦役(直到慢性累死为止)、用十字架钉死(Crusis supplicium)、喂给野兽(Damnatio ad bestias)、角斗至死(Damnatio ad gladium)、袋溺(Poena cullei,将犯人和狗、猴子、毒蛇装进一个袋子里,再把袋子丢进河里),而且在刑事领域,法律面前人人平等的原则并不适用——罗马公民(Civis)的地位要高于非罗马公民(Peregrinus),对公民会更加手下留情,也不会像非公民那样在控诉之前遭到折磨——奴隶的命运就更加悲惨了,据塔西佗记载,公元 61 年,卢修斯·佩达尼乌斯·塞昆杜斯 (Lucius Pedanius Secundus) 被他的一名奴隶谋杀时,元老院根据连坐法要求处决他所有的 400 名家奴,面对一些元老的反对,法学家凯乌斯·卡西乌斯(Caius Cassius)雄辩的答复如下:

“主人生活在奴隶中间没有安全感……胆敢对我们犯罪的奴隶必须被处死……只有用恐惧才能制服这群乱七八糟的畜生(It is only by terror you can hold in such a motley rabble.)……如果说无辜者会死去,想想十一抽杀令吧!这固然有损于私,但绝对有利于公!”。

不过对尼禄来说,不管是调查、审判还是处刑都太不方便了,他喜欢随心所欲地编造罪名(或连罪名都不用)处死罗马公民和贵族,以便将他们的财产充公。尼禄非常讨厌老派而呆板的贵族(相对而言,他对罗马民众比较温和甚至仁慈,对人民的咒骂一般不予理睬),甚至制定了一个计划处死全体罗马贵族。据狄奥·卡西乌斯说,他打算“先杀了所有贵族,再一把火烧了罗马,坐船到亚历山大里亚去(当一个普通人),并在那儿弹奏竖琴为生。”尼禄是个全才艺术家,他对自己的竖琴演奏技术非常满意,曾对亲信自夸:

“即使我们被赶出帝国,也能靠我这门小手艺(指弹竖琴)养活大家(Even though we be driven from our empire, yet this little artistic gift of ours shall support us there.)。”

这位自恋的艺术家极富才华,醉心于希腊文化,“接触过当时几乎所有文艺作品”,他夜以继日地唱歌、朗诵、狂舞、赛车、观看演出。公元60年开始,尼禄举办了希腊式赛会“尼禄尼亚”(Neronia)以庆祝他完成尼禄大浴场的建造,他经常搞这种活动,诗歌、哲学清谈、唱歌、器乐、演说、体操、竞技、赛车,他什么都玩,而且玩得很好,与其他皇帝不同,尼禄的表演并没有受到来自群众的“嘘声”,说明民众是认可他的艺术水平的。他所在的剧场到处镀金挂银,剧场中间挂了尼禄驾驶赛车的巨幅画像——宛如一个明星演唱会现场。尼禄对政治权力合法性来源的观点与以前的罗马皇帝都不同——他可能认为,权力的来源是“魅力”或“软实力”,也就是“让他人喜欢上自己的能力”,为此他不知疲倦地用娱乐和艺术去取悦浮躁愚蠢的罗马民众(或者外国人,他凭借间接手段维持了与帕提亚帝国的和平),并与他们共同沉醉在幻想中,而忽视了真正的威胁——军队和贵族。

但是,尼禄的这种政治价值观很快被证明走不通,大手大脚的排场是需要花钱的,钱固然可以从搜刮贵族来,但还是老百姓(特别是行省的)背上了负担,而且军队的薪资也被拖欠,这是个危险的信号。由于他疏于管理(尼禄习惯用被释放的奴隶管理政事和国库),一些腐败事件也开始损害他的形象,罗马城的粮食也开始缺乏,终于,在公元64年7月18日,一个炎热的夏夜里,罗马大火(Great Fire of Rome)击碎了尼禄仅存的一点点威信。

罗马大火持续了几天几夜,全城三分之二的地区都被烧光,数以万计的民众无家可归,许多美丽的公共建筑化为灰烬。火是尼禄放的吗?根据苏埃托尼乌斯和狄奥·卡西乌斯的传统说法,尼禄当时不仅指挥放火,还一边弹着竖琴一边在高处津津有味地欣赏大火。但是,塔西佗提供了另一种视角:

“当罗马燃起大火时,尼禄急忙从距离罗马城数十公里的度假地安提乌姆(Antium)往回赶……他开放了公共建筑和花园来容纳无家可归的人群……他安排了窝棚并派人抢救伤员……他从城外运来粮食平抑物价……”

但是,由于尼禄之前的作恶,公众舆论几乎一边倒地把放火的罪名扣到了他头上。实际上,火灾也破坏了他自己的宫殿(他打算建造一座新的、极其奢华的“金宫”(Domus Aurea),以及许多公共建筑中存放的无数战利品和艺术珍品,这么大的损失恐怕不是尼禄这位艺术家想看到的。他发动了对基督徒的大迫害(他怀疑是这些人放的火),把他们挂在火炬上烤死。他迅速规划了城市的重建,并要求改变城市布局,每家每户都要做好防火措施——可是,这又要花掉一大笔钱,而这笔钱当然是贵族和民众出。

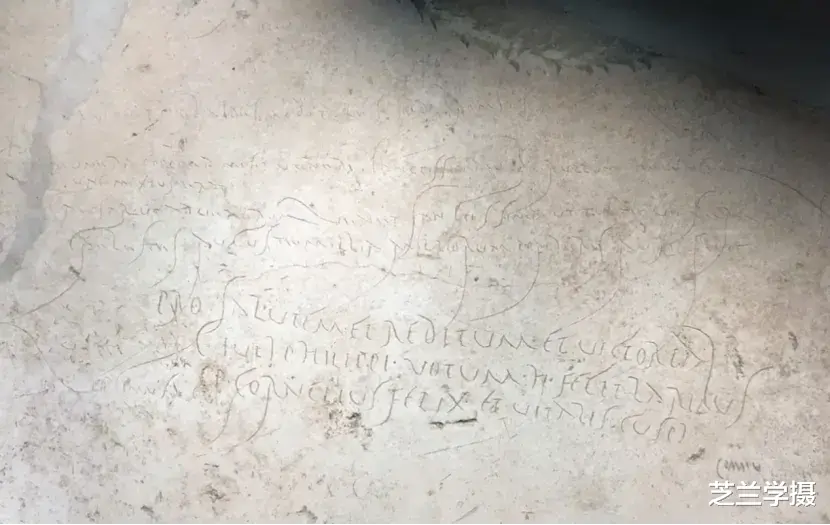

如果说朱里亚-克劳狄王朝是靠团结了贵族、人民和军队起家的话,它的末日暴君就已经得罪了贵族、人民、军队甚至海外行省精英(外国统治者可能不讨厌他),尼禄终于迎来了他的末日:公元68年,高卢、西班牙行省(这是驻扎重兵的两个元首行省)长官都起兵反对他,元老院宣布他为全民公敌(Hostis publicus),近卫军也抛弃了他,尼禄只能离城逃跑,最后走投无路自杀而死。他死后,元老院宣布对他实施“除忆之刑”(Damnatio memoriae),即抹去他存在的一切痕迹。但是,直到他死后多年,还有一些行省的老百姓提起他的名字,或自称为“尼禄”,在庞贝的遗址墙壁上也发现了许多“尼禄万岁”之类的涂鸦,就凭他修建的尼禄浴场(Thermae Neronianae),这位“人民的朋友”就不可能被遗忘。诗人充满怀念地写道:

“还有什么比尼禄更糟糕的呢?但还有什么比尼禄的浴场更好的呢?”(Quid Nerone peius?Quid thermis melius Neronianis?/What could be worse than Nero, but what could by better than Nero’s baths?)”

朱里亚-克劳狄王朝就随尼禄的灭亡结束了,这是个好坏参半的王朝,奥古斯都打下了帝国的根基,后世的暴君们却系统地残杀帝国贵族阶级的首脑人物,反而对禁卫军和罗马城的居民几乎俯首帖耳。皇帝们都是“朝不保夕之君”(Caliphs for an hour),他们在高度紧张中逐渐扭曲成了真正的魔鬼。公元69年,起兵诛杀尼禄的将军们开始自相残杀并各自称帝,这就是“四帝之年”——在没有稳定的皇位继承机制的元首制时代里,内战和混乱永远是定时炸弹,罗马也为此付出了惨重的代价。但是当元首制在两百年后走到尽头时,君主制(Dominatus)带来的代价可能更大——它将把帝国变成一所容纳数千万人的监狱。