“年夜饭,吃的是啥?” 这个问题看似简单,答案却五花八门。有人说是团圆,有人说是传统,也有人说是负担。一道看似简单的年夜饭,却蕴藏着复杂的文化密码,也引发着当代人越来越多的思考。从琳琅满目的菜肴到繁琐的餐桌礼仪,年夜饭早已超越了“吃”本身的意义,而成为了一种文化现象,一种情感的载体,甚至一种社会议题。

你有没有想过,为什么过年一定要吃鱼?为什么长辈总强调筷子不能插在米饭上?为什么有些菜不能上桌?这些看似繁琐的规矩,背后隐藏着怎样的文化内涵?有人觉得这些是老掉牙的迷信,食之无味,弃之可惜;有人则认为这是老祖宗的智慧,必须传承。两种观点的碰撞,也让年夜饭增添了一丝时代交锋的意味。

其实,追溯历史,年夜饭的演变与中国社会的发展变迁息息相关。在物资匮乏的年代,年夜饭是一年中难得的“打牙祭”的机会,象征着来年的丰衣足食。而如今,随着生活水平的提高,年夜饭的意义早已超越了物质层面,更注重精神层面的满足。从最初的果腹到如今的仪式,年夜饭承载了人们对美好生活的向往,也见证了时代的变迁。

那么,年夜饭的“规矩”究竟有哪些?它们又从何而来?让我们从最常见的“鱼”说起。鱼,谐音“余”,象征着“年年有余”,是年夜饭餐桌上必不可少的菜肴。吃鱼的讲究也很多,比如鱼头要对着长辈,以示尊敬;鱼身不能翻面,寓意着来年平稳顺遂;吃鱼时要留下一些,寓意着“连年有余”。这些约定俗成的规矩,体现了中国人对美好生活的期盼,也蕴含着尊老敬老的传统美德。

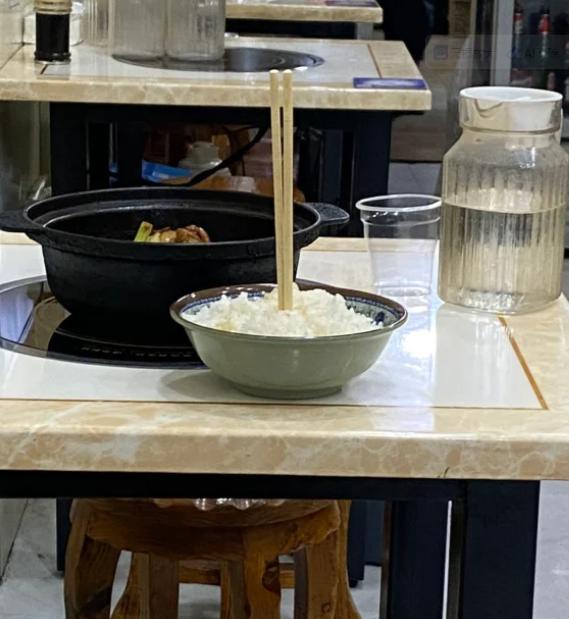

除了“鱼”,年夜饭的餐桌上还有许多其他的“讲究”。比如,菜肴的数量要双数,寓意着“好事成双”;不能说“要饭”,要说“添饭”,因为“要饭”被视为不吉利;筷子不能插在米饭上,因为这类似于祭祀的仪式;不能敲碗,因为这被视为乞讨的行为……这些规矩,看似繁琐,却体现了中国人对礼仪的重视,对和谐的追求。

然而,随着时代的发展,这些传统的规矩也面临着挑战。年轻一代对这些规矩的理解和接受程度有所下降,认为有些规矩过于繁琐,甚至有些迷信。例如,有人认为吃鱼不能翻身的说法毫无科学依据,只是老一辈人的迷信思想。也有人认为,在现代社会,物质条件已经极大丰富,年夜饭的意义不再局限于“吃”,更应该注重家人之间的沟通和交流。

这种代际之间的差异,也反映了社会文化的变迁。在传统文化与现代文明的碰撞中,年夜饭的意义也在不断地被重新定义。有人选择坚守传统,认为这是对文化的传承;有人选择灵活变通,认为应该根据时代的发展做出调整;也有人试图在传统与现代之间找到平衡点,既保留传统的精髓,又融入现代的元素。

那么,在现代社会,年夜饭究竟应该如何“吃”?这或许没有标准答案。每个家庭、每个人都有自己的理解和选择。有人选择在家烹饪,享受亲手制作年夜饭的乐趣;有人选择外出就餐,省去繁琐的准备工作;也有人选择“云过年”,通过视频连线与远方的亲人共度佳节。无论选择哪种方式,最重要的都是与家人团聚,共享天伦之乐。

此外,年夜饭也成为了一个重要的社交话题。在社交媒体上,人们纷纷晒出自己的年夜饭照片,分享自己的过年经历。这不仅促进了人与人之间的交流,也展现了中国丰富多彩的饮食文化。

从物质层面到精神层面,从家庭聚会到社会现象,年夜饭的意义早已超越了“吃”本身。它承载着人们对美好生活的向往,也体现了中华民族的传统文化。在未来,年夜饭的习俗还会继续演变,但其核心价值——阖家团圆、辞旧迎新——将永远传承下去。

在信息爆炸的时代,年夜饭也成为了一种文化输出的载体。通过各种媒体平台,年夜饭的文化内涵被传播到世界各地,让更多的人了解中国传统文化。例如,一些国外媒体会专门报道中国春节的习俗,其中年夜饭是重要的内容之一。这不仅提升了中国文化的国际影响力,也促进了不同文化之间的交流与融合。

与此同时,年夜饭也面临着一些新的挑战。例如,快节奏的生活方式让一些人无法与家人团聚过年,只能选择“云过年”。如何让“云过年”也能充满年味,成为一个新的课题。此外,食品安全、餐饮浪费等问题也需要引起重视。如何让年夜饭既美味又健康,既节俭又环保,需要全社会的共同努力。

总而言之,年夜饭不仅仅是一顿饭,更是一种文化的传承,一种情感的纽带,一种时代的印记。它连接着过去、现在和未来,也连接着家庭、社会和国家。从一条鱼到一桌菜,从一顿饭到一种文化,年夜饭的意义远比我们想象的更加丰富和深刻。在未来,我们也期待着年夜饭能够继续传承创新,在新的时代焕发出更加璀璨的光芒。