2025年的春天,本该是万物复苏的季节,娱乐圈却接连响起十二声丧钟。从60后到00后,横跨四代人的集体谢幕,在社交平台炸出无数"泪目"表情包。当我们为这些消逝的星光扼腕叹息时,是否想过这些悲剧背后藏着怎样的时代密码?

张立威抗癌失败的消息传开时,某医疗大数据平台显示,艺人群体恶性肿瘤发病率较普通人群高出38%。这位56岁喜剧演员的"光头爱国"直播,在抖音创下2.3亿次播放量,却鲜少有人注意到他病床日记里那句:"连续三年每天工作18小时,盒饭里永远有冷掉的炸鸡排。"

高亮的肝病离世揭开更残酷的真相。中国影视工作者协会2024年调查报告显示,78%的剧组人员存在肝功能异常,熬夜拍戏、酒精应酬、饮食不规律构成铁三角。他主演的《驻站》剧组公开通告显示,拍摄期间平均每天工作14.6小时,最长连续工作32小时——这串数字在业内竟被称为"常规操作"。

00后金赛纶的自杀事件,让韩国演艺协会紧急启动"心理健康红色预警"。她的遗物中发现17种抗抑郁药物,与经纪公司合约里"全年无休"的条款形成刺眼对照。当我们刷着"姐姐走好"的弹幕时,是否意识到那些光鲜舞台背后,藏着多少被资本齿轮碾碎的灵魂?

大S的死亡证明显示"流感转重症肺炎",这个医学名词背后是更复杂的生态链。她的社交媒体最后定位显示,离婚风波后半年内辗转9个城市参加23场直播带货。某MCN机构内部文件曝光"明星KPI考核表",其中"月均直播时长120小时"的指标,让不少网友惊呼"这是要人命"。

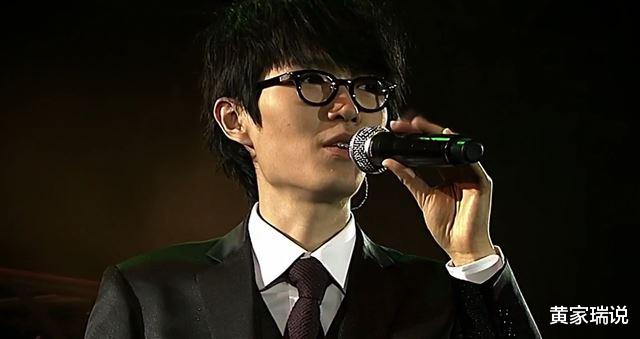

方大同的素食养生争议,意外揭开音乐产业的隐秘角落。他的工作室账本显示,最后五年为维持创作投入,接拍了37支商业广告,与音乐理想背道而驰。在网易云音乐的悼念专题里,有乐迷留言:"我们总说要纯粹,却用流量把纯粹逼进死角。"

更令人心惊的是诗琳的死亡时间线。这个20岁少女的行程表显示,去世前30天辗转8个城市完成16场演出,期间三次因高烧就诊却坚持登台。央视春晚后台监控录像里,她吞止痛片的画面被配上"敬业"的赞美词——这种扭曲的颂扬文化,是否正在制造更多悲剧?

在这场集体悼念中,日本演艺界的"健康守护人"制度引发热议。该制度要求剧组必须配备专业营养师和心理辅导师,违规者将面临行业禁入处罚。数据显示,实施该制度后,日本艺人平均寿命较十年前提升4.2岁。

国内已有先锋者在行动。横店影视城2025年试行的"阳光拍摄公约",明确规定每日工作不超过12小时,强制午休2小时。某顶流小生因此推掉三部戏约损失上亿,却在微博发声:"我想活着看到自己演的电影拿奖。"这条动态获得327万点赞,暗示着行业变革的民意基础。

技术革新也在改写规则。爱奇艺推出的"AI艺人健康监测系统",通过智能手环实时追踪200多项生理指标,在《追光吧!哥哥》第二季中,成功预警3起潜在健康危机。当算法开始关心人类心跳,或许正是行业觉醒的契机。

金赛纶去世后,某粉丝站发起"给爱豆写体检报告"活动,收集到17万封建议信。有中学生写道:"比起新剧预告,更想看到你体检合格单。"这种话语权的翻转,正在重塑粉丝经济逻辑。

在B站悼念方大同的专题页面,"生前最后直播"的弹幕画风突变。从过去的"哥哥好帅"变成"快去睡觉"的集体催促,这种转变或许比任何行业规范都更具力量。当观众开始用健康指标替代数据打榜,才是对偶像真正的珍视。

某心理机构联合微博开展的"给明星发休假条"活动中,超过300万网友为自家偶像申请"强制假期"。这种全民参与的生命守护行动,正在构建新的娱乐伦理——毕竟,活着的艺术家才能创造永恒的艺术。

这些陨落的星辰,像一面棱镜折射出整个时代的病灶。当我们为徐熙媛的骨灰安置问题争吵时,是否该思考如何让活着的人活得更有尊严?在短视频平台,"生命倒计时"特效突然爆红,无数网友给自己加上"剩余天数"标签——这或许是个残酷的提醒:在追逐流量的赛道上,每个人都是易碎品。

某院线正在筹备的电影《最后一场戏》,讲述艺人在生命终点坚持完成表演的故事。制片人接受采访时说:"这不是歌颂牺牲,而是追问代价。"或许,当我们学会在掌声中听见心跳,在收视率里看见生命刻度,才能真正避免下一个集体悼念日的到来。

此刻窗外春意渐浓,建议你放下手机做个深呼吸。追星本质上是对美好的向往,而活着,才是所有美好的前提。下次为偶像打call时,不妨加上一句:"请按时吃饭,好好睡觉。"这或许比千万转发更能温暖那些在名利场跋涉的灵魂。