“奶奶,不要再管了!

”13岁的小欣气呼呼地对奶奶喊了一句,转头就跑进自己的房间。

奶奶站在客厅里,手里还拿着刚放下的《作文大全》。

她只是想让小欣稍微努力点,多看点课外书,却没想到换来这样的态度。

一旁的妈妈皱了皱眉头,没有多说什么,但奶奶显然有些失落。

小时候,小欣最爱听奶奶讲故事。

那个坐在椅子上说“你知道为什么天上有流星吗”的小女孩,如今却觉得奶奶“太啰嗦”。

吃饭时,奶奶的话也少了,小欣更多时间玩手机或和同学聊天。

这样的变化,让奶奶不解,也让父母有些无奈。

这是小欣更叛逆了,还是奶奶真的“跟不上时代”?

似乎在很多家庭中,这样的场景并不少见。

小时候最亲的奶奶,为何成了孩子成长路上的“局外人”?

奶奶委屈,孩子疏远,背后的原因其实并不简单。

小时候,孩子和奶奶的关系特别密切。

心理学家约翰·鲍尔比用“依恋关系”解释孩子的情感依赖:年幼的孩子需要一个能提供安全和支持感的角色。

奶奶通常是那个能无条件陪着他们一起吃饭、讲故事、哄睡觉的人。

从小建立起来的亲密关系,自然让孩子离不开这种熟悉的陪伴。

可当孩子慢慢长大,在学校里接触更多同龄人,这种依恋就会悄然转移。

心理学研究表明,进入学龄后,孩子更多追求同伴的认同,而不是长辈的呵护。

他们会更看重“朋友觉得我怎么样”,而不是“奶奶希望我做什么”。

奶奶的角色逐渐被父母和朋友取代,其实是孩子必经的成长阶段。

但这并不意味着孩子不再需要奶奶,只是表达爱的方式发生了变化。

小时候缠着奶奶到处玩,是一种直接的爱;长大后,这份爱可能需要通过更理性、更具距离感的方式体现,比如帮奶奶拿东西、和奶奶简单聊几句。

“奶奶总是讲她小时候怎么吃糠咽菜的事,听烦了!

”这是综艺节目《少年说》中,一个13岁男孩的吐槽。

虽然他的话引发现场观众笑声不断,但他奶奶的表情却有些复杂。

事实上,代际之间的“兴趣差异”是孩子逐渐疏远奶奶的常见原因。

孩子看的是动画片、玩的是电子游戏,而奶奶聊的却是种田、过去的老规矩。

一方讲未来,另一方谈过去,对不上频道,关系自然渐渐生出隔阂。

孩子喜欢新东西,而老一辈的观念总显得有点固执。

在日常生活中,奶奶可能会更强调“认真学习”“按规矩吃饭”,而孩子恰恰在成长过程中更追求个性自由。

这种矛盾让许多孩子觉得奶奶“不懂自己”,对沟通逐渐失去兴趣。

不过,这种“代沟”并非无法弥合。

如果奶奶能主动了解孩子的兴趣,甚至尝试学习一些新事物,比如陪孩子玩拼图、种花,这种关系其实还有改善的空间。

要缩短孩子与奶奶之间的情感距离,家庭成员,特别是父母,其实可以发挥很大的作用。

一方面,父母可以鼓励孩子主动和奶奶交流,分享生活中的趣事。

比如吃饭时问孩子:“学校里有什么好玩的事,要不要和奶奶说说?

”而不是仅仅关注学业得失。

让孩子感受到和奶奶交流压力小,他们的互动就会更加自然。

另一方面,奶奶也需要调整自己的教育方式。

心理学家阿尔弗雷德·阿德勒指出,平等和尊重是家庭关系的基础。

如果孩子的独立需求没有被尊重,比如奶奶总要求孩子“必须听话”,这种要求可能只会让孩子更想逃离。

因此,奶奶可以尝试不再过多干涉孩子的生活,而是给他们更多自由选择的空间。

祖孙之间还可以一起寻找新的相处方式。

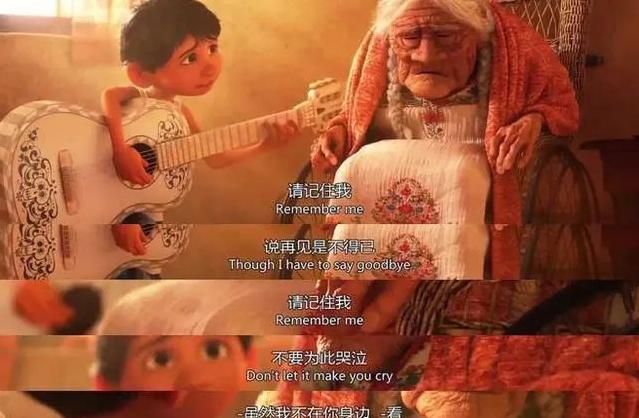

例如,做一些双方面都感兴趣的事,比如画画、种植物、看电影等。

不必局限于传统的“长者教养”模式,而是建立真正的共同兴趣点,从而增加互动。

当孩子逐渐长大,他们通过新的方式感受世界、建立关系。

这个过程中,情感表达难免出现变化。

曾经粘着奶奶不放的小手,变成了只偶尔伸出的帮助之手;曾经一刻不离的亲密,变成了温和而克制的相处。

这并不意味着情感变淡了。

相反,这是一种更加成熟的爱。

孩子可能不再每天跟着奶奶转,但当家里有需要,他们的投入是真心的。

爱,变得更深沉,也更有力量。

对奶奶来说,学会“放手”并不是疏远孩子,而是尊重他们成长的步伐。

对孩子来说,理解奶奶那些“老旧”的做法背后,是无声的关心,这也许是成年后的一次真心领悟。

在家庭关系中,我们需要适应变化,而不是抗拒它。

奶奶和孩子本就是以不同规则生长的两棵树,但树影交汇的地方,依然是温暖的家。