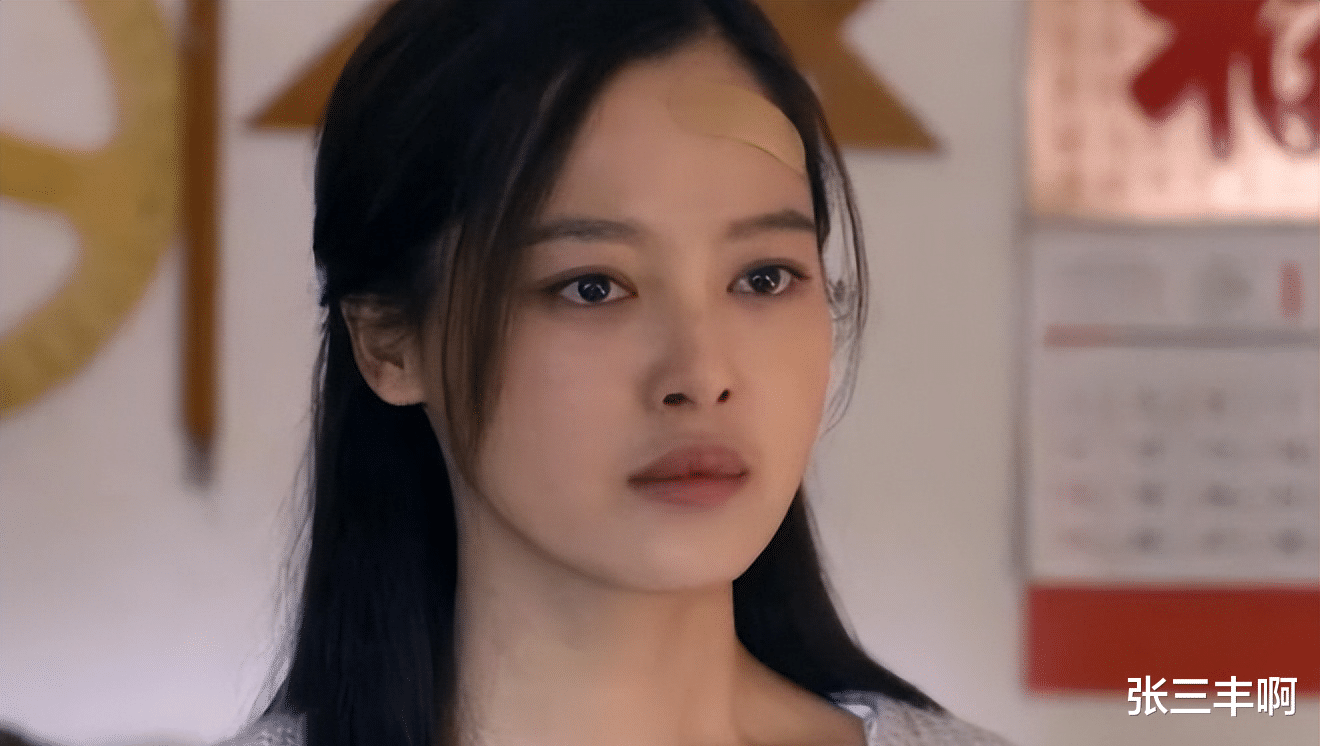

2005年的广州街头,19岁的辛芷蕾攥着礼仪活动的劳务结算单,在珠江边的晚风里数着钞票。这笔钱即将变成父亲的康复治疗费、弟弟的补习班费用、妹妹的新校服。没人知道,这个在礼仪活动中被甄子丹发掘的东北姑娘,正站在改变命运的十字路口——就像短视频时代突然爆红的素人,机遇与压力同时砸在肩头。

当代心理学研究显示,人类面对逆境的应对能力(AQ,逆境商数)正在成为比智商、情商更重要的成功要素。辛芷蕾的故事,恰似一部鲜活的"逆商教科书"。美国心理学会2023年的调查报告指出,Z世代年轻人平均每天遭遇7.3次挫折,而辛芷蕾在人生前三十年经历的打击密度,可能是这个数字的百倍。

在鹤岗老工业区的筒子楼里,少年辛芷蕾的"游戏关卡"早已开启。父亲月薪800元的煤矿工作,母亲在菜市场摆摊的收入,要支撑五口之家的生活。这种生存压力放在今天,相当于北京四口之家靠6000元月收入维持——根据国家统计局2024年数据,这样的收入水平在超一线城市仅够覆盖基本生存需求。

大学时期的兼职经历,塑造了她独特的"生存智慧"。每天四份工的时间管理,堪比硅谷精英推崇的"时间块工作法"。神经科学最新研究发现,持续高压环境会重塑大脑前额叶皮层,这种改变使人在资源匮乏时能更高效决策。这或许解释了为何她在接到父亲病危电话时,能冷静完成工作交接才赶往医院——这种近乎残酷的理性,是逆境馈赠的特别礼物。

演艺圈的冷板凳时期,她展现出惊人的"挫折转化力"。在中戏进修时,她把每个龙套角色当作"演技实验室"。这种刻意练习模式,与佛罗里达州立大学提出的"一万小时定律"不谋而合。不同的是,她的练习场域是真实的生存战场——每个NG镜头都可能意味着失去交房租的钱,每次试镜失败都直接关联着家人的医疗费。

2012年《长江图》的票房失利,对辛芷蕾而言不只是事业挫折。当剧组庆功宴的香槟泡沫消散,她需要面对的是父亲化疗费用的缺口。这种现实与理想的撕扯,在当代年轻人中引发强烈共鸣——就像名校毕业生在互联网大厂裁员潮中挣扎,光鲜履历背后是沉重的助学贷款。

未能给父亲买电脑的遗憾,成为她性格的转折点。心理学中的"未完成事件"理论认为,这种创伤会转化为两种极端:或陷入永久性自责,或爆发超常行动力。辛芷蕾显然属于后者。她在《演员的诞生》中那段震撼观众的即兴表演,被中戏教授评价为"用生命经验点燃的演技",这种特质在科班演员中极为罕见。

亲人接连离世的至暗时刻,反而淬炼出她的"反脆弱性"。纳西姆·塔勒布在《反脆弱》中提出的概念,在她身上得到完美印证——越是剧烈的波动,越能激发成长潜能。拍摄《如懿传》期间,她把金玉妍的野心勃勃演绎得入木三分,制片人后来透露:"那种带着痛感的爆发力,只有真正经历过失去的人才能掌握。"

在抖音#逆袭话题下380亿次播放中,辛芷蕾的故事提供了差异化的启示。不同于常见的"爽文"叙事,她的成功充满滞涩感:28岁才迎来首个电影女主,35岁才跻身一线。这种"慢成功"模式,恰好契合了哈佛商学院最新提出的"韧性增长曲线"理论——在VUCA时代(不稳定、不确定、复杂、模糊),持续的小幅进步比爆发式增长更具可持续性。

她的选择暗合"第二曲线"创新理论。当服装设计梦碎,她能在演艺领域开辟新赛道;当演员道路受阻,又通过综艺展现多面性。这种跨界能力,正是领英《2024人才趋势报告》强调的核心竞争力。更具启示性的是,她把所有人生经历转化为表演素材,这种"经验资本化"思维,值得每个在职业转型期焦虑的年轻人借鉴。

在"躺平"与"内卷"的争论中,辛芷蕾给出了第三种答案。她没有名校光环加持,没有资本力捧,却靠着"把每个危机都变成踏脚石"的智慧走出困境。这种生存哲学,与日本经营之圣稻盛和夫提出的"苦难方程"异曲同工:人生成就=能力×努力×苦难承受系数。

结语:在不确定时代寻找确定性站在金鸡奖领奖台上的辛芷蕾,让人想起《肖申克的救赎》里穿越污水管道的安迪。每个时代都有自己的困境叙事,从下岗潮到疫情冲击,从房价焦虑到AI替代危机。她的故事告诉我们:真正的逆商不是盲目乐观,而是像程序员修复BUG那样,把人生拆解成可操作的代码段。

当我们在直播间看着"一夜爆红"的网红时,或许该记住这个东北姑娘的"慢镜头逆袭"。那些在城中村熬夜改方案的年轻人,在ICU外写代码的程序员,在直播间反复练习话术的主播——每个与命运博弈的个体,都在书写着这个时代的逆商教科书。正如辛芷蕾在采访中所说:"生活给的考题永远超纲,但答题技巧永远相通:把眼泪变成汗水,把伤痕刻成勋章。"

此刻刷着这篇文章的你,是否也在某个困境中寻找突破口?欢迎在评论区分享你的"逆商时刻"。也许下个转角,你的故事就会成为别人穿越黑暗的火把。毕竟在这个充满不确定性的世界,我们唯一能确定的,就是自己面对风暴时的姿态。