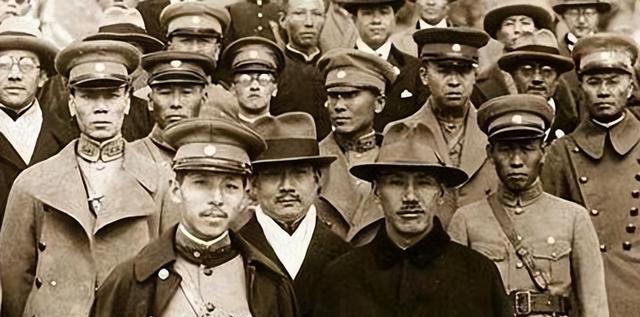

【少帅兴衰】

张学良的人生经历,简直就是一部民国时期的传奇大戏。从一个东北大军阀的儿子,一步步爬到称霸一方的地位,最后却沦为被长期软禁的政治犯,他的命运轨迹正好折射出那个动荡不安的时代。他这一生,可以说是民国风云变幻的缩影,每一步都踩在历史的节骨眼上。从年少得志到晚年失意,张学良的故事完整地展现了一个人在大时代洪流中的浮沉起落。

1928年6月4日,张作霖在皇姑屯被日军炸毁铁路,遭到暗杀。这位人称"东北王"的军阀,身受重伤返回沈阳,最终未能挺过当晚。年仅27岁的张学良,不得不从奢靡的公子哥生活中惊醒,仓促接手父亲留下的权力重担。

这位年轻将领,虽不及其父的军事天赋,却依托张家在东北长期积累的势力网络,成功统御了这支规模可观的军队。他巧妙地运用家族在当地的影响力,逐步巩固了对军权的控制。尽管缺乏实战经验,但凭借深厚的人脉关系和资源基础,他依然稳坐指挥之位。这种以家族根基为依托的掌权方式,在当时的东北地区颇具代表性。

1928年末,张学良果断决定改旗易帜,在奉天城头悬挂起青天白日满地红旗。这一举动不仅为他赢得了"统一功臣"的称号,也获得了蒋介石的信任。随后,在中原大战期间,他率领东北军南下,协助蒋介石击败了阎锡山和冯玉祥的反蒋联军,从而进一步巩固了他在国民政府中的地位。

在张学良权力鼎盛时期,他的影响力覆盖了中国北方大部分地区。除了牢牢掌控着资源丰富的东北三省外,他的势力还扩展到了山西、河北、察哈尔、绥远四个省份,以及北平、天津、青岛等关键城市。身为中华民国陆海空军副司令,他与蒋介石结拜为兄弟,在国民政府中稳坐第二把交椅。在他管辖的区域内,他拥有极大的自主权,俨然是一个没有正式加冕的地方霸主。

1931年,日本发动了“九一八事变”,面对日军的强势进攻,张学良按照蒋介石的命令选择了不抵抗,并主动从东北撤军。这一决策虽然基于“先稳定内部再应对外敌”的战略思路,却导致他在民众眼中的地位从“统一英雄”迅速下滑,被贴上了“不抵抗将军”的标签。失去了东北根据地的东北军,在接下来的几年里被迫转移到西北地区,重新组织力量。

【命运转折】

1936年冬,西安的空气中弥漫着紧张的气息。12月12日,这一天注定被历史铭记,张学良和杨虎城在西安发动了一场轰动全国的“兵谏”。他们的主要目标正是前来视察的国民政府最高领导人蒋介石。

张学良和杨虎城之所以发动事变,主要是因为他们反对国民党的“先内后外”策略。那时候,日本侵略者步步紧逼,可国民政府却把重点放在了打击共产党上,这让张、杨二人觉得非常不妥。

作为一位被迫离开家乡的东北军领导人,张学良对当时的政策有着明显的反感。在他看来,中国要想摆脱危机,唯一的出路就是团结一致,共同抵抗日本的侵略。他坚信,只有全国上下齐心协力,才能真正拯救处于危难中的中华民族。张学良的这种想法,反映了他对国家命运的深切担忧和对抗日救亡的坚定信念。他认为,分裂和内斗只会让国家更加脆弱,只有团结一致,才能让中国重新站起来。这种观点,也体现了张学良作为一位军事领袖的责任感和对民族未来的深刻思考。

在蒋介石被扣押的十余天内,西安内外形势异常严峻。南京政府迅速集结了大量军队,计划对西安采取军事行动;与此同时,张学良也积极与多方进行协商。在周恩来等中共代表的调解下,事态逐渐向和平解决的方向推进。经过各方努力,最终达成了停止内战、共同抗日的协议。

西安事变的和平落幕看似圆满,实则暗藏变数。张学良为了表明自己的诚意,主动提出陪同蒋介石返回南京。临行前,他签署了一份重要文件,把东北军的领导权移交给了于学忠,同时命令部队接受杨虎城的指挥。这一看似稳妥的部署,却成为改变张学良命运的关键节点。他原本希望通过这一举动展现诚意,却未曾料到这将彻底改变他的人生轨迹。这个决定不仅影响了他个人的命运,也对后续的局势发展产生了深远影响。张学良的这一步棋,看似深思熟虑,实则让他付出了沉重的代价。

当飞机在南京着陆时,张学良的人生轨迹瞬间发生了转折。他本打算通过这次护送行动表达自己的诚意,为联合抗日打下基础。然而,现实与他的期望背道而驰,刚抵达南京,他就被迅速控制起来。这一结果尽管让不少人感到意外,但结合当时的政治环境,却又显得合情合理。

对蒋介石而言,这种做法可谓一举两得。首先,他选择将张学良软禁而非严厉惩处,展现了一定的政治宽大;其次,此举有效杜绝了类似"兵谏"事件重演的可能性。然而,对于张学良本人来说,这却意味着命运的急转直下,他由此开始了超过五十年的监禁生活。

【军心涣散】

在那个混乱的时期,张学良和东北军的前途似乎被历史的大潮推向了一个无法回头的境地。随着张学良被限制自由和东三省的政治格局重新洗牌,曾经紧密团结的东北军内部开始出现严重的分裂。

年轻一代的骨干成员对老一辈将领的所作所为感到极度不满,认为他们在紧要关头背叛了张学良,导致东北军陷入更深的困境。这种长期积压的怨气突然爆发,使整个局面变得更加难以控制。

67军军长王以哲的住所爆发了最严重的对抗。作为东北军里德高望重的将领,王以哲原本是张学良的忠实拥护者。但时局转变后,他决定与几位资深将领联手。这一决策最终导致了他的悲剧结局。

孙铭九、应德田和苗剑秋等年轻军官坚信,张学良的遭遇和东北军的困境,都是某些人背叛的结果。这种强烈的愤怒促使他们采取极端行动,直接冲进了王以哲的家中,意图亲自解决这一问题。

这个消息像地震一样震动了整个军队。67军的将士们在前线得知后,心中充满了愤怒和悲伤。许多军官立刻决定前往西安,他们决心为王以哲讨回公道,让那些叛徒受到应有的惩罚。

67军的士兵们虽然满腔怒火,但他们明白,在即将到来的激烈对抗中,单纯的报复并不能真正化解危机。此时的杨虎城已认清现实,知道局势已无法扭转,他只能接受中央军的强势压迫,被迫做出让步。

在中央军的强力干预下,东北军各部迅速进行了重新部署,整体布局发生了显著变化。51军首先被调往安徽,随后又转至江苏驻防;53军则被派往河北执行任务;57军和骑兵军继续留守陕西;67军同样被调往安徽,而105师则被重新安排到河南。这一系列调动不仅打乱了东北军原有的指挥体系,也对部队士气造成了严重打击。

当前,东北军内部缺乏一位具有足够影响力的统帅来整合这些分散的部队。多数官兵已不再视自己为张学良的嫡系,转而承认自己是蒋介石的部属。

军队的效忠对象早已不是当初的东北军,随着时局变迁和政治格局的演变,这种忠诚关系已彻底改变。在动荡不安的环境下,没有人愿意冒着生命危险去帮助张学良。这位昔日的东北霸主,如今已陷入孤立无援的境地。

张学良和东北军的结局,在那个充满阴谋与暴力的年代似乎已经注定。一系列看似随机的选择背后,其实是历史发展的必然趋势。曾经的荣耀在短短一夜之间化为乌有,局面变得不可逆转。