《十八路诸侯》第32期

大将军何进进宫被宦官们抓住,在汉灵帝去世的嘉德殿前被杀。也算是有缘,汉灵帝一手提拔的他,汉灵帝去世不久,他就在驾崩的大殿前追随而去了。

可杀了何进,接下来该怎么办?宦官们惯用的手法自然是下诏书,反正所有的诏书都是从他们手中发出的。宦官是古代皇权运转离不开的一环。如今太后、皇帝都在他们手中,和以往一样,如果大家还承认皇权,他们发出的诏书如果管用,那么最后得胜的依然是他们。汉灵帝刚刚即位时,宦官们利用的正是诏书的威力,消灭可外戚窦家一样。在宦官眼中,这一次不过是再重演一下平息外戚的故事罢了。

图1、发诏书是宦官们的看家法宝(《董卓进京》)

于是宦官们马上拟好诏书,要传旨下去,任命前太尉樊陵为司隶校尉,任命少府许相为河南尹。看这两个任命,和之前何进的任命一模一样,当时何进任命了袁绍为司隶校尉,王允为河南尹。

如此关键时刻,两次更改司隶校尉、河南尹的任命,足可见这两个官职的重要。我们先简单介绍一下这两个官职。河南尹相对好理解,相当于京城洛阳的市长,首都最高行政长官,重要性可想而知。可司隶校尉呢?这个看着像军队官职的职位,其实是行政官员,设置于西汉汉武帝时,刚开始是有兵权的,因太子巫蛊之狱被罢免军权之后,逐渐变成了京城的监察官,可以弹劾京城的任何官员。东汉时,司隶校尉的职权较西汉权利更大,朝会时和尚书令、御史中丞有专席,并称“三独坐”。司隶校尉同时又成了京城洛阳所在的司隶州的最高长官,有了兵权,在东汉末年历次宦官外戚政权中都有决定性的作用。

正是因为这两个位置至关重要,张让他们下的第一道圣旨,就是更换何进的亲信袁绍、王允,而换成自己信任的樊陵、许相。官的大小在这个时候不重要,重要的是他有可以掌控局势的权力。

可宦官们此时却遇到了一个难题——圣旨传达不下去。负责起草圣旨正式稿的尚书看到圣旨的底稿,马上起了疑心,就反问传圣旨的宦官道:“要发诏书,需要请大将军何进来一起来议事。”负责执行的宦官可能也是平时猖狂惯了,也或许把事情想的太简单,以为大局已定,根本不知道自己真实的处境多么危险,把何进的头扔在地上,然后和那个顶嘴的尚书说:“何进谋反,已经被杀了。”就这么简单一句话,他们把决定他们命运的信息传递给了宫外一直候着的何进的卫队。

图2、被扔出的何进人头(《董卓进京》)

何进主局以后,政治敏感性、大局观、决断能力等确实不行,但平时对部下很不错的。何进手下的将领们,听说何进被杀,就带兵要进宫中去说理。想一想,假如张让能压住何进被杀的消息,等都安插上自己人稳住局面,之后的局势还真不好说?可没有如果。

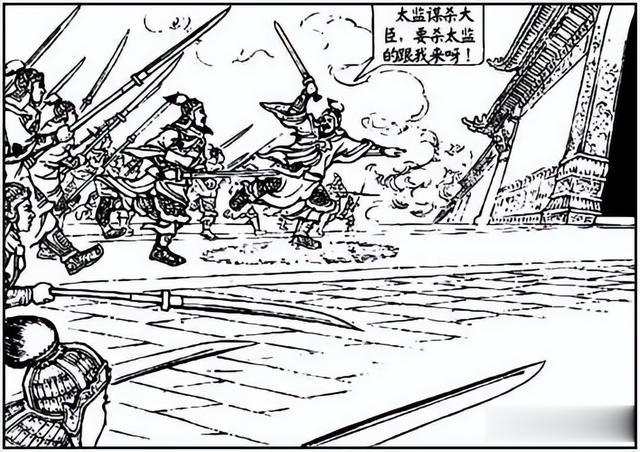

何进的部下带兵一到宫门口,发现宫门关了,而且有一群拿着兵器的宦官在把守。宦官们这时,不通过有最高权力的何太后想办法,却想用武力和外边受过训练的军队对抗,也是自寻死路。

虎贲中郎将袁绍的弟弟袁术就和何进的部将一起进攻宫门,趁着天黑,他们把洛阳皇宫南宫的青琐门烧了。袁家的这俩兄弟,确实都不是好惹的主,深谙朝堂斗争之道,知道这个时候没有退路,只能搏一把,往前走,所以什么要命来什么——进攻皇宫,烧宫门。做这样的事情,无论如和何都是在谋反了。好在现在没有真正能掌权的当政者,不然袁家被灭族都不冤。虽然这时候,他们有一个好的借口,替大将军何进报仇,要逼宦官张让他们出来投降。可皇宫里真正的主人是谁?是皇太后、是皇帝。

图3、带头围攻皇宫的袁术(董卓进京)

以张让为首的宦官们没想到这些人竟然如此大胆,公然进攻皇宫。看来真的是反了,连忙去禀告何太后。对何太后说,大将军何进的军队造反了,焚烧宫殿,正在进攻尚书门。何太后听完之后,自然慌得要命。这时候的张让也顾不得那么多了,带上太后、皇帝和刚被封为陈留王的刘协,以及宫内的官员一起逃到北宫。不知道为啥刘协这时候会在皇宫里,可能是因为何太后怕人以刘协为借口闹事,留在身边好监控。

历史深处,让我们一起回到历史进程中,以现代视角去解读那些曾经发生过的、一直影响到今天的事与人,欢迎关注!

《十八路诸侯》,名字取自于三国演义里讨伐董卓的“十八路诸侯”。不过我们要介绍的十八路诸侯,不是以袁绍为首讨伐董卓军团里带头的十八个人,而是因为刘焉设立州牧这个建议被汉灵帝采纳后,后来割据一方、那些货正价实的诸侯,当然围绕这些货正价实的“十八路诸侯“有着异常精彩纷呈、远远比演义更精彩的故事。

《十八路诸侯》跳出传统儒家伦理,依照真实史料,结合最新历史研究成果,去重新解读我们最熟悉的三国历史。《十八路诸侯》以现代人的历史视角,从真实人性出发,以真实的情感,去看一看历史转折点上,那些我们熟悉的三国人物们是如何在历史浪潮里翻滚、逐浪。