最近,郑州一家汽车公司的行为激起了公众的强烈不满。

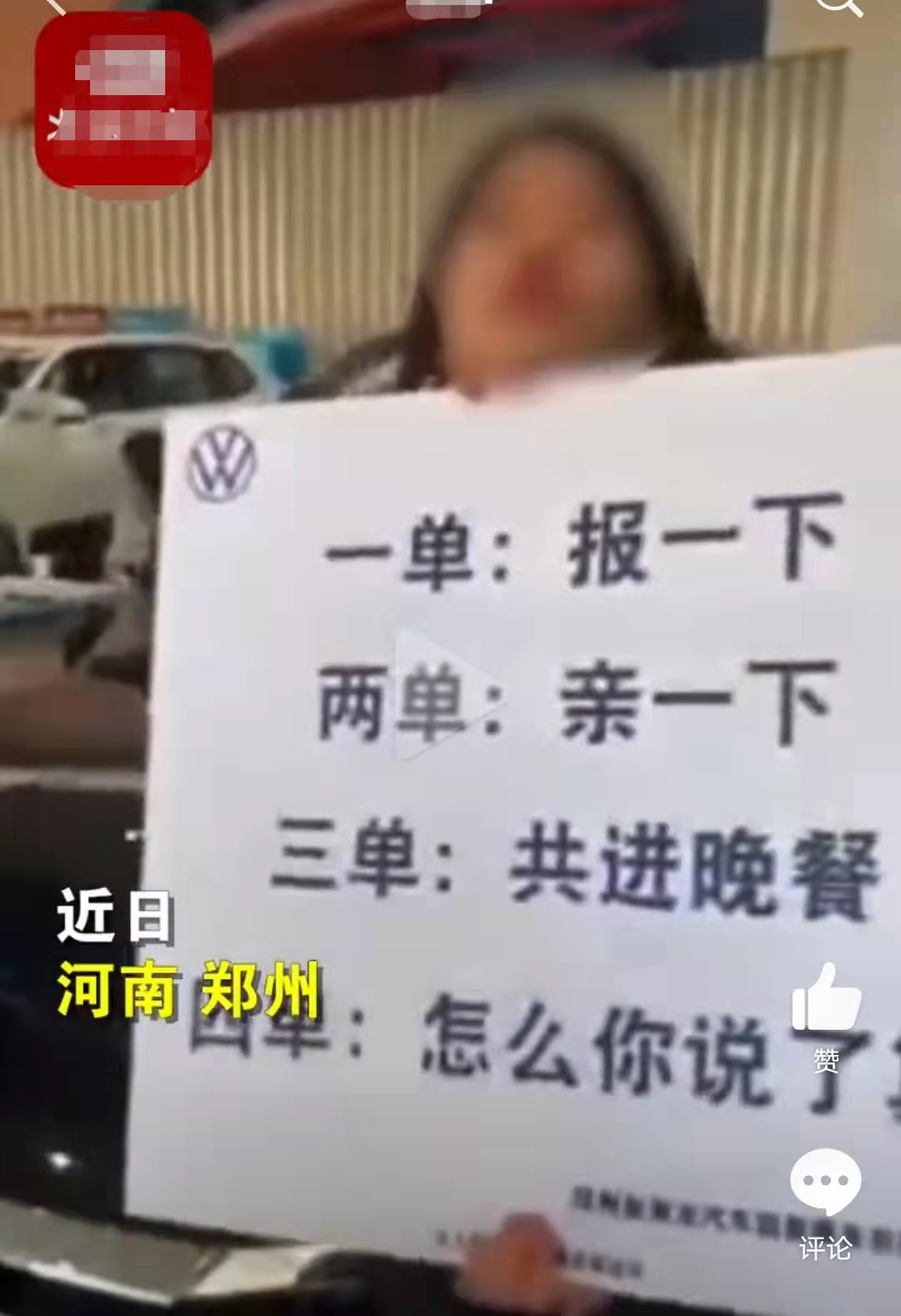

一位身着黑色制服的女性站在一辆汽车旁边,手中高举着一块广告牌。

广告牌上醒目地展示着几行字:

四单,就可以让你“为所欲为”。

这是一家位于郑州的汽车经销公司的市场推广活动。

为了提升广告的可信度,他们还特意发布了聊天记录,在各大社交平台上广泛宣传。

底是在销售汽车还是在卖人呢?

如果视频内容属实,那不仅仅是低俗的市场营销,简直就是公然提供特殊服务。

显然,这种毫无羞耻的销售行为激怒了网友,引发了全网的强烈谴责:

很快,愤怒的网友开始向郑州市场监督管理局进行举报。

管理局在确认了视频内容之后,进行了调查。

最后认定该汽车公司的行为,属于低俗营销行为。

但其实,这样毁人三观的营销方式已经不是什么新鲜事了。

之前有新闻曾报道过,一名4S店的销售经理,为了自己的销售业绩,发布朋友圈收集的女性自拍照,并配文:

“6月找我买车,陪你睡一晚。”

在去年三月份,陕西西安某楼盘进行了开盘产品鉴赏会。在鉴赏会上,开发商特意邀请了两位女模特来展示不同户型。

令人目瞪口呆的是,这两位女模特穿着非常暴露,背部完全裸露,而且在背部还画有户型图案,形成一幅独特的景象。

两个裸背上,分别标注了两种不同的户型:27.00㎡和A3[43.89]㎡。

那些盯着模特的后背,指指点点的人,有多少是真正在探讨户型的呢?

在这次营销活动中,模特被强制与户型产生某种关联,为客户呈现一场不同寻常的"视觉盛宴",以刺激购买欲望。

营销者真是精心策划,他们认为只要能达到产品宣传的目的,女性就可以随意被利用为工具。

从"潜规则卖车"到"裸背户型",女性在营销市场上渐渐成为了另一种意义上的"商品"。

更令人担忧的是,在某些低俗的营销手法中,女性不仅被视为"商品",还被迫与"性"直接联系在一起。

绝味鸭脖曾在其天猫旗舰店推出一款宣传海报:

海报中的女孩故意摆出极其不雅的姿势,腿部敞开,甚至还带着镣铐。

海报文案更是赤裸而直接地写道:

“鲜嫩多汁,想要吗?”

好好的鸭脖子,要通过性暗示的方式来宣传,镣铐又是哪门子的鸭脖文化。

这不是广告创意,而是一场赤裸裸的色情营销。

生活中,我们遇见了太多类似的低俗营销。

这些低俗营销为了达到宣传目的,都把目光瞄准了女性。

为何会出现这种情况呢?

这些低俗的软色情营销将女性物化为迎合男性需求的商品。根本原因在于营销者缺乏对女性的尊重,将下流误以为是风流,将恶俗当作有趣。

在信息过载的时代,消费者的需求多样化。

有些人喜欢高雅,而其他人则喜欢通俗。

确实,要让广告引起消费者的关注并激发购买欲望,需要一些巧妙和个性化的策略。

然而,需要明确的是,通俗并不等同于低俗。许多商家陷入了"低俗"的怪圈中,无法自拔,从而创造出一系列低俗的营销作品。

此外,以女性为噱头的色情营销往往是获取关注的一种捷径。

除了女性本身的价值之外,作为女性的天然"优势"也起到了重要作用。

这种"优势"满足了男性对于窥探女性的欲望,从而有效地增加了商品的"额外价值"。

因此,在男性用户较多的行业中,女性或女性形象经常被用于营销活动。

在某些男性眼中,女性代表着一种性幻想,通过凝视女性或提供性暗示,可以满足他们的心理需求。

很多时候,这种现象是由生理上的驱动引起的。

当女性的身材、外貌甚至性别和形象可以为产品带来附加价值时,她们就会被视为商品,在营销过程中不断被利用。

即使你不愿意,资本也会竭尽所能地迫使你"同意"。

最终,那些受到控制的女性不得不配合进行一系列低俗营销,甚至有时会牺牲自己。

她们以一种"媚男"的姿态来迎合男性,满足某些人的需求。

然而,如果让这种情况继续蔓延下去,女性真正的社会价值将逐渐被这些恶意营销所掩盖,她们将沦为任人物化的商品。

与此同时,男性的形象也会受到负面影响。

因为这种恶俗营销实际上在无形中塑造了男性"沉迷女色"的形象。

如今,社会普遍存在对不同性别的偏见和刻板定位。

网络上随处可见性别对立的言论。

实际上,像低俗营销这样将女性物化的思维方式已经无处不在。

其中,最典型的例子就是流行的后宫剧。

令人费解的是,这种物化女性的电视剧,女性群体却热衷于观看,这确实有些奇怪。

后宫剧无非就是一堆女人争夺男人的宠爱,女性之间争抢男性的情节屡见不鲜。这种情节体现了封建主义思想的典型特征,它将女性物化,以求得男性的宠爱。然而,这种思想与现代社会主义新思想格格不入。

令人讽刺的是,许多女性却对争宠等情节津津乐道,显示出她们对于争夺男性宠爱的兴趣,这正好证明了一部分女性内心深处对于自身物化存在强烈的思想。

物化女性的思想往往源自女性自身,这反映了她们内心深处的缺乏独立性,以及对他人的依赖,这种思想在许多女性中根深蒂固。

这种思想会被很多人利用。

此外,我要强调的是,不仅女性明显受到物化,整个社会的各个阶层,包括男性在内,都在快速地被物化。

当社会不再以见识、品质和责任担当等美好品质来评价一个人,而习惯用金钱或身体来评价时,很难避免被物化的命运。

因此,我们应该思考如何在这个浮躁的社会中,努力保持独立思考和积极向上的态度。

生活并不容易,男性和女性都一样不易,不要将某个群体贴上标签,这样做并不能提升任何人的尊严。

同时,也不要让那些将某个群体物化的商家一次又一次得逞。

只有当我们都不再为这种营销买单时,才能真正实现"没有买卖就没有杀害"的境地。