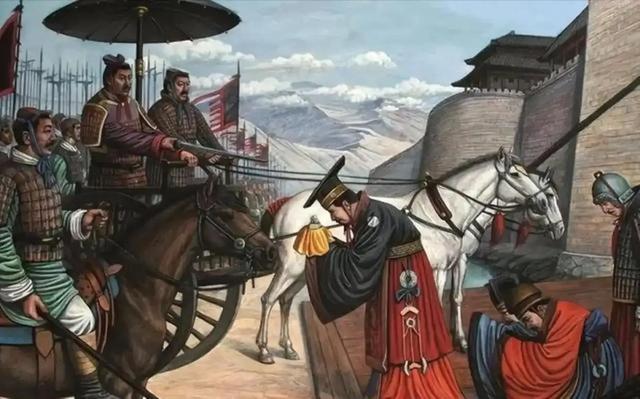

公元前208年,巨鹿城下风云变色,一场决定历史走向的大战在此爆发。项羽所率的楚军士气高昂,正与秦军主力展开殊死决战。可令人诧异的是,统领秦军的并非声名赫赫的大秦名将,而是此前在朝堂掌管皇家财务、鲜为人知的少府章邯 。他身后的军队,不过是由骊山囚徒和戍卒临时拼凑而成的刑徒军。而那些曾经统领帝国精锐、让六国胆寒的王翦、蒙恬、李信等名将,竟毫无踪影,仿佛被历史的洪流瞬间吞没。

要知道,此时距离秦始皇横扫六国,完成大一统仅仅过去了15年。那支战无不胜、攻无不克的名将集团究竟去往了何方?是什么让他们在秦末的乱世中集体“失声”?这些疑问,如同层层迷雾,笼罩着这段波澜壮阔的历史。

一、十年横扫六国,大秦“名将天团”威震天下

一、十年横扫六国,大秦“名将天团”威震天下王翦父子:大秦的“灭国利刃”

王翦,无疑是秦始皇麾下最为耀眼的将星。在秦灭楚之战中,他亲率60万大军,稳扎稳打,采用“坚壁清野”的战术,与楚军长期对峙,成功拖垮了楚国名将项燕,一举攻克楚国,展现出卓越的军事才能和沉稳的指挥风范。深谙帝王心思的王翦,灭楚之后,为避免功高震主,主动索要田产,自毁名声,最终得以归隐频阳,安享晚年。

其子王贲同样战功赫赫,他用水攻之法,淹没魏国都城大梁,使魏国灭亡;又兵临齐国,不费一兵一卒,迫使齐王投降。父子二人联手,助力秦国先后消灭五国,堪称大秦的“战争机器”,为秦的统一大业立下不世之功。

王翦最终寿终正寝,得以善终;王贲则在随秦始皇东巡后,悄然离世;然而,其孙王离虽继承了长城兵团,却在巨鹿之战中不幸被项羽俘虏,王家三代名将的辉煌,在此处遭遇重创。

蒙恬:北疆长城的守护者

蒙恬,这位大秦名将,率领30万长城兵团,北击匈奴,收复失地,又主持修筑万里长城,成为北疆的坚固屏障,被后世誉为“中华第一勇士” 。然而,命运却对他开了个残酷的玩笑。秦始皇驾崩后,赵高为扶持胡亥登基,伪造诏书,捏造罪名,逼蒙恬自杀。其弟蒙毅也未能幸免,同时遇害,曾经显赫一时的蒙氏家族就此覆灭,令人扼腕叹息。

李信:少壮派的折戟之痛

李信作为少壮派将领代表,意气风发,曾率20万秦军进攻楚国。起初,他进军顺利,一路高歌猛进。但没想到,昌平君突然反叛,与项燕里应外合,致使李信大军遭到逆袭,7名都尉战死,秦军损失惨重。这场惨败成为李信军事生涯的重大污点,虽未被处死,但从此他便逐渐淡出了大秦的核心战场,再难找回昔日的辉煌。

地方实力派:帝国的隐形支柱

内史腾在秦国灭韩后,出任颍川郡守。他以严苛的法令治理新占领的土地,稳定了当地局势,为秦国后续攻打楚国奠定了坚实的后方基础。然而,史书中对他此后的事迹记载寥寥,后人推测他很可能在任内病逝,默默为大秦奉献了自己的一生。

赵佗则率领50万秦军平定岭南,在秦末天下大乱之时,他选择封锁五岭,自立为南越武王。他的这一决策,虽使岭南地区免受中原战乱之苦,但也导致秦军主力被困南方,无法回援中原,对秦朝的局势产生了深远影响。

杨端和参与了秦国灭赵、攻魏的战争,之后又随蒙恬北击匈奴,战功卓著。然而,他的结局却成了一个谜团,或许在秦末之前,他便已悄然病逝,消失在历史的长河之中。

边缘将领:被历史遗忘的身影

辛胜在秦国灭燕后,留守中山苦阱,此后便再无记载,仿佛人间蒸发,他的故事也随之戛然而止。

羌瘣曾跟随王翦一同灭赵,可之后的事迹却无人知晓,被历史的尘埃所掩埋。

桓齮在与赵国名将李牧的对战中遭遇失败,此后便下落不明,或许战死沙场,或许逃亡他乡,成为历史的一个未解之谜。

二、名将凋零,三大因素成罪魁祸首政治清洗:权力漩涡中的悲惨结局

赵高为了一己私利,扶持胡亥上位,在这场宫廷政变中,蒙恬成为他的眼中钉。赵高伪造诏书,诬陷蒙恬谋反,这位忠心耿耿的“中华第一勇士”,在临终前悲愤哀叹:“我何罪于天,无过而死乎?” 可即便如此,也没能逃脱被赐死的命运。

王翦之孙王离,继承了长城兵团,肩负着保卫大秦的重任。然而,在巨鹿之战中,由于秦朝的暴政失去了民心,王离所率军队也难以抵挡项羽的猛攻,最终被击败俘虏。正如司马迁所评价:“王氏三代名将,终因秦暴政失天下人心。” 政治的黑暗与腐朽,成为名将们难以逃脱的噩梦。

自然规律:老将落幕,英雄迟暮

王翦在灭楚之时,年近七旬,已至暮年。归隐之后,在十余年内去世,结束了他传奇的一生。其子王贲也在秦始皇东巡后,告别了人世,曾经辉煌的王家将星逐渐黯淡。

内史腾在灭韩时,就已年事颇高,在治理颍川数年之后,也因病离世。岁月的无情,让这些老将们逐渐退出了历史舞台。

战略失误:年轻将领的折戟沉沙

李信率领20万秦军攻楚,本是一场志在必得的战役,却因昌平君的反叛,遭遇项燕的逆袭,最终以惨败告终。7名都尉战死,李信也因此失去了秦始皇的信任,从此难以再获重用,他的军事生涯就此陷入低谷。

杨端和作为一位“无败绩”的将领,在秦末却突然消失。或许是因为年老体衰,无力再上战场;或许是受到政治因素的影响,被迫退出历史舞台,他的消失,也为这段历史增添了一抹神秘的色彩。

三、章邯崛起,力挽狂澜却独木难支

三、章邯崛起,力挽狂澜却独木难支从文官到统帅的惊人转变

章邯原本只是负责管理皇家财务的文官,然而,秦末农民起义的熊熊烈火,彻底改变了他的命运。在这国家危难之际,他临危受命,展现出非凡的勇气和才能。他将骊山刑徒改编成一支军队,即“刑徒军”,并在戏水之战中,成功击退周文率领的数十万起义军,一战成名。

章邯打破传统的军事战术,采用“快速机动”的战略,凭借灵活多变的打法,接连击败陈胜、项梁等起义军将领,甚至击杀了项羽的叔父项梁,成为秦朝末年的一颗闪耀将星,一度让摇摇欲坠的秦朝看到了希望的曙光。

深陷困境,孤立无援的悲壮坚守

尽管章邯军事才能出众,但他所率领的刑徒军毕竟缺乏系统训练,与秦朝的精锐部队相比,实力相差甚远。而此时,秦军的两大精锐兵团——长城兵团(王离)被项羽击败,岭南兵团(赵佗)则割据一方,拒绝回援,章邯的军队陷入了兵力严重不足的困境。

在朝廷内部,赵高把持朝政,政治腐败不堪。章邯多次向朝廷请求支援,却屡屡遭到拒绝。在内外交困之下,章邯最终心灰意冷,在巨鹿之战后,无奈投降项羽。他的投降,也标志着秦朝最后的希望彻底破灭,大秦帝国的崩塌已不可避免。

四、历史回响,名将凋零敲响帝国丧钟人才断层,青黄不接的致命危机

王翦、蒙恬等开国名将,或因政治迫害,或因年老离世,纷纷退出历史舞台,导致秦末时期,能够统领大军、指挥作战的将领严重匮乏。而李信、王离等新生代将领,又因战败、被俘等原因,无法扛起保卫国家的重任,大秦军队出现了严重的人才断层,无人能够在关键时刻力挽狂澜。

制度崩塌,晋升无望的恶性循环

秦朝统一六国后,战争逐渐减少,曾经激励秦军将士奋勇杀敌的军功爵制,也逐渐失去了作用。军功晋升渠道日益萎缩,年轻将领们看不到上升的希望,失去了奋斗的动力。同时,秦朝严苛的连坐法,使得将领们在作战时畏首畏尾,不敢主动出击,生怕因一点失误而牵连家人。这种制度上的僵化和腐朽,严重削弱了秦军的战斗力。

民心尽失,帝国根基的轰然崩塌

秦始皇统一六国后,实行严刑峻法,百姓承担着繁重的徭役和赋税,生活苦不堪言。秦朝的暴政,让百姓对这个王朝彻底失望,民心尽失。当项羽、刘邦等起义军打出“复楚”“伐秦”的旗号时,迅速得到了各地旧贵族势力和百姓的响应,反秦的浪潮迅速席卷全国,曾经强大的大秦帝国,在这汹涌的浪潮中摇摇欲坠,最终走向覆灭。

结语:名将远去,帝国余晖中的深刻警示曾经助力秦始皇横扫六国、建立不世之功的名将们,有的惨死于政治阴谋,有的无奈退隐江湖,有的因制度的束缚而碌碌无为。当秦末的战火熊熊燃烧时,只剩下章邯孤军奋战,他的挣扎与坚守,不过是大秦帝国人才凋零的一个缩影。

历史总是充满了戏剧性和讽刺意味:秦始皇依靠这些名将实现了天下统一,可仅仅在他死后15年,秦朝却因缺乏名将的支撑而走向灭亡。这段历史,犹如一记警钟,时刻警示着后人:一个国家若想长治久安,不仅需要能够开疆拓土的英雄,更需要营造一个能够培育英雄、留住英雄的良好环境。唯有如此,国家才能繁荣昌盛,基业才能稳固长久。

参考资料

1. 《史记·白起王翦列传》

2. 《汉书·赵佗传》

3. 秦始皇陵考古队《秦始皇帝陵考古报告》

4. 西北大学《秦代名将结局研究》

5. 杨宽《战国史》