公元前89年,差不多是在汉武帝统治即将接近尾声的时候,距离那场惊心动魄的巫蛊之祸发生已然过去了两年多。就在这个时候,汉武帝下达了一个极为特殊的命令。

他任用了一个名为赵过的人,让其出任搜粟都尉这一官职。

汉武帝时代波澜壮阔,其间发生的大事众多。与之相较,汉武帝任命一个都尉这件事,着实显得微不足道。在当时众人看来,这不过是如芝麻绿豆般渺小的事儿,甚至都够不上让史官耗费笔墨多去书写一笔的分量。

无论是在当时,还是后世,情况皆是如此。赵过这一名字,对后世绝大多数人而言,着实陌生,鲜有人听闻过。在史书当中,其名字也不过是被简略提及罢了。所以直至今日,我们依旧不清楚他具体的生平情况究竟是怎样的。

然而,这却丝毫不会对以下情况造成阻碍,即这个人在后世当中产生了极为巨大的影响。

仅从对后世产生的影响力层面去考量,在汉武帝所处的整个时代当中,赵过所具备的综合影响力,那是稳稳能够排入前十的!就算是卫青这般堪称绝世的名将,又或是司马迁那样被尊为史家之父的人物,要是单纯就影响力而论的话,实际上也不见得就肯定能超过这个赵过呢。

出现这样的情况,其背后的原因说来并不复杂。

赵过是一位农学家,在农学方面颇有建树。他研究并推出了代田法等诸多成果,在农业领域贡献突出,其创制的代田法对当时及后来的农业生产都有着较为重要的影响。

由于他只是个农学家,在当时所具备的影响力,相较于那些王侯将相而言着实有限,故而未能在史书之上拥有单独作传的待遇。如此一来,随着时间推移,众人对其的认知和了解,自然而然就变得极为稀少了。

赵过此人,后世鲜有所知。然而,借由他,我们却能够径直去洞悉中国古代农业发展的历程。若认真梳理一番中国古代农耕技术的演进情况,便会发觉,赵过对于古代历史发展所产生的影响,着实是极为重大且不容小觑的。

中国古代属于典型的农耕文明,从原始社会起,便在农业这条发展路径上一个劲儿地投入精力、提升能力。就当下的考古成果而言,差不多在七八千年之前,我们的先辈就已然踏入原始农业阶段啦。

简单来讲,原始农业阶段是可以用“刀耕火种”这四个字来概括的。也就是说,在原始农业时期,人们从事农业生产的方式主要就是刀耕火种这种较为粗放、古朴的形式。

在原始农业阶段来临前,我们的先辈们获取食物的方式主要是采摘果子与打猎。而后,伴随文明持续演进,先辈们渐渐发觉,将某些种子播撒到地里,能收获更多食物。于是,从那之后,我们的先辈便着手寻觅肥沃的土地,并选择在此类地方安定下来居住。

就这样,咱们的先辈们一步一步地迈入了原始农业时期。在漫长的发展历程中,经过不断地摸索、尝试,他们渐渐脱离了以往那种单纯依靠采集、狩猎的生存方式,从而逐步开启了原始农业阶段的大门,开启了新的生活模式呢。

当进入到这个阶段以后,有一个新的问题冒了出来:既然是要从事种地这件事,那么具体究竟应该怎样去种才好呢?

放到当下,大家或许会觉得这个问题特别无厘头。种地嘛,不就是把种子播进土里,接着持续浇水施肥,等到秋天便收获果实。可这在如今看似简单的道理,对于生活在七八千年之前的人而言,那可真的是太难理解透彻了。

于是在后续的发展进程中,我们的先辈们通过持续不断地摸索探究,最终寻觅到了一种极为简易的种地之法。而这种种地之法便是大家所熟知的刀耕火种啦。

刀耕火种具体是这样操作的:先是利用石器制作出石刀,接着凭借这石刀把那些较为高大的树木砍倒。随后呢,便在这块土地之上放起一把火,让地里的灌木以及杂草统统被烧得干干净净,这便是所谓的刀耕火种了。

在完成这般简单的操作以后,这块区域就变得较为平整了,同时还积攒起了厚厚的一层草木灰。如此一来,后续便能够将种子播撒到地里啦,接着只需静静等候,就可以迎来收获之时咯。

从后世的视角去看,这种原始的耕种方式就如同一个笑话,完完全全是靠天吃饭。可事实上呢,全球所有的古代农耕文明,最初都是以刀耕火种起步的。虽说这方法讲起来貌似简单,然而在原始社会当中,实行起来着实是极为困难的呢。

首先,大家要对火做到熟练掌握才行。接着呢,原始部落的规模务必要足够大,并且其传承的时间也得足够长。毕竟只有在这样的条件下,部落才会具备充足的能力,从而去对合适的种子进行筛选。

在采用刀耕火种这种方式进行农业生产时,一亩地所能收获的产量,其最高限度差不多也就是在五十公斤上下的样子。

随后,步入原始农业阶段。在此之后的两千多年时间当中,我们的祖先着手去攻克第二个难题了。而这一难题便是,究竟该种植何种作物才好。

如今咱们种地,要是缺种子,直接去本地的农资店就能解决。可回溯到几千年之前,老祖宗们想获取种子,那可真是困难重重。他们得先把各种各样能吃的东西都尝试个遍,再从这些当中挑出产量相对高些、具备种植价值的作物来当作种子呢。

我们的祖先从事这项工作,历经大概几千年才基本完成。可在后续的历史演进中,对于这项工作,我们向来习惯将其功劳全都归到一个人身上。

有这样一个人,他便是神农氏。在远古时期,诸多事迹都与他紧密相连,他的名字也在历史长河中熠熠生辉,此人正是被人们所熟知的神农氏呢。

神农之所以去尝遍百草,其目的就是想要寻觅到最为合适的种子。

随后,差不多在原始社会末期阶段,我们的先辈于众多食物当中,最终挑选出了几样最为适宜耕种的农作物。这几类作物分别是黄米、高粱、小麦、大豆还有麻子,它们便是后来人们口中所说的五谷啦。

在此要多提一句,关于五谷通常存在两种说法。其一是包含麻但没有稻,其二是有稻却不含麻。实际上这两种说法均是正确的,不过相较而言,包含麻而没有稻的那种说法准确性要更高一些。

这实际上就是自然选择的原理体现。通俗来讲,中原文明起源于黄河中下游流域,之后又与长江流域的文明相互融合。在黄河流域,受气候条件影响,水稻种植不多,五谷之中便不含稻。而长江流域呢,因雨水丰沛适宜种稻,但麻类植物相对稀少,故而有稻无麻。

无论哪种说法,总而言之,在原始社会末期之际,我们的先辈们发现了五谷。随后,先辈们着手针对这些种子展开自然选择。那些产量高的种子,便被留存下来当作种子继续使用;而产量低的种子,则会被直接筛选掉,不再用于种植。

这件事情实际上是极为重要的,其重要程度不容小觑呢,它在诸多方面都有着关键的影响,绝不能被轻视或是忽视,真的是有着相当重要的意义哦。

经过筛选后,五谷的种子经人工选择,产量得以迅速提升。在以往刀耕火种之时,每亩地的产量仅为五十公斤左右。而确定了五谷之后,其亩产量便能够突破五十公斤这一数值,相较之前有了明显的提高。

当亩产成功突破五十公斤之际,整个黄河中下游区域的耕地,其所能供养的人口数量,已然能够轻松达到百万之多。一旦人口超过了百万这个规模,原始社会便能够向前发展一步,最初的国家与政权也就随之开始逐渐形成了。

就这样,夏朝诞生了。

自夏朝诞生起,往后的一千年间,咱们的先辈在种地这项技艺方面,一个劲儿地猛加技能点。从夏朝历经商朝直至西周,先辈们一方面持续拓展疆域,四处寻觅更多的可耕之地。另一方面呢,也在持续开展自然筛选,不断挑出更为优良的种子,以此提升粮食的每亩产量。

另外,在步入青铜时代后,人们也将青铜技术运用到了耕种活动里。但青铜的强度并不高,某些时候甚至还不及石器好用。因而,在冶铁技术发展成熟前,石质和木质的农具一直占据着主流位置。

当发展至这一阶段时,中原文明已然完全脱离了刀耕火种的生产模式,正式迈入奴隶制农业生产时期。在此阶段里,先辈们持续对种子进行筛选,致力于找出产量更高的品种,同时还会借助战争的手段来获取更多的可耕种土地。

与此同时,各式各样基本的农业种植技术也相继被研究出来。就拿西周时期来说吧,那时人们就已经懂得起垄的种植方式了,并且还成功发明了耒耜以及铲子这类实用的工具呢。

另外,为了能把地种得更好,大家便着手去研究自然规律。就在这一研究过程里,历法慢慢地被琢磨出来了。早在夏商周的时候,为了契合种地的需求,我们就明确了一年是365.25天,并且还弄出了二十四节气呢。

总而言之,先辈们做的所有这些事情,其目的只有一个!那便是要产出更多的粮食,把地种得更好。

如此一来,便到了春秋时期,彼时奴隶制下的农业生产阶段已然发展至巅峰状态。在春秋时代,平均每亩的产量稳稳当当能够达到五十公斤往上了。要是碰上特别肥沃的土地,再赶上一个好年景的话,其产量说不定都快要接近一百公斤啦。

在当时那个时期,若将这一成绩置于整个世界的范围来看,它无疑是实至名归的第一名,没有任何争议,其卓越程度足以在世界范围内拔得头筹,堪称当之无愧的首位佳绩。

接下来,在春秋战国交替之际,冶铁技术应运而生。随着这一技术的出现,诸多铁制农具陆续登场,并被广泛应用于实际的生产活动之中。

铁有着硬度较高且强度足够的特性,正因如此,铁制农具一经出现,便极大地削减了开荒的难度,并且使得生产效率得以提升。在这样的情形下,传统的奴隶制社会渐渐走向崩溃。而这一状况随后促使春秋时期的各诸侯国不得不进行改革,战国时代也随之开启。

之后,我们便一步步从奴隶制社会时期,过渡到了封建制社会阶段。在历史的演进过程中,历经种种发展与变革,慢慢告别了奴隶制社会的模式,从而迈入到封建制社会这一全新的发展阶段里头去了。

自步入战国时期起,铁制农具开始现身于世,与此同时,社会制度也经历着改革。在这双重因素的作用下,亩产量迎来了又一次的大幅攀升。彼时战国时期的平均亩产量,已然能够达到一百公斤上下,有些情况甚至还超过了一百公斤呢。

亩产量得以大规模提高,这使得人口数量出现了激增的情况。而人口数量一旦激增,社会结构便能够变得更加庞大且精密起来。如此一来,便为秦朝后续统一天下奠定了相应的基础。

接下来,在历经了整个战国时代那纷繁复杂的乱战局面后,秦始皇脱颖而出,凭借着卓越的才能与强大的实力,最终成功实现了天下的统一,让这片广袤大地结束了长久的分裂纷争状态。

秦朝之后,鉴于秦朝存续时间着实过短,其在农业方面基本未出现太大变动。要知道,农业领域若想取得发展进步,往往并非一朝一夕就能见到成效的。哪怕仅仅是某一项单一技术,要将它推广开来,那也得以十年作为时间计算单位才行。

秦朝在农业方面并非毫无贡献可言。就拿水利来说,搞得相当不错,像著名的郑国渠以及都江堰,那可都是秦国的功绩。并且在秦朝统一之后,还重视起了土地轮耕的重要意义,即同一块土地在不同年份种植不同作物,以此保障土地的养分。

在秦朝结束之后,紧接着到来的朝代便是汉朝啦。

汉朝建立之后,在初期阶段,整个国家着重于休养生息,将恢复国力当作首要之事。处于这样的情形中,全国范围之内,上上下下的人们都开始思索怎样能把地种得更好,又该通过何种方式去提高农作物的产量。

在汉朝前期阶段,中原地区迎来了一个重要变化,那就是铁制农具自此开始真正在这片区域大范围地普及开来。与此同时,牛也作为一种重要的生产工具,被大范围投入到生产活动之中,正式开启了帮助人们进行耕地劳作的历程。

随后,便来到了汉武帝所处的时代。

汉武帝时期的大环境,想必大家都并不陌生。在汉武帝登上皇位后,起初展开了一连串的改革举措,接着便着手对匈奴发起战事。待与匈奴的战事结束,汉朝休整了数年,随后又开启了对周边其他一些小国的征伐,像东越、西南夷以及西域等地便在其列。

汉朝历经一圈征伐后,斩获颇丰,新扩充了不少地盘,随之而来的是耕地面积也得以增加。然而,为此付出的代价也不小,汉朝初期好不容易积攒下来的家底,到此时差不多已被消耗殆尽了。

汉武帝在位后期,还发生了巫蛊之祸。奸臣从中作梗进行陷害,致使汉武帝悉心培养多年的太子被逼无奈选择自杀。并且那时国力被消耗得极为严重,地方上已然有了小规模的农民起义出现。如此局面,也促使汉武帝不得不开始反思起来。

因而,待到汉武帝在位的最后那几年,他已然不敢再对外挑起战事了,转而开始重新施行休养生息之策。一切大规模的活动,皆被汉武帝下令停止。即便是像移民戍边、开垦荒地这类事务,也都得暂且搁置下来,不再继续推进。

正是在这样的一种背景状况下,赵过登上了历史舞台。

赵过身为一名农学家,其早年的经历并未有详细记载。仅可知晓的是,在汉武帝执政接近尾声之际,他获汉武帝任用,担任搜粟都尉这一职务,自此肩负起解决粮食相关问题的重任。

国家若要保持稳定,粮食的重要性不言而喻,堪称重中之重。一旦粮食匮乏,百姓食不果腹,乃至面临饿死绝境,必然会引发民变。彼时的汉朝,历经连年战火的洗礼,粮食储备已然严重不足,难以满足百姓的温饱所需。

汉武帝及其他政府官员主要致力于恢复生产方面的事宜。至于赵过,他肩负的任务则是通过各种途径、想办法来提升亩产量,以便更好地促进农业发展,为整体生产恢复助力。

这件事看似简单,实际操作起来却困难重重!要晓得,那时候既不存在科学的选种体系,也缺乏大规模的机械化生产器械呢。在过去数千年的漫长岁月里,人类在粮食亩产方面,也仅仅是从不足五十公斤,仅仅提升到了一百多公斤罢了。

现如今,赵过妄图只依靠他自己的能力,就又一次极大地提高亩产量,这怎么能办得到呢?

然而,出乎所有人意料的是,如此这般一个看上去几乎无法完成的任务,最终却被赵过成功完成了。

彼时,赵过先是于皇宫之中开辟出大片试验田来进行相关尝试。当时的他想法较为单纯,鉴于那时的技术条件所限,想要凭借改良种子的方式去提高产量,着实不太具备可行性。于是,赵过便将心思转移到了种植技术这个方面上。

早在夏商之时,古人便察觉到,将土地翻过之后,其土壤会变得更为疏松,而这样的土地能让粮食产量得以提升。正因如此,人们在之后才渐渐掌握了翻地之法。待到西周时期,人们又进一步发现,运用起垄的方式,既能增加耕作层的厚度,又可起到抗旱抗涝的作用,益处颇多。

于是,在那时赵过便萌生了改良此类种植技术的想法。他四处走访了诸多地方,进行深入考察与研究。而后经过他一番精心改良,最终成功发明出了“代田法”。

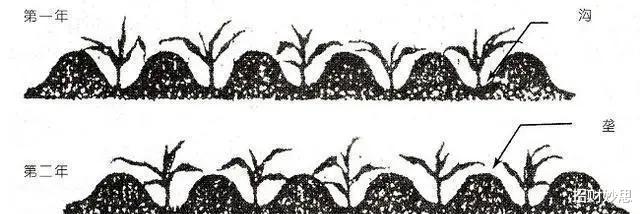

代田法实际并不繁杂。通俗来讲,此前人们已然掌握了起垄的做法,靠此来提升产量。在完成起垄操作后,田地便会被划分成一道道的。于此之中,地势高的部位称作垄,而地势低的部位则被叫做圳。

赵过所采用的办法是,先将种子播撒至处于低处的圳当中。由于圳所处的位置偏低,如此一来便更易积攒水分,进而能为种子发芽创造出更为有利的条件。

当种子发芽并生长出来以后,众人会把旁边垄上的土,一点点地挪到圳这边来,让高低位置相互转换。如此操作一番,之前是垄的所在之处,便会成为圳;而原先为圳的地方呢,也就转变成了垄。

就农作物而言,如此操作,一方面对初期种子发芽有益。要知道,种子若是埋得太深,极易因缺氧等情况而无法正常萌发,甚至被憋死。另一方面,把垄上的土填过来后,能使农作物处于土里的部分更深一些,这对农作物抵抗倒伏是很有帮助的。

最为关键的是,待这一茬庄稼全部种完后,那些原本被填土变成垄的地方,便又能够开展耕种活动了。如此这般,垄与圳之间的田地,便可实现交替着使用的情况,也就是能够相互交换来进行耕种。

代田法指的是田地采用交互替代使用的方式。也就是说,在耕种过程中,让田地交替着进行不同阶段或不同作物的种植安排,通过这种交互替换的做法来开展农业生产活动,这便是代田法的具体所指了。

代田法具备诸多益处,其不仅对农作物生长更为有利,还能最大程度上留存地力。要知道,对于同一块土地而言,采用代田法时,第二年是不进行种植的,需间隔一年之后才再次使用。如此经过一年的时间来恢复,地力便能得到极大程度的恢复。

在琢磨出相关方法后,赵过紧接着便着手在皇宫里的试验田展开实地种植工作。待种植完成,所呈现出的结果着实令人倍感欣喜。原来,运用代田法来种地,每一亩田地竟然能够实现增产一斛粮食呢!

在汉朝时期,若是将当时的一斛粮食换算成如今我们所使用的计量单位的话,其重量大致是在50斤至60斤这个范围左右呢。

在推行代田法之前,自战国时期延续至汉朝,那时平均每亩的产量大致在两百斤上下。然而赵过所推行的代田法这一举措,竟使得汉朝的亩产量瞬间提升了四分之一呢。要是能在全国范围内推行开来的话,那就意味着能够多养活四分之一的人口。

汉朝若能多养活四分之一的人口,那么后续公务人员的相关开支,还有军队平日里的军饷等,便都能够从这当中得以解决了。由此可见,赵过所推行的这个办法,无疑是从根源之处将汉朝当时存在的矛盾给彻底化解掉了。

在代田法被发明出来后,汉朝便迅速在全国范围内加以推行。当这套方法得以推行开来,汉朝的粮食产量随即有了大幅提升,一下子就增加了许多。

倘若缺失了赵过所做出的贡献,那么在汉武帝末年之时,即便推行休养生息的政策,粮食的供应情况依旧难以得到改善,仍旧会出现粮食不够的状况。并且在此之后,一旦汉武帝离世,汉朝极有可能就会爆发大规模的农民起义事件了。

汉朝内部矛盾之所以能得到极大缓和,正是得益于代田法的出现。正是有了代田法,汉朝才得以平稳地迈向接下来的昭宣之治时代,它在这一过渡过程中起到了极为关键的作用。

然而,这并非赵过最为突出的贡献所在。

赵过真正的功绩实际在于代田法的一处小不足。就粮食生产而言,代田法无疑有着极大的优势。然而,由于其特殊的生产模式,采用代田法来种地,相较于普通种地的方式,那可要累上许多许多!

以往种地,人们只需把种子播下,偶尔浇浇水、除除草,然后静候收获就行。可要是采用代田法种地呢,种子种下后,得持续进行培土操作,到最后还得把整块田地的垄和圳完全更换一遍。如此一来,其劳动量差不多比原来增加了整整一倍。

收获仅增四分之一,可劳动量却要翻一倍,这般情形,多数人自是不太乐意去做的。因而代田法在刚被发明之际,推广起来那是难上加难。唯有在部分汉朝官方设置军屯之处,凭借着军事方面下达的命令,才得以勉强推行下去。

接下来,汉朝政府也察觉到了,单纯让人们去落实代田法的话,难度着实不小。于是,为了能将代田法全面推行开来,汉朝着手进行大规模推广畜力的举措。说得更确切些,便是大规模地运用牛来进行耕地作业。

汉朝时期,出于让牛能更好地进行耕地作业,并且能更加便利地将垄改造成圳的目的,于是着手对农具展开改进工作。在原先已有的农具基础之上,经过一番努力,汉朝成功研制出了一种新的农具,也就是犁,确切来讲,是直辕犁。

犁出现之后,牛便大规模地参与到生产活动里,就此成为中原文明极为重要的生产工具。也正因如此,赵过所推行的代田法,在不经意间,竟将牛耕地这件事给彻彻底底地推广开来了。

在之后将近两千年的封建时期里,中国古代各个朝代的政府纷纷开启了大规模针对耕牛的立法保护举措。毕竟耕牛投身到农业劳动当中,这使得整个中原地带的耕地能够产出足够的粮食,进而可以养活数量更为可观的人口。

从这样的层面去看的话,赵过着实是功绩斐然、福泽深厚,其贡献之大简直难以估量,说他功德无量那可真是一点儿也不为过呢。

相较赵过所做出的贡献,也就是让这块土地粮食整体增产四分之一而言,其余的事儿着实都算不得什么大事。不管是宫里哪位妃子获宠,亦或是下面哪个王爷心存不轨,又或是朝中哪位大臣荣升宰相……这所有的事情,跟粮食问题一比,实在是渺小得很呐。

事实上,真正的历史并非只是王侯将相的专属,说到底它是属于老百姓的历史。只是相较而言,那些身处王侯将相之位的人,他们身上发生的故事,可能在某种程度上显得更具代表性罢了,但这绝不能掩盖历史本质是老百姓历史这一事实。

在西汉之后,代田法逐渐被弃用了。究其原因,主要是代田法实施起来太过费劲。而且此后战乱频繁,世家大族还不断兼并土地,种种情况致使代田法难以推行下去。实际上,也只有当中原文明强盛,人口数量较多之时,人们才会采用这种耕地方法。

然而,这却丝毫没有对赵过所做出的贡献产生影响。

我们历经数千年,才从不会种地的状态发展到刀耕火种的阶段。而从刀耕火种时亩产不足百斤,过渡到奴隶制农业下亩产两百斤,这期间耗费了将近两千年时光,历经了夏、商、周以及春秋这四个时代。

从战国时代起,历经漫长岁月,直至西汉时代,我们才实现了粮食亩产的一个提升。要知道,此前亩产两百斤,而要达到亩产两百五十斤,这看似不多的产量增长,却花费了我们将近四百年的时间,着实是个颇为艰难的过程。

接下来要讲的是,自汉朝中期起直至明朝,这期间亩产量大体上都未曾出现大规模的提高情况。从技术层面去看,在这长达1500多年的漫长历史进程当中,农耕技术始终未曾有过什么变动。并且就种子这一方面而言,同样也不存在太多的改变之处。

因此,明朝时期土地的亩产量,即便达到最高水平,也仅仅是勉强能够有三百斤罢了。将其与汉朝的亩产量作比较的话,就会发现实际上二者之间的差距并不是很大。

一直到明朝末期的时候,土豆、玉米等作物被引入到了中原地区,至此,中原地区的亩产量才又一次得到了提升。在那些较为肥沃的土地上,亩产量总算能够突破三百斤,有的还能再多一些。不过在一些土地贫瘠之处,产量依旧是不足的,仍然只有两百斤左右的产出。

在近百年的时光里,得益于科学技术的飞速发展,化肥与农药得以大规模投入使用。而我们更是无比幸运,有袁隆平爷爷成功培育出了超级水稻。正因如此,当下我们的超级水稻平均亩产量已然能够突破九百公斤啦。

“一饭一粥,当思来之不易”,这话确实千真万确。回顾中国历史,每一回粮食实现增产,都凝聚着我们巨大的心血与努力。就那么小小的一把粮食,其背后所承载的,极有可能是我们祖先历经数千年不懈努力所取得的成果呢。