在我们的传统文化中,寿宴不仅仅是一种庆祝长寿的习俗,更是一种对家庭、对生命的深刻反思与尊重。在这其中,关于寿宴的俗语和禁忌也层出不穷,其中一句流传甚广的俗语就是“过寿不过三,过三福气散”,这句俗语背后的含义和文化背景颇为耐人寻味,值得我们深思。

在中国,长寿被视为人生的最大福气之一,是天赐的福分。人们通常会在特定的年龄举行寿宴,以庆祝这个福气。然而,过寿宴并不是在任何年龄都举行的,而是有一定的讲究和忌讳。

民间俗语“过寿不过三,过三福气散”,“不过三”指什么?过寿有啥说法?每一个节点都有其独特的文化含义和背后的深刻理由。

01.“不到六十,不过寿”——未达花甲的讲究

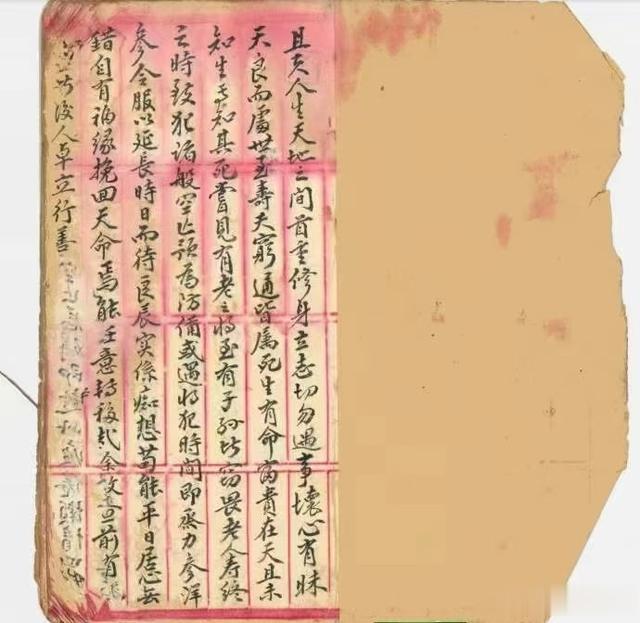

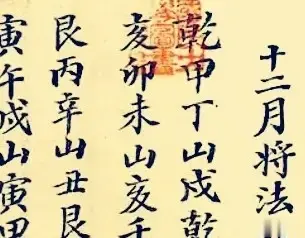

在中国传统观念中,六十岁是一个重要的人生节点,被称为“花甲”。花甲是一个周期的结束,也是一个新周期的开始。在传统的天干地支纪年法中,六十年为一个甲子,象征着一个完整的周期。因此,六十岁被认为是生命中的一个重要里程碑。

在这个文化背景下,不到六十岁就举行寿宴被认为是不合适的。这是因为,传统上认为过早庆寿可能会招致不必要的麻烦,比如对“寿”的过早期盼可能会被视作不敬,或者是对命运的一种挑衅。因此,很多家庭在亲人未满六十岁时,通常不会举行正式的寿宴。

02.“父母健在,不过寿”——孝道的体现

孝道是我们每个人都非常重视的的一种伦理准则,一个人即使到了六十岁,如果他的父母还健在,他往往也不会举行寿宴。这种做法源于对父母的尊重和对孝道的践行。在父母健在时给自己庆寿被视为对父母的不敬,因为根据传统观念,父母是家中的长者,只有在父母不在时,子女才能以长者自居,举行寿宴。

这种观念不仅体现了对家庭长辈的尊重,也反映了对家庭和谐与伦理秩序的重视。在这种文化氛围中,一个人只有在失去父母之后,才被认为有资格为自己庆祝长寿,这也进一步强调了孝道在中国文化中的核心地位。

03.“年超九十,不过寿”——长寿的哲学

达到九十岁这个年龄段的人,已经进入了人生的高龄阶段。在这个年龄,生命的无常性和对生命的谦逊态度被放大。因此,超过九十岁的老人通常不会再举行寿宴。这其中有对高龄老人健康的考量,也有对命运的敬畏。

在传统观念中,九十岁被视作一个生命的极限,过多的庆祝可能被视为对命运的过度挑衅。老人们往往选择平静地面对人生的最后阶段,而不是通过举行寿宴来大肆庆祝。这也反映了中国人对生命哲学的独特理解,即以平和的心态接受生命的自然规律。

除了以上几个关键节点,寿宴的举行还有许多其他的讲究。例如,在寿宴的安排上,通常会选择吉日良辰,以求吉祥如意。此外,寿宴的形式和规模也有所讲究,传统上讲究热闹非凡,以示家族的兴旺和对长者的祝福。

然而,随着社会的发展和变迁,许多传统习俗在现代社会中也发生了变化。年轻一代在继承传统的同时,也在不断地创新与调整。例如,越来越多的人开始在五十岁、七十岁等不同的年龄节点举行寿宴,以表达对生命的庆祝和对长者的敬意。同时,寿宴的形式也变得更加多样化,融入了许多现代的元素。

“过寿不过三,过三福气散”这句俗语背后蕴含着丰富的文化内涵和深刻的人生哲学。它不仅反映了中国人对寿命的珍视和对长者的尊重,也体现了对家庭伦理和人生哲学的深刻理解。

在现代社会中,虽然寿宴的习俗在不断演变,但其中所蕴含的对生命、对家庭、对传统文化的敬意依然深深扎根于每一个人的心中。通过对这一俗语的深入探讨,我们不仅能够更好地理解中国传统文化中的寿宴习俗,也能更深刻地体会到中国人对于生命的独特态度和智慧。

放屁的,年过九十不过寿,假如家里有百岁老人,也有六七八十岁的老,这个家里的老人十年都没有过寿了

有点扯了

天天推这个給我干嘛?我一个不过生日不上坟的人天天收到!你倒推给40/50年代的老人啊

无语了[笑着哭][笑着哭]

[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

你讲清楚了吗?

这不是一辈子不用过寿吗?