1949年5月,随着三野开展上海战役,汤恩伯依然信心满满,誓言要坚守这座城市六个月。为了保卫上海,他动用了大量资源,修建了钢铁般的防线。面对三野的精锐部队,国军士气低迷,战斗力早已消散。16天后上海便迎来了胜利,汤恩伯带着残兵败将狼狈逃离。

与此同时曾在抗战中立下赫赫战功的蔡群帆,也终于在上海解放后,获得了难得的假期,准备回家看望久别的母亲。一路上他满怀期待,当他回到家乡时,却发现自家院门紧锁,院内杂草丛生。母亲到底在哪里?她会是什么样的命运呢?

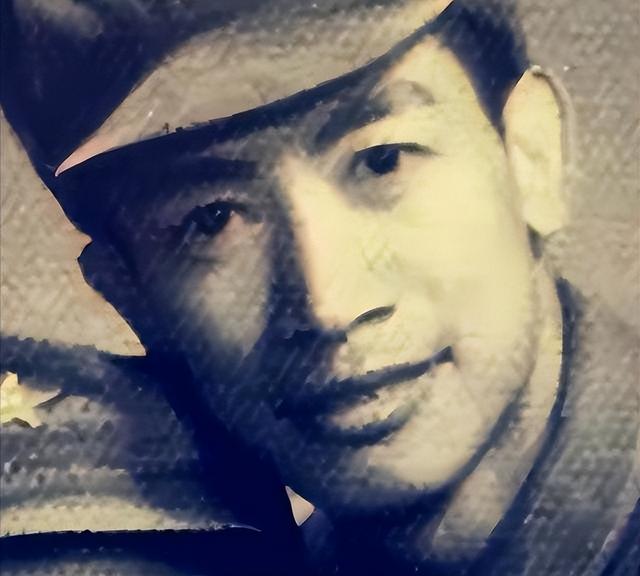

蔡群帆的一生从未有过真正的安宁。年少时他便投身战火,经历了抗日战争的血与火,也在解放战争中奋勇前行。作为新四军的一员,他的名字与那段历史紧密相连。从最初的一个普通士兵,到逐渐走上指挥岗位,蔡群帆的成长离不开战争的锤炼和磨砺。尽管在无数次生死边缘的战斗中,他变得更加坚强,但他也因此错过了与家人团聚的时光。

1949年随着上海战役的胜利,三野的解放军终于迎来了难得的短暂安宁。上海的解放为蔡群帆带来了一个罕见的假期——一个可以回家的机会。蔡群帆决定抓住这个难得的时刻,回到家乡浙江宁波,去见他久别的母亲杨凤珠。

此刻的蔡群帆心中充满了期待,母亲多年来一直在家乡等他。蔡群帆经历过无数的战斗,每次想到即将与母亲团聚,他的心中依旧充满着无尽的温暖与希望。一路上他不停地想象母亲的模样,想着她久违的笑容和那温暖的怀抱。当他终于踏上故乡的土地,走到家门口时,眼前的一幕让他感到深深的不安。

院门紧闭,院内杂草丛生,荒芜的模样让人心生不安。这座小院曾是他温暖的家,是母亲辛勤打理的地方。每一次归来,院子里总是整洁如新,四季更替中充满着母亲的劳作和爱护。如今这一切仿佛都已消失不见。蔡群帆愣了片刻,心底涌上一股莫名的恐惧感。他的脑海里一片空白,心中只剩下一个念头:母亲到底去了哪里?

他急切地转身,快步走向邻居家的门口,敲响了那扇熟悉的大门。邻居大婶早已记得蔡群帆的模样,看着多年未曾归来的他,满是关切。蔡群帆焦急地问道:“婶儿,我娘去哪了?

大婶眉头微皱,迟疑了一下,最后摇了摇头,语气中带着些许的惋惜和无奈:“不晓得呀,你娘和你前后脚离开家的,我还以为她去找你嘞。

这句话如同晴天霹雳,蔡群帆愣住了。他紧紧地握住门框,脑海中一片混乱。母亲居然已经失踪了整整九年!在这九年间,她一个人到底是怎么度过的?没有亲人陪伴,她如何在战乱中生存下来?无情的战争吞噬了一切,带走了无数的生命,母亲是否也成为了这场战争的牺牲品?

蔡群帆的目光定格在那片荒芜的院子里,心中的痛楚如潮水般涌来,几乎要将他淹没。眼泪悄然溢出眼眶,他呆立在院前,回忆起童年时光与母亲一起度过的日子。那时家中的每一寸土地都弥漫着母亲的温暖,哪怕院子再小,母亲的爱也总能让这里充满生气。如今一切变得如此陌生,毫无生气,仿佛连空气中都弥漫着失落的气息。

正当他沉浸在无尽的思绪中时,一个气喘吁吁的士兵突然闯入视线,打破了沉寂。他急匆匆地跑到蔡群帆面前,送来了一个令人震惊的消息。蔡群帆擦了擦眼角的泪水,听着士兵的汇报,心头瞬间一紧。

原来是一位身穿军装的老人出现在了陈老总的办公室门口。老人步伐坚定,眼神里闪烁着一丝不易察觉的焦虑。她显然不常出现在这样的环境中,她的请求打破了办公室的喧嚣与常规。她没有直接进入,稍微停顿了一下,带着一丝不安地向门口的卫兵询问是否可以见到陈老总。卫兵见她神情肃穆,便没有多问,直接让她进去。

当这位老人走进陈老总的办公室时,陈毅正低头批阅文件,抬头的瞬间,他看见眼前这位苍老却坚定的女性,似乎一下子打破了他沉浸在日常事务中的节奏。她并不像普通的来访者那样带着请求,而是带着一种不容拒绝的决心。陈老总略感意外,但还是起身迎了上去。

老人稳步走到陈老总面前,微微一躬身后,她的话语简短而直接:“陈市长,我来,是希望您能帮我找我的儿子。他多年前离家参军,我已经找了多年,却始终没有他的消息。

她声音虽不大,但每一个字都带着深深的渴望和迫切。陈老总望着眼前这位看似平凡却又透露着坚韧的母亲,心中产生了一丝动容。他指了指旁边的椅子,让她坐下,示意她讲述更多的细节。

这位老人就是蔡群帆的母亲。她的名字叫杨凤珠。原来在浙东地区沦陷后,蔡群帆身为新四军的一员,迅速成了敌人重点追捕的目标。敌人追查他的行踪,企图对他的家人施加报复,试图以此威胁他。敌人的计划并未得逞,因为组织早已意识到这一点,立刻采取行动,将杨凤珠从家乡秘密转移,送往了山东的抗日根据地进行保护。在抵达山东抗日根据地后,她并没有因身处安全的环境而松懈,反而积极主动要求为根据地的建设和革命事业贡献力量。

根据地的干部们对杨凤珠的主动请缨表示非常欢迎。在一次交流中,杨凤珠让大家看了自己擅长的手工艺品——她的绣品精美且极具技巧。这让负责后勤工作的干部们惊喜不已,意识到她的动手能力非常强,便将她安排参与缝制军服、军被等后勤保障工作。杨凤珠的手艺得到了极大的发挥,她的工作效率之高、质量之好,远远超出了大家的预期。她能快速高质量地完成分配的任务,能够在紧急情况下处理复杂的缝制任务,成为了许多战士们的“救星”。

随着工作成绩的逐渐突出,杨凤珠的角色也悄然发生了变化。从最初的后勤支持人员,她被逐步提升为有一定管理职责的连职干部。她并未因这个职务而自满,更加坚定了自己服务革命的决心。她和其他连职干部一道,肩负起为战士们提供物资保障的重任,并且随军行进,始终在后方默默支持着前线的战斗。

母子团聚后,蔡群帆深深地感受到了一种久违的亲情。他的心情变得无比平静和满足,每一天都像是在弥补那几年因战火与职责而错过的宝贵时光。朝夕相伴的日子里,母亲杨凤珠总是细心地照顾他,蔡群帆也尽力将自己从战斗和忙碌的工作中分出时间,陪伴母亲,弥补那些未曾共同度过的岁月。

平静的日子并未持续太久。作为一名在抗战和解放战争中崭露头角的军官,蔡群帆的责任并未因为个人的幸福而停滞。新中国成立后他毫不犹豫地投身到了国家建设和发展的事业中。1950年随着朝鲜战争爆发,中华人民共和国决定派遣志愿军赴朝作战,蔡群帆也随即加入了这场极为艰苦的战争。

战争结束后,蔡群帆回到祖国,依旧不改那份为国尽忠的信念。1955年他被授予大校军衔,作为一位在战场上立下赫赫战功的军官,他的每一步晋升都充满了荣誉与责任。在儿子参与抗美援朝的那段时间,杨凤珠依然活跃在军队的后勤保障工作中,为解放军提供了强大的支援。

在那个动荡不安的年代,战火将许多家庭撕裂,亲人之间的分别往往意味着永远的失联。尤其是在战争期间,通讯中断,时局变幻,生死难测,常常使得许多人在分别之后再也没有机会见到彼此。

对许多家庭来说,这种离别常常是无法挽回的遗憾,尤其是对于那些年老的父母,他们的生命中可能再也没有机会与远离的儿女团聚。在那个年代,战争把亲情的纽带切断,带走了太多未完的告别和未竟的亲情。蔡群帆和母亲杨凤珠的故事,却与这类悲剧背道而驰,他们的重逢最终成了那个时代中的一段传奇。