孔子无意于教书育人,儒家学说却经久不衰;黄宾虹一心成为革命家,却丰碑一样矗立在美术史上;演员出身的施瓦辛格当初无论如何也想不到能成为一州之长……很多领域独占鳌头者往往不是本专业的人才,一个领域的出类拔萃者也往往长期执着于另外一个领域,挣扎、迷茫、困惑,突然改变赛道而成就了辉煌,这需要天赋,更需要“精专久长”的劲韧毅力,然后,恍然而旁通,犹如得到神启,醍醐灌顶般地顿悟了、成功了。画家张天霖本已在画坛卓然自立,而《道法异类》的哲学研究却成了他“会当凌绝顶”的思想基石。

笔者与张天霖曾经有过一个下午的讨论,讨论的主题是绘画艺术,然而,笔者却被他带入到另外一个领域,并深深折服于他对哲学的认知。后来,又一次约他,进行更加深入地哲学探讨,并把他的观点制作成纪录片发表出来,一下子,好几十万粉丝蜂拥而至,讨论、品评,热火朝天,不亦乐乎,留言也一浪高过一浪。

张天霖军旅画家,早年跟随江苏省国画院宋玉麟院长学习山水画,临摹过很多山水画大家宋文治的作品,几乎以假乱真。后来,张天霖以宋家的山水为基,广收博约,触类旁通,形成以“北方山水的雄强与南方山水的秀润相互交融”的面貌而风姿绰约于当代画坛。曾被中央电视邀请参加“名家大家谈”栏目,也曾被人民日报、新华社等主流媒体报道,当然,20多年前,张天霖的山水画也就是收藏圈里奇货可居的珍品,被众多收藏家、美术机构收藏。

据说天才画家都有着疯子一样的神经质,想必,这句话是有根据的,吴道子、梁楷、法常、倪瓒、徐渭、陈淳、八大山人、扬州八怪等等画家皆是狂癫之人,张天霖好像也是这样。

毫无疑问,张天霖是一位能画、善画的大画家,否则,他绝不可能走进笔者的视野,他也不可能成为笔者重点关注的对象。然而,张天霖却在书画市场最好的那几年,挥一挥手,跳出了画圈,金钱、名利,统统抛弃,毅然决然地进入哲学之道,苦行僧一般的潜心修行于《道法异类》,一晃近10年光影。

张天霖在《道法异类》中阐述:“知的原理是一个世界性的哲学课题”。为此,张天霖从“闻道、问道”的渊源,叩问了“道法自然的疑惑、哲学关系的眩惑、东方文脉的沦惑”,然后,通过“天道、地道、人道、王道……”的形成关系,对“异和类的独立意识、异和类的关系意识、异和类的概念定义、异和类的互为关系、异和类的转化形式“等方面进行分析,解读“道法异类”的认识机理暨自然人文的因果规律,从而,印证了“宇宙本源、哲学关系、认知原理”的世界观。

张天霖认为:“异和类”乃知道的本能与必然。他说:“人与世界的关系也就是‘心与物’、‘我与他’、‘主体与客体’、‘输出与输入’的相互传导关系,而一切传导关系的基础则源于‘迹’,而对迹的敏感又源于异类关系”。为此说法,张天霖从“心物交感的必然、意识基因的必然、宇宙意识的必然、高维思维的必然、比较选择的必然、道与知道的必然、道法异类的必然”之中分析了“知其然”的本能,然后,系统地阐述了“因为文化缺失了异和类的‘关系概念’,而留下了‘不知其所以然’的无奈尴尬”,以此唤醒了哲学体系“异类关系”的自觉意识,从而填补了最为基础的哲学关系之学术空白。

比如在“道与知道的必然”之中,张天霖就“不知异类,无以论道”、 “不知然,何以知道” 进行解析,点明了“道的本体、知的本然、然的本真”的文化内涵。至于千百年来,之所以有“知其然不知其所以然”的文化无奈问题,则在于“重道不重然”。 而“然”一词,恰恰是中国文化“原生态”的认识精髓,所谓的自然、天然、偶然、必然、使然、虽然……,正是对宇宙世界多样性、多维度的认识表达,而“自然”一词,仅仅是其中的一种状态而已。试想,中国文化中为什么会有这个道?哪个道?这个然?哪个然?其本身不就是说明异类意识、异类思维的主观能动性吗?更何况还有那么多的文字与概念呢。由此看来,所谓的“道法自然”确实存在着一定的局限性,终不能成为中国式哲学的至高法则。而‘然’之所以‘然’的根本,则在于‘异和类’,唯异和类,才具有使知、致知、知然、知道的认知功能”,故而“道法异类”的表达显得更为确切与科学。道法异类阐明的是“道、知、理、法、心、然”的相互关系,解决的是“所以然”的核心问题,从而成为哲学认知的基础课题、思想准则、认知原理与无量心法。

再比如在“道法异类的智慧机能暨大道万变的自觉度”一章中,张天霖认为:“三千大道,十万小道,无非异类一道。一兴一衰,一荣一辱,一念天堂,一念地狱,皆是异类关系的使然,而所谓的政道、官道、商道、艺道……,万变不离其宗,这个“宗”即异与类的关系范畴。如宇宙不变的定律就是变,而变乃是‘异与类’由异而类、由类而异的转化之变,而‘异与类’自身一体两面的矛盾关系则亘古不变”。就是说,异和类的关系特征与特性,正是大道之变、万物之变的变量过程与因果。如果说“道”解读了万物的现象与规律,那么“异类关系”则解码了构成万物、认识万物的本源与本质。

事实上,30多年前,张天霖在艺术实践之中就感应到了“异与类”的关系,并以此“关系法则”主导着自己的绘画创作,也取到了良好的笔下效果。2012年,张天霖把心得体会总结提炼,发表了论文《以道入艺、以心化迹》,文章开篇即提出了“一张白纸如何出形、出景、出空间的绘画原理问题”,从而有了“异则显, 显则分,成点、成线, 突兀了然;出形、出景、出空间,凸显画眼”。 “类则隐,隐则合,积点、积线,若即若离;成块、成面、成整体,彰显张力”的实践体会与创作理念,由此引发了更深层次的哲学思考,陷入了“异类关系”的哲学论证而不能自拔。

张天霖表示:“道法异类”的哲学觉悟,源于老子的哲理之道,是从道路的物理性之道的相似性中获得了灵感,而‘相似与相同’也正是‘异与类’的范畴,也就是说,老子的‘道’同样源于‘异和类’的关系意识,于是‘道法异类’的命题便有感而发,并怦然心动”。

2017年,张天霖撰写的论文《道法异类》,以及2020年撰写的《对话——道法异类》先后发表于学术期刊,很快,众多新闻媒体进行了转载,并引起了社会的广泛关注与思想共鸣,随后,张天霖通过“提问题——摆事实——讲道理——论功效”的优化整合进行了系统的阐述,突出、强调了“异类关系”的形式机理和“道法异类”的因果机制,其思维之严谨,其论证之详实,从而形成了一种鲜活而致用的认知规律,很多观众因此获得哲学认知的收益,也开启了“使知、致知、知然、知道、知行、知止”的知觉意识,并刮起了《道法异类》的哲学风潮。

任何领域,谁也不能说自己一定开创了先河,谁也不能说别人一定成不了丰碑。以绘画为本体的张天霖却以《道法异类》的哲学思辨,不仅为传统文化注入了“新血液”,也为哲学认知开启了“新模式”,更为中国式哲学占领了“制高点”、夺取了“话语权”,引起人文学科、哲学学科专家的关注,渐呈燎原之势。相信随着不同领域学者的不断深入研究与系统解读,《道法异类》也必将为哲学体系贡献华彩乐章。

(文/桑干)

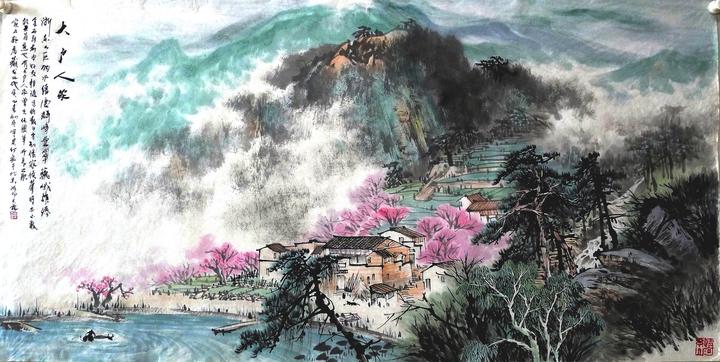

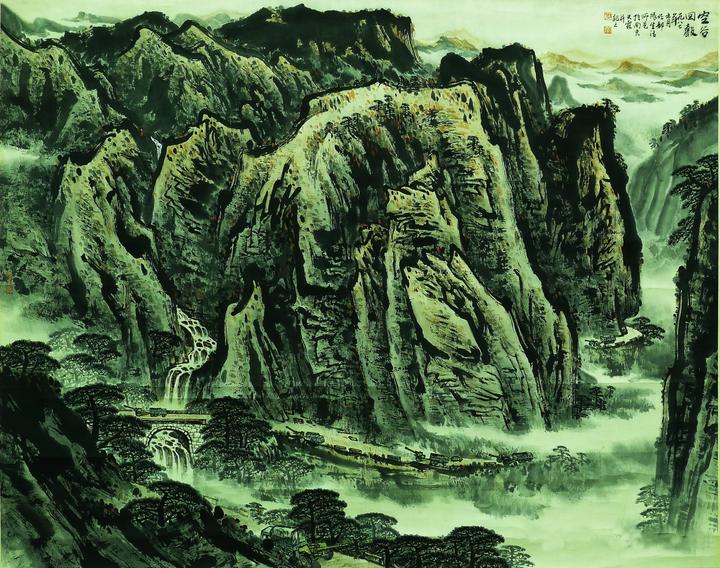

作品欣赏