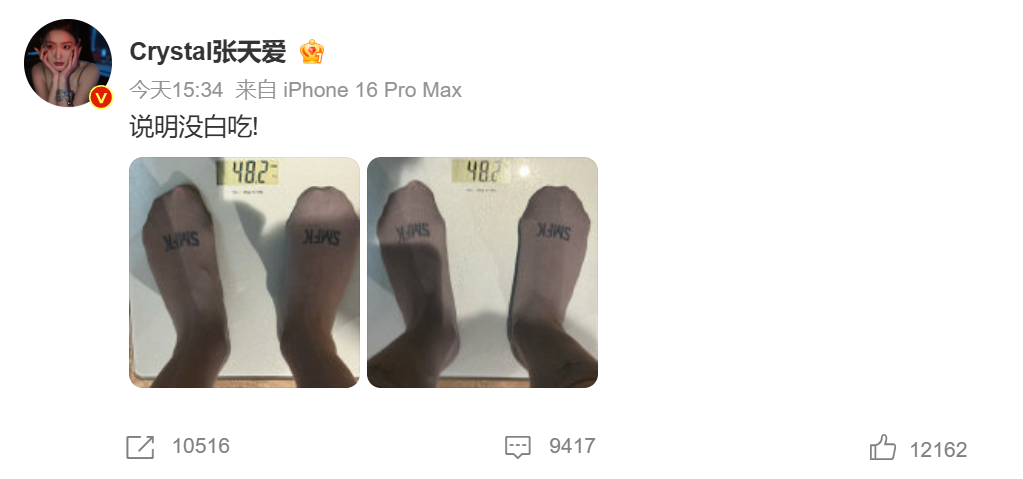

3月3日深,演员张天爱在社交平台晒出一张体重秤照片,48.2公斤的数字旁配文“说明没白吃”,评论区瞬间涌入数万条留言。有人惊叹“女明星的体重管理太狠”,也有人自嘲“我喝水都不敢这么放肆”。身高165厘米的她,体重恰好卡在“好女不过百”的民间标准线上,这场看似普通的分享,意外撕开了当代社会对女性身材规训的隐秘伤口。

数据不会说谎——中国疾控中心2023年发布的报告显示,成年女性平均体重已达59公斤,可社交平台上,“165cm/48kg”却成了某种“黄金比例”。当明星体重与普通人拉开10公斤的鸿沟,当电梯间、餐厅、健身房的每个角落都潜伏着“数字警察”,这场关于身体的暗战早已超出健康范畴。我们究竟在被谁定义?又为何甘愿把血肉之躯压进冰冷的数字模具?

凌晨两点的写字楼里,28岁的白领小林对着电梯间的智能体重秤发呆。显示屏上的62公斤像一道红色警报,刺得她慌忙按下关门键。这种焦虑并非个例,国家统计局数据显示,中国20-35岁女性日均称重1.8次,比五年前翻了3倍。当我们把张天爱的48公斤设为“满分答卷”,59公斤的平均值就成了不及格的“耻辱柱”,可鲜少有人追问:出题人究竟是谁?

镜头转到杭州某网红轻食店,沙拉碗上的卡路里标签仿佛审判文书。95后姑娘小陈掏出手机扫码,App立刻弹出警告:“今日已超标187大卡”。这种精密监控正渗透每个生活场景——写字楼电梯化身“体重审判庭”,餐厅变成“热量刑场”,健身软件用虚拟勋章织成“自律牢笼”。更吊诡的是,某购物平台数据显示,2023年“显瘦神器”搜索量暴涨210%,那些收腰连衣裙、高腰牛仔裤,本质上不过是数字暴力的实体刑具。

在这场全民参与的“身体雕刻运动”中,女明星成了最锋利的手术刀。某娱乐公司经纪人私下透露,艺人合同里常藏着“体重浮动不超过3%”的隐形条款,张天爱们与其说是活生生的人,不如说是行走的体重标杆。当48公斤反复冲刷热搜,普通女性镜子里的自己就永远“差一点”——差一点骨感,差一点轻盈,差一点配得上那句“自律即自由”。

但转机正在裂缝中生长。在北京某互联网公司,人事总监发现00后求职者简历开始出现“拒绝体重询问”的备注;上海高校食堂里,学生自发遮盖菜品热量表;豆瓣小组“反身材PUA联盟”成员两年激增50万。这些细微反抗像星星之火,烧向那套强加的标准。正如32岁的宝妈李薇在视频里说的:“我花了十年和体重秤和解,现在终于明白,该被称量的是那些制定规则的人。”

当48公斤成为丈量女性的标尺,我们失去的不仅是口腹之欢,更是定义自我的权力。那些电梯间的闪烁数字、餐厅里的热量标签、健身软件的红黄绿灯,织就了一张天罗地网,把鲜活生命压缩成小数点后的战争。但身体从来不是待雕的朽木,而是会开花的土地——有人用六块腹肌耕种,有人用丰腴曲线收获,本就不该只有一种丰收的模样。

千年之前,楚王好细腰饿死宫人;千年之后,我们不该再困在他人目光铸就的牢笼。或许真正的觉醒,始于撕掉体重秤上的标签,终于听见身体真实的脉搏。下一次遇见电梯间的体重秤,不妨笑着走过,毕竟春天的柳枝从不在意自己重了几两,它只管在风里舒展成自己的模样。