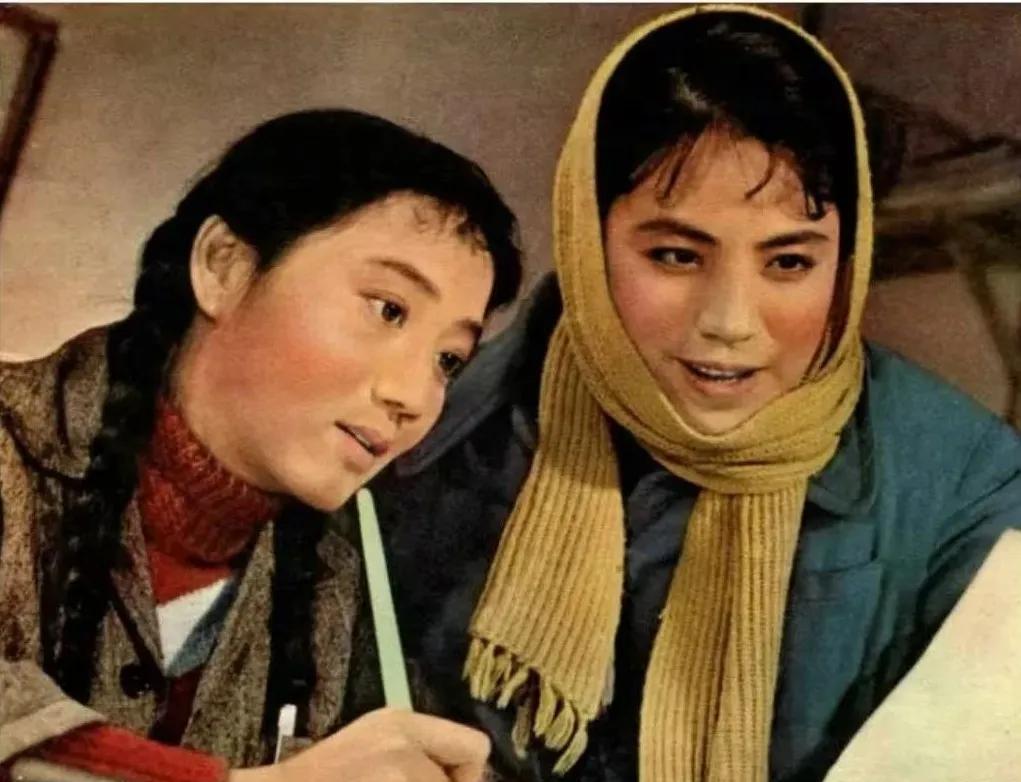

老电影里那些熟悉的面孔,总让人觉得在哪儿见过,可就是想不起名字来。她们是电影里的绿叶,默默衬托着主角的光芒,却很少有人记得她们叫啥。

吴素琴,这名字听着挺耳熟的,可能在哪部电影里看到过吧。她是黑龙江齐齐哈尔人,15岁就开始演戏了,也是够早的。想想我15岁的时候还在上学呢,哪像她已经在舞台上表演了。她演过《三个战友》《暴风骤雨》这些片子,虽然不是主角,但也挺出彩的。

后来她还当上了北京电影制片厂演员剧团的团长,看来演技和能力都不错。不过说实话,我对她印象最深的还是在《青年鲁班》里演的吴医生,虽然戏份不多,但是给人感觉特别亲切。

她好像还得过什金凤凰别荣誉奖,具体是啥奖我也不太清楚,反正听着挺厉害的。不过想想也是,能在那个年代一直演戏,还当上团长,肯定是有两把刷子的。

说起来,她演过的《草原上的人们》《葡萄熟了的时候》这些片子,现在估计年轻人都没听说过。但在当时可能挺火的,要不然也不会让她演。不知道现在还能不能找到这些老电影看,挺想看看的。

吴素琴这个名字,听着就觉得挺有年代感的。现在的演员名字都挺洋气,像什么英文名啊,艺名啊的,哪像她这么朴实无华。不过这种朴实可能才是最打动人的吧,就像她演的那些角色一样。

说起苏剑峰,我还真不太熟悉。听名字像是个男的,结果一查才知道是个女演员。她是上海人,1953年从北京电影学院毕业的。那时候能考上北电,肯定是很有天分的。

毕业后她进了北影,后来又调到了长春电影制片厂。这么一折腾,从南方到北方,再到东北,也是够折腾的。不过可能正是因为这样,她才能演绎出不同地方的角色吧。

她演过《寻爱记》《春雷》这些片子,虽然我没看过,但听名字就觉得挺有意思的。特别是《寻爱记》,不知道是不是像现在的爱情片一样。那个年代的爱情应该比现在单纯多了吧。

苏剑峰在长影的时候,好像是青年演员里出镜率挺高的。演了十几部电影,虽然可能不是主角,但能一直有戏拍也不容易了。不知道她后来为啥调离长影了,可能是有啥原因吧。

想想那个年代的演员,真的挺不容易的。没有现在这么多资源,也没有那么多曝光的机会。能一直坚持演戏,肯定是真的热爱这个职业吧。苏剑峰虽然不是大明星,但她的经历也挺值得敬佩的。

李萌这个名字,听着就觉得挺有灵气的。她原名叫李芬,不知道为啥要改名。可能是个字更有意思吧。她是上海人,在无锡江南大学毕业的,看来是个有文化的人。

1951年她就开始演电影了,第一部戏叫《姊姊妹妹站起来》,听名字就知道是那个年代的作品。她在里面演女主角,一开始就能演主角,看来是很有实力的。

后来她辗转去了上影、北影,最后到了长影。这一路走来,估计经历了不少事。从南方到北方,再到东北,气候变化这么大,适应起来应该挺不容易的。

她演过《夏天的故事》《马兰花开》这些片子,虽然我没看过,但听名字就觉得挺有意思的。特别是《夏天的故事》,让人想起了自己年轻时的夏天,那种懵懂和青涩。

李萌的第一任丈夫是印质明,后来又嫁给了音乐家毛德尧。看来她的生活也是多姿多彩的。不知道这些经历对她的演艺事业有没有影响。可能正是因为有这些丰富的人生经历,她才能演绎出不同的角色吧。

孟宪英,这名字听着就很有学问的感觉。她是北京人,1951年从燕京大学考入了文化部电影局电影艺术研究所。那个年代能上大学的人可不多,看来她是很有文化底子的。

她先是在北影工作,后来又去了长影。在长春电影学院还当过老师,看来不光会演戏,教学能力也不错。后来她又回到北影当编辑,这一路走来,经历还真是丰富。

孟宪英演过《党的女儿》《帅旗飘飘》这些片子,虽然我没看过,但听名字就知道是那个年代的作品。那时候的电影题材可能比较单一,但演员们的演技应该是很扎实的。

她后来去当编辑了,不知道是不是因为觉得演戏不如写剧本有意思。或者是觉得年纪大了,不适合再演戏了。不管怎样,能在电影行业一直工作下去,也是很不容易的。

想想那个年代的知识分子,能在电影行业工作,应该是很让人羡慕的吧。孟宪英从演员到老师再到编辑,每一步都走得很稳,看来是个很有能力的人。

郭艺文,这名字听着就挺有艺术感的。她是山东潍坊人,1952年就去北京学表演了。那个年代,从山东到北京,这路程可不近,看来她是很有追求的。

她毕业后先是在北影工作,后来又去了长春电影制片厂。从北京到长春,这一路上肯定经历了不少事。不知道她是怎么适应东北的气候的,毕竟比山东冷多了。

郭艺文演过《沙家店粮站》《怒海轻骑》这些片子,虽然我没看过,但听名字就觉得挺有意思的。特别是《妈妈要我出嫁》,不知道是不是像现在的催婚剧一样。那个年代的婚姻观应该比现在简单多了吧。

她在长影应该是挺受欢迎的,演了不少片子。虽然可能不是主角,但能一直有戏拍也不容易了。不知道她私下里是个什么样的人,是不是像她演的角色一样活泼开朗。

想想那个年代的演员,真的挺不容易的。没有现在这么多资源,也没有那么多曝光的机会。郭艺文能一直坚持演戏,肯定是真的热爱这个职业吧。

张勤箴,这名字听着就很有年代感。她是辽宁大连人,1949年就考入北京电影制片厂当演员了。那时候新中国刚成立,能进电影厂工作,应该是很让人羡慕的吧。

她1950年就开始演电影了,第一部戏叫《神鬼不灵》,听名字就知道是那个年代的作品。从1951年开始,她演了不少经典作品,看来是很受欢迎的。

后来她又去了长春电影制片厂,不知道是不是想离家近点。从北京到长春,这一路上肯定经历了不少事。不过长春可能比大连还冷,不知道她是怎么适应的。

张勤箴演过《一贯害人道》《未完成的喜剧》这些片子,虽然我没看过,但听名字就觉得挺有意思的。特别是《未完成的喜剧》,让人很好奇到底是什么样的喜剧。

她在《英雄儿女》里演了个医生,虽然戏份不多,但给人印象很深。可能是因为她演得特别真实吧,就像真的医生一样。不知道她是不是专门去医院体验过生活。

想想那个年代的演员,真的挺不容易的。没有现在这么多资源,也没有那么多曝光的机会。张勤箴能一直坚持演戏,而且演了这么多经典作品,真的很了不起。

说起这些老演员,虽然很多人可能叫不出她们的名字,但看到她们的脸就会觉得很熟悉。她们就像是电影里的绿叶,虽然不是主角,但是没有她们,电影就少了很多生气。

这些演员大多是在50年代开始演电影的,那时候的中国电影业刚刚起步。她们见证了中国电影的发展,也为中国电影做出了自己的贡献。虽然她们可能没有获得太多的荣誉和关注,但她们的付出是值得我们尊重的。

她们演的很多电影都是反映那个年代生活的,比如《党的女儿》《工地青年》这些。虽然现在看来可能觉得有点过时,但在当时肯定是很受欢迎的。通过这些电影,我们也可以了解到那个年代人们的生活和思想。

这些演员的经历也很有意思,有的是从南方到北方,有的是从大学生变成了演员。她们的人生经历其实也反映了那个时代的一些变化。比如说,那时候能上大学的人不多,但是她们中有好几个都是大学毕业的。

虽然她们大多数都不是主角,但是她们的表演可能更接地气,更能反映普通人的生活状态。看她们的表演,可能会让人觉得特别亲切,就像在看自己的邻居或者亲戚一样。

这些演员的职业生涯也很有意思,有的一直在演戏,有的后来转行做了老师或者编辑。这可能也反映了当时电影行业的一些变化。不管怎样,她们都在自己的岗位上做出了贡献。

虽然现在很多人可能已经不记得她们了,但是她们的表演可能影响了后来的一些著名演员。也许有些演员在塑造角色的时候,会想起这些前辈的表演,从中获得一些灵感。

总的来说,这些老演员虽然不是主角,但她们是中国电影发展过程中不可或缺的一部分。她们的故事值得我们去了解,她们的付出值得我们去尊重。让我们记住这些熟悉的面孔,因为她们也是中国电影历史的见证者和创造者。