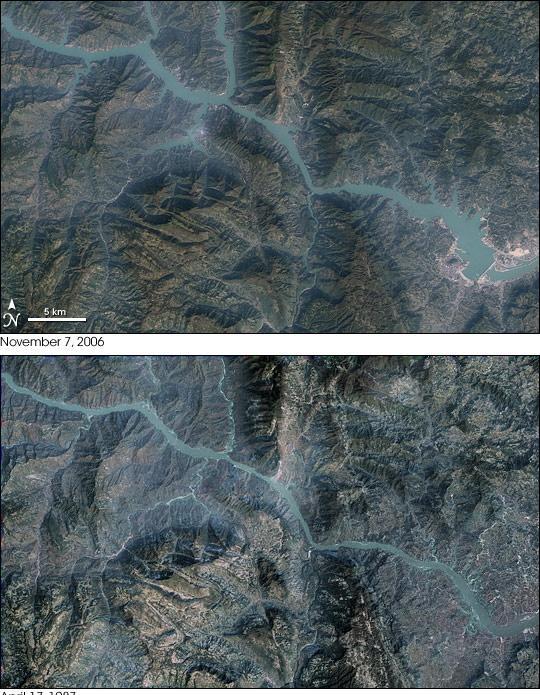

2006年的某一天,你在电视新闻中看到了一条消息:三峡大坝顺利蓄水,并开始运行。

一片欢呼声之中,也有不少质疑的声音。

长江自古就有“泥沙多、变幻无常”的特点,黄万里先生曾经预言,大坝上游可能会出现严重的泥沙淤积问题。

那么,到底这座举世瞩目的大坝能否经受住泥沙淤积的考验呢?

20多年过去了,这个问题愈发值得探讨。

三峡大坝的泥沙淤积问题泥沙淤积,这是一个并不新鲜的话题。

尤其对于三峡大坝这么巨大的工程,它的泥沙问题更是人们热议的焦点。

长江的泥沙含量在全球的大河中都名列前茅,每年涌入三峡大坝的泥沙量相当可观。

一些人担心,这些泥沙会不会像黄万里先生所说的那样,在大坝上游沉积,减弱蓄水和发电能力,甚至威胁大坝安全呢?

事实上,从1994年三峡工程开工到2006年蓄水,中间的十几年里,这个话题就一直被媒体、专家、公众所关注。

2018年的一份数据显示,蓄水后大坝上游已经淤积了20.593亿吨的泥沙。

这是什么概念?

大约等于20万个足球场覆盖上10米厚的泥沙。

虽然泥沙问题让人们忧心忡忡,但工程设计者们早就未雨绸缪,采取了一系列措施加以应对。

三峡大坝配备了先进的泥沙监测系统。

以往的人工观察不仅费时费力,而且容易出现误差。

现在,借助高科技的监测手段,管理人员可以实时掌握泥沙的沉积情况,并及时发出预警。

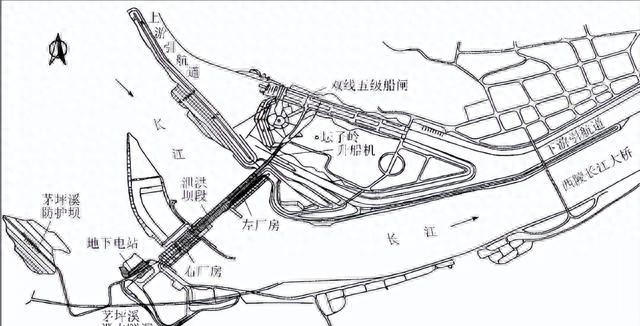

除了监测,三峡大坝的泄洪设施也是为了应对泥沙淤积精心设计的。

在洪水季节,科学的泄洪操作能有效地将大量泥沙随水流排出,减轻上游淤积的压力。

而且,大坝还巧妙地利用“蓄清排浊”的方法,即在来水较清的时候蓄水,在泥沙较多的时候泄洪,将泥沙排到下游,防止其在上游沉积。

就像所有巨大的水利工程一样,仅实施这些措施还远远不够。

三峡大坝还采用了动态调度的方式,通过在不同季节调节水库的水位,尽量控制泥沙的沉积。

这样的操作,让泥沙有时段有秩序地随着水流走向下游,而非淤积在某一固定位置。

泥沙淤积的长期影响及应对策略尽管有这么多措施,泥沙淤积问题仍然是个长期的挑战。

长江泥沙量大且年年有增,随着时间的推移,泥沙的沉积量只会更多。

对大坝的长期运行而言,管理者必须不断进行技术创新和优化管理。

比如,改进现有的泥沙处理技术,提高泥沙的利用率,将一些沉积的泥沙用作建筑材料或其他用途。

在生态水利方面,通过植树造林、水土保持等措施,减少泥沙的源头产量。

不仅如此,与上游地区的协作同样重要。

只有长江流域各省市密切配合,共同维护水土,降低泥沙的产出,才能从根本上解决大坝泥沙淤积问题。

黄万里的担忧与现实黄万里先生的预言并非空穴来风。

事实证明,大坝上游的确面临着泥沙淤积的挑战。

经过20多年的运行和动态管理,我们看到三峡大坝目前仍能稳定运作。

尽管2022年时,泥沙量已经超过了20亿吨,但这并没有发生大坝运行困难或安全问题。

三峡工程的设计者们成功的部分原因在于,他们对长江泥沙特性的深刻认识和预测能力,使得他们能够提前做好相应的防范方案。

黄先生的预言既让大家保持警醒,也在某种程度上推动了更科学严谨的建设和管理方法的实施。

当然,大坝并不是没有问题的。

除了泥沙淤积,还有生态环境变迁、居民迁移等诸多复杂因素。

只有不断加强科学研究和技术应用,及时应对新的挑战,才能确保三峡大坝的长期安全稳定运行。

结语回顾三峡大坝的建设史,不禁让人思考现代工程的复杂性和人类智慧的伟大。

泥沙问题从未停止困扰,但我们始终在寻找平衡之道。

或许,黄万里预言的实现与否不是重点,重点是在面对自然力量的挑战时,我们所展现出的科学态度和不断进取的精神。

在未来,三峡大坝依然会面临诸多考验。

愿我们每个人都能在关注这些重大工程的时候,多一点科学素养,多一份理性的思考。

以这样的态度,去面对所有未知的挑战,去解决每一个复杂的问题,才能真正实现人与自然的和谐共生。

20亿吨,这是一大笔财富呀!