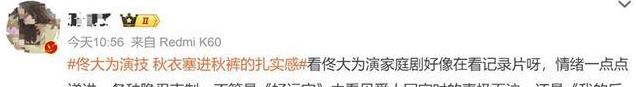

在《我的后半生》的热播浪潮中,佟大为饰演的沈青以一场克制到极致的哭戏,将表演艺术推向了新的讨论维度。这场被网友称为“秋衣塞进秋裤的扎实感”的演绎,不仅单日创下27万次观看量,更在社交媒体掀起长达48小时的解剖式讨论。当表演细节被逐帧放大时,观众发现:真正震撼人心的艺术,往往藏在生活的褶皱里。

解剖刀下的情感肌理在沈青与妹妹追忆亡母的经典片段中,佟大为用三组生理反应构建出完整的情绪图谱。当妹妹首次提及母亲时,喉结的剧烈滚动与刻意低头的动作形成矛盾张力——这是成年男性对脆弱本能的抵抗。随着对话深入,腮帮肌肉的规律性颤动如同心跳监测仪,将角色强行压抑的悲痛转化为具象的生理信号。

最令人称道的是崩溃瞬间的微表情设计。在听到“拔白头发”的细节时,佟大为选择用左侧嘴角0.3秒的抽搐替代常规的涕泪横流。这种违背表演教科书的处理,恰似被砂纸打磨过的哭腔,让台词裹挟着粗粝的真实感穿透屏幕。

有戏剧学院教授指出,这种“反高潮”演绎需要演员对肌肉控制精确到毫秒级,是体验派与方法派的完美融合。生活流的时空穿越从《玉观音》里青涩的杨瑞到《中国合伙人》中热血澎湃的王阳,佟大为的表演进化史堪称影视行业审美变迁的活化石。早期作品中的阳光少年气,在《我的后半生》里被淬炼成更具厚度的中年质感。

这种转变并非依靠外形改造,而是通过呼吸节奏的调整与肢体重心的下沉实现——当他佝背坐在旧沙发上时,连手肘支撑膝盖的角度都透着被生活磋磨过的疲惫。观众在沈青身上看到的不仅是角色,更是无数中国式家庭顶梁柱的集体缩影。那些强行吞咽的哽咽、刻意回避的眼神、故作轻松的苦笑,构成了一套完整的情绪防御机制。

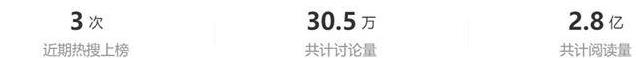

这种表演的普世价值,在网友“看这段戏时想起父亲”的共情浪潮中得到了最佳印证。演技考古与行业启示当#秋衣塞进秋裤的扎实感#登上热搜榜首时,这场全民参与的演技鉴赏已超越普通观剧讨论。美妆博主分析他眼周肌肉的发力方式,配音演员研究他气声台词的共鸣位置,甚至心理学专家将其微表情作为情绪管理的临床案例。

这种多维度的解构狂欢,暴露出观众对“技术流表演”的饥渴需求。在影视工业追求视觉奇观的时代,佟大为的“去技巧化”呈现反而成就了高级的戏剧张力。正如网友精辟总结:“他的演技像件纯棉秋衣,没有亮片刺绣却保暖透气。”

这种扎根生活土壤的创作理念,恰与当下盛行的“炸裂式演技”形成鲜明对比,为行业提供了“少即是多”的表演范本。真实感的悖论与突围在这场全民演技解剖中,一个有趣的认知偏差逐渐浮现:越是精心设计的“自然”,越需要严密的技巧支撑。

佟大为在采访中透露,为准备那场哭戏,他反复观看200小时的真实讣告录像,记录不同年龄、性别、职业人群的哀伤表达差异。这种近乎偏执的准备工作,最终凝结成荧幕上那些看似即兴的生理反应。当观众盛赞其表演“毫无表演痕迹”时,或许正是对演员最高规格的褒奖。

这种“精心策划的偶然性”,打破了戏剧表演与生活体验的次元壁,让每个观者都能在角色身上照见自己。正如某条获赞10万+的评论所说:“好的表演不是让你看见演员,而是让你看见镜子。”在这场始于演技讨论、终于艺术思辨的全民狂欢中,“秋衣塞进秋裤”的比喻已超越简单的修辞范畴,成为衡量表演价值的审美标尺。

当镜头再次对准佟大为眼角的细纹时,我们看到的不仅是演员的面部纹理,更是一个时代对真实感的集体渴求——在悬浮剧泛滥的今天,那些敢于把生活褶皱展现在镜头前的创作者,终将在观众心中烫下最深的印记。#百度带货春令营#