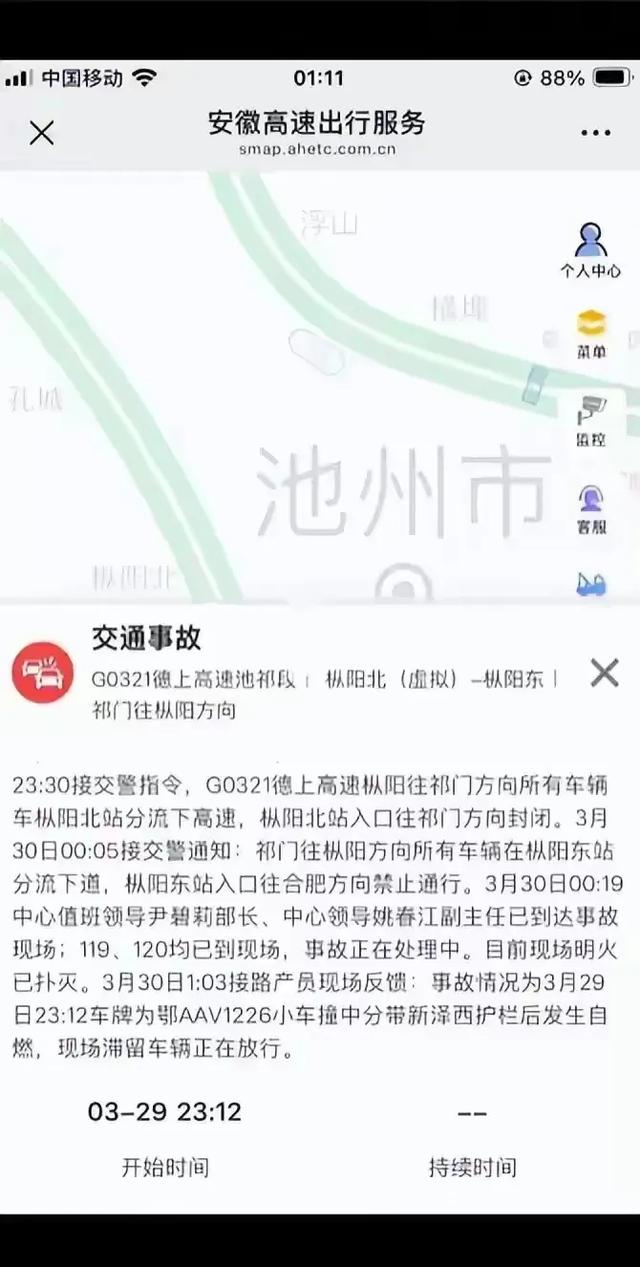

2025年3月29日晚,德上高速池祁段发生一起惨烈车祸。一辆小米SU7高速撞上护栏后起火,车上三名年轻的女大学生不幸丧生,美好的青春就此戛然而止 。事故瞬间引发了网络上的激烈讨论,大家都在关注:这起悲剧究竟是怎么发生的?

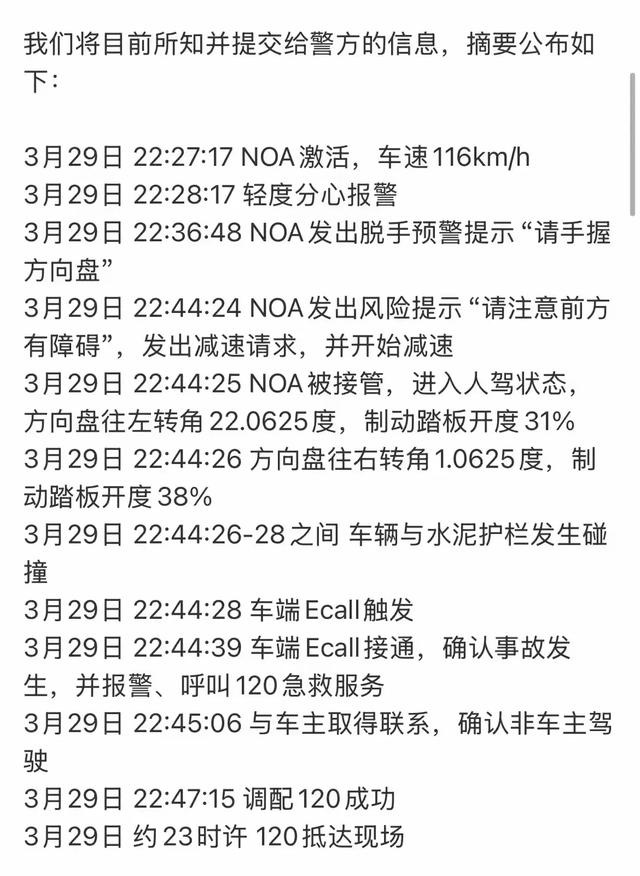

根据小米公司透露的信息,出事的时候,车辆正处于NOA智能辅助驾驶状态,速度高达116km/h。倒霉的是,事发路段正在施工,车道临时改成逆向车道。22点44分24秒,车辆检测到前方有障碍物,发出风险提示,并且开始减速。仅仅过了1秒,驾驶员就紧急接管车辆,又是打方向盘,又是使劲踩刹车,试图让车辆避开危险,可还是没成功。车辆最终以约97km/h的速度撞上了隔离带的水泥桩,现场的状况惨不忍睹 。

事故发生后,小米迅速成立了专项小组,马不停蹄地赶到事故现场,配合警方展开调查。31日,小米按要求提交了车辆行驶数据。雷军也出面发声,表达了对遇难者的哀悼,并且承诺小米不会逃避问题。然而,家属这边却炸开了锅。驾驶女生的母亲透露,女儿出发前骗她说坐高铁去考试。更让她生气的是,事故发生后,小米方面一直没有主动联系过她们。女生的男友同样对小米的回应表示怀疑,称根本没人告知他们后续调查的进展。网上有人质疑女生的驾龄,对此,家属赶紧出来澄清,说女生已经拿到驾照三年多了,平时开车也算熟练。

这起事故,不仅让三个家庭遭受了沉重的打击,也将智能驾驶的安全问题推到了大家眼前。小米SU7的NOA智能辅助驾驶功能,原本是为了减轻驾驶员的负担,让开车变得更轻松。可从这次事故来看,在复杂路况下,这套系统似乎不太靠谱。从系统发出风险提示,到车辆撞上障碍物,前后只有短短2秒。就算驾驶员反应够快,也很难在这么短的时间内避免悲剧发生。

这就引出了一个值得思考的问题:智能驾驶功能在面对临时施工路段时,能不能提前做出更准确、更及时的判断,给驾驶员留出足够的反应时间?如今的智能驾驶技术,大多依赖传感器和算法来识别路况。但在实际驾驶中,路况复杂多变,各种突发情况都有可能出现。就拿这次事故来说,施工路段的路况比较特殊,智能驾驶系统显然没有及时准确地识别出潜在的危险,导致驾驶员来不及应对。

再看看智能驾驶的人机交互设计。当系统检测到危险时,能不能以更直观、更及时的方式提醒驾驶员?在这起事故中,系统虽然发出了风险提示,但驾驶员从收到提示到采取行动,时间太紧张了。要是人机交互设计能更合理,让驾驶员能更快地做出反应,或许就能避免悲剧发生。

对驾驶员来说,即便车辆配备了智能驾驶功能,也不能掉以轻心。智能驾驶只是一种辅助工具,不能完全替代人的判断和操作。在驾驶过程中,驾驶员必须时刻保持警惕,随时做好接管车辆的准备。就像这次事故,虽然车辆处于智能辅助驾驶状态,但面对突发情况,最终还是得靠驾驶员来应对。

目前警方的调查还在进行中,小米团队也在积极配合。不管最终的调查结果如何,这起事故都给车企和驾驶员敲响了警钟。车企在研发智能驾驶技术时,不能只追求技术的先进性,更要把安全放在首位。只有通过不断优化算法、改进人机交互设计,提高智能驾驶系统的可靠性和安全性,才能真正让消费者放心。

对驾驶员来说,要正确认识智能驾驶的作用,不能过度依赖。在享受智能驾驶带来便利的同时,也要牢记自己的责任,时刻关注路况,确保行车安全。毕竟,生命只有一次,任何疏忽都可能造成无法挽回的后果。希望通过这起事故,各方都能吸取教训,让类似的悲剧不再发生。