在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”和“赞赞”,感谢您的支持!

2025年3月,华语娱乐圈迎来了一场前所未有的集体告别。开年仅三个月,表演艺术家李瑞芳、相声名家武福星、演员大S、音乐人方大同、播音泰斗虹云等13位演艺界名人相继离世,年龄跨度从22岁到94岁。94岁的“新中国影星”于洋与41岁的“R&B诗人”方大同,一个代表着红色记忆的余晖,一个承载着千禧青春的潮汐,两代人的集体记忆在这一年轰然相撞。

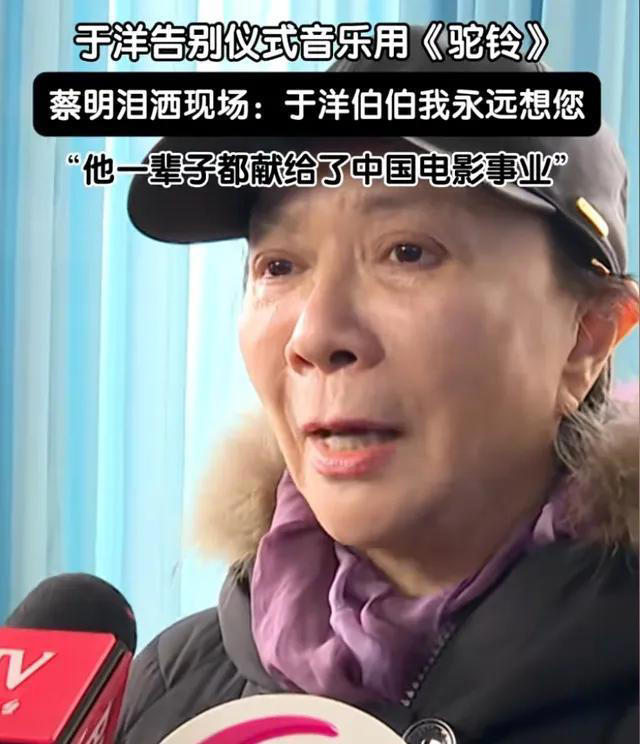

于洋离世当天,北京电影博物馆内挤满了白发苍苍的老人,他们抚摸《英雄虎胆》的胶片拷贝,低声哼唱《驼铃》;而方大同的社交账号下,粉丝们用AI续写他未完成的歌,在元宇宙中为他点亮数字蜡烛。这场跨越半世纪的死亡叙事,撕开了代际文化的裂缝,也埋下了和解的种子。

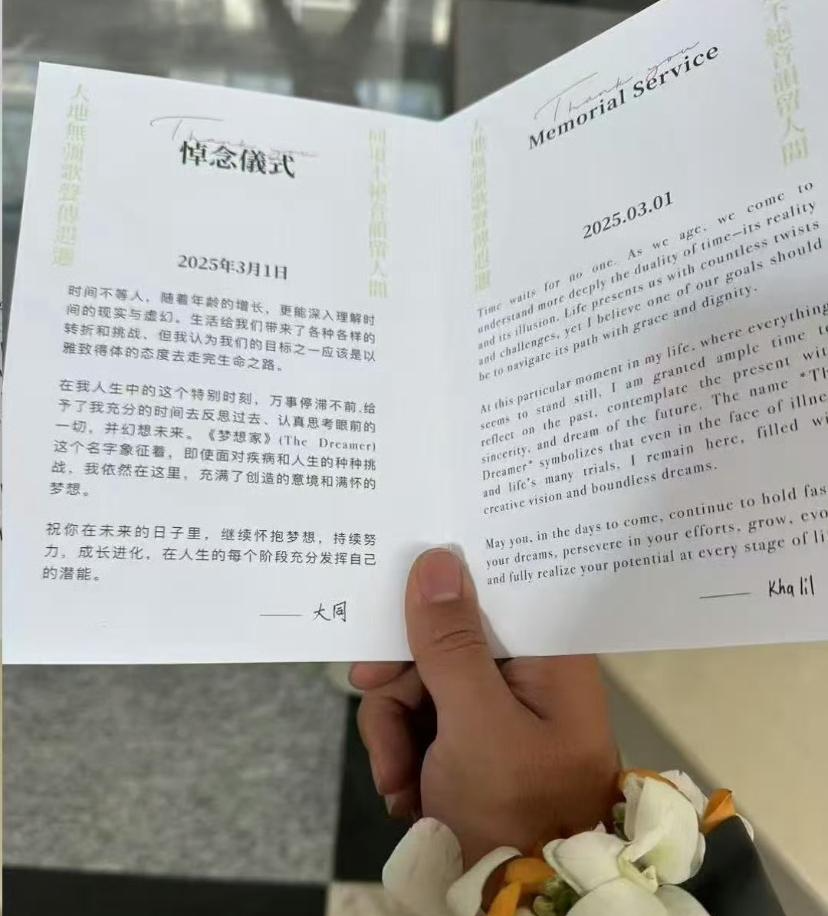

当于洋的追悼会上响起《戴手铐的旅客》经典台词时,一位老影迷颤抖着展开泛黄的观影日记,纸页间夹着1965年的电影票根。这种实体化悼念,与方大同粉丝将《橙月》专辑封面P上天使翅膀的行为形成鲜明对比。老一辈执着于胶片、书信、追思会,试图用物质载体对抗时间侵蚀;年轻人却在B站弹幕中刷屏“去天堂写歌吧”,用NFT技术铸造虚拟墓碑。这种差异背后,是农耕文明的“入土为安”与数字时代的“云端永生”理念的激烈碰撞。

然而代际沟壑中悄然生长着共情的藤蔓。22岁的新生代演员卢森堡王子因救人遇难,他的故事让老一辈想起83岁的高亮——这位湘剧艺术家临终前仍在指导弟子甩水袖。当方大同的AI合成曲《未来》在音乐平台冲上榜首时,虹云朗诵的《话说长江》片段也在短视频平台意外翻红。

上海“跨年代记忆博物馆”的策展人将方大同的吉他置于于洋的军装旁,参观者扫描展品二维码,听到90后女孩为《英雄虎胆》落泪,80后男子回忆《三人游》陪伴的失恋夜晚。死亡以残酷的方式完成了文化启蒙:50后在直播间学会发送虚拟蜡烛,Z世代开始收藏老电影胶片,代际坚冰在记忆的温度中逐渐消融。

最动人的和解发生在薛凯琪的纪念演唱会上。当她哽咽唱起方大同遗作《未来》时,台下举着荧光棒的少女与攥着手帕的中年夫妇同时红了眼眶。这一刻,《驼铃》的苍凉与《Love Song》的缠绵在空气中交织,94岁与41岁的生命以另一种形式重叠。老一辈终于理解,年轻人用AI续写未竟之作不是亵渎,而是拒绝放手的深情;年轻人也读懂,那些抚摸胶片的手势里藏着与自己刷屏弹幕同样的不甘——谁都不愿青春记忆随风而逝。

2025年的这场集体告别,像一面棱镜折射出时代的困惑与觉醒。当94岁的于洋与41岁的方大同在公众记忆中被并置,我们突然发现:代沟的本质不是价值观的对抗,而是情感语言的错频。老艺术家用胶片雕刻集体信仰,音乐人用代码构建私人宇宙,本质上都在完成同一使命——将易逝的血肉之躯铸成不朽的文化基因。

那些在追悼会上诵读挽联的老人,与在区块链上铸造数字墓碑的少年,或许终将明白:生命的消逝从不是终点,当50后的军装与90后的吉他并肩陈列在记忆博物馆,当《驼铃》与《春风》在同一个空间共鸣,代际战争便输给了永恒的人性之光——我们都在用各自的方式,让爱和记忆比死亡活得更加长久。