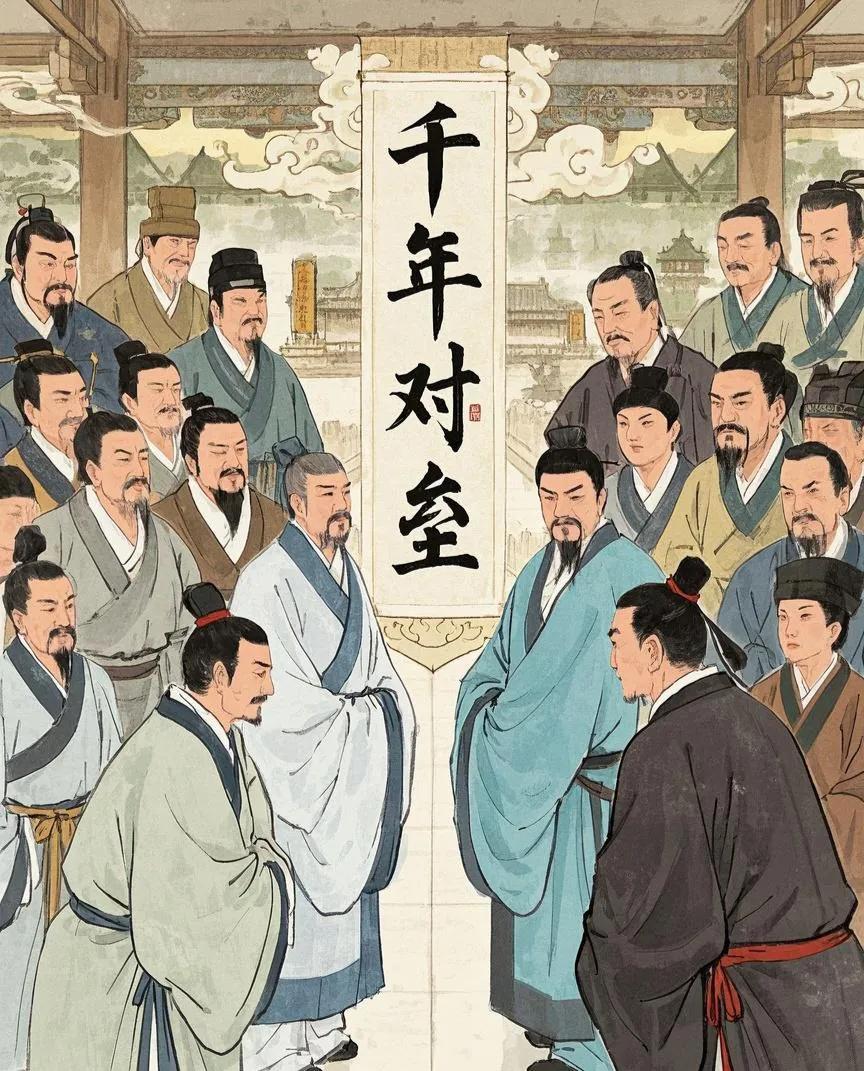

明清两朝的读书人案头,总摆着两本命运迥异的书——朱熹的《四书章句集注》和王阳明的《传习录》。前者是科举考试的钦定教材,后者是士人私下传阅的"禁书"。这场持续六百年的思想暗战,藏着中国社会最深层的生存密码。

一、程朱理学:王朝的钢筋铁骨

朱熹构建的"天理"体系,将三纲五常铸成永不生锈的青铜鼎。当绍兴十二年(1142年)宋高宗将程朱理学定为官学,中国第一次拥有了标准化的意识形态流水线。科举考场里,百万书生用"存天理灭人欲"的模具浇铸灵魂,造就了史上最稳固的文官统治集团。

但这种精密设计付出了惨痛代价:万历年间徽州府志记载,当地节妇祠堂数量十年激增三倍,而同期新生儿夭折率高达四成——理学打造的贞节牌坊下,埋着无数被"天理"绞杀的人性。

二、阳明心学:庶民的觉醒匕首

正德三年(1508年),王阳明在龙场驿悟出"心即理",这把思想匕首划破了理学的铁幕。嘉靖年间的泰州学派将心学推向市井,扬州盐商王艮公开宣讲"百姓日用即道",绍兴布衣王畿在茶馆传授"致良知"。心学就像野火燎原,让目不识丁的贩夫走卒突然意识到:真理不在圣贤书里,而在自己心中。

这种觉醒让王朝统治者坐立难安。天启二年(1622年),东林党人李三才的奏折直言:"今市井之徒妄议朝政,皆阳明余毒未清。"心学赋予个体的精神主权,正在瓦解皇权专制的根基。

三、致命悖论:两种秩序的千年缠斗

程朱理学创造了惊人的政治稳定性——从南宋到清末,中国维持了世界罕见的超稳定结构。但代价是整个民族陷入"文化冷冻",当1840年鸦片战争的炮火轰开国门,理学家们还在用《朱子家礼》对抗马克沁机枪。

心学则展现出惊人的现代性基因:明治维新前的日本儒者,正是捧着《传习录》推翻幕府;蒋介石在黄埔军校要求学员必读阳明语录。但吊诡的是,这种思想解放若失控就会演变为民粹狂欢,明末李贽"穿衣吃饭即是人伦物理"的呐喊,最终沦为某些人纵欲的遮羞布。

这场持续千年的思想博弈从未结束,它早已编码进中国人的精神DNA——既要秩序井然的"理",也要生气勃勃的"心",或许这才是中华文明真正的生存智慧。