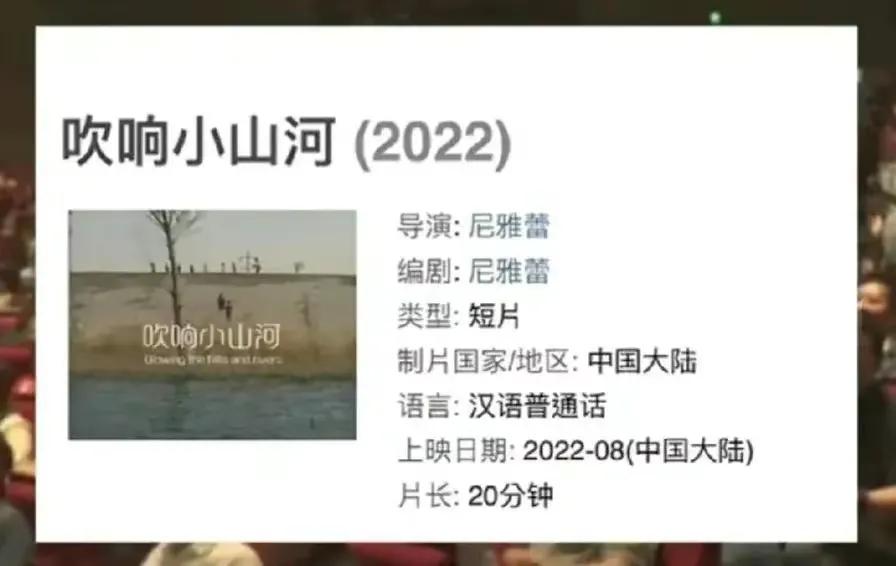

导读:青岛电影学院一女生毕业作品《吹响小山河》只获得三等奖,该女生登台后表示接受不了,拒绝领奖,自己的作品在国际上获得了不少的奖,为何在学校只能得到三等奖。

《吹响小山河》也在网上爆火,那么这部三十多万的小成本短片,是否真的失败?亦或是学校不懂艺术?

耐着性子看完这部20分钟的短片,感慨颇多。

下面就说说我的看法,当然可能我不懂艺术,不懂电影,所以评价只供参考,也只代表个人意见:

导演似乎在刻意塑造一种“乡村环境”,但却又脱离了现实。

从一开始看吧,按照环境,我以为是在大山深处,有山有水,这样似乎和我老家差不多,可看着看着,又觉得不是,更像西北地区的环境,可随后发现,好像又在海边。

原谅我,我实在没办法带入其中,我自始至终不知道,导演想要描绘的环境到底是什么?

其次,为了塑造农村环境,刻意制造了一些不属于农村的东西,但又要让人觉得这就是农村,所以就有了“很农村”的一些东西。

比如破旧的窗户、老旧的课桌、农村小院子、矮房、一只羊。

可导演不觉得过于刻意了吗?

只要是在农村生活过一星期的人,一眼就能看出,这环境,就是一个固定机位选取出来的艺术作品,和农村生活没有半毛钱关系。

以短片角度来说,确实很失败。

从开局四个小孩子一条线慢跑,很明显的就能感受到“看,他们在哪里演戏呢!”

是吧,一眼就看出来,这就是假的。

你随便大街上找三四个小孩子,让他照着演,他也不会给你演出视频里的样子。

这就是事实。

那么为什么出现剧中的样子呢?很显然,导演为了追求所谓的艺术,为了艺术,所以淡薄了孩子的天性。

再比如,校长、老师、快递站等等的着装,太过刻意,不像是正常乡村人物的着装,仔细一看,其实这种着装有很浓厚的国外艺术色彩。

纵观整个国内,我能想到稍微沾点边的,也就是新疆维吾尔兄弟姐妹们的着装。

可这又与环境刻画格格不入。

从作品名字能够看出,吹响小山河,就是借助《弯弯的月亮》里面的小河,以此来讲述“留守儿童”的故事。

可惜这个故事很单薄。

至少从我这个农村人的角度来说,我感受不到任何留守儿童的生活气息,唯一能契合的,估计就是小男孩一个人的表演,仅此而已。

就比如他们在厨房做饭这一段,怎么看怎么假,一看就是一群城里人,十指不沾阳春水,他们所刻画出来,农村厨房有趣且增进感情的戏码。

自始至终,没有半点农村生活得气息。

所以,刻画出来的所谓留守儿童,也不过是无病呻吟。

最后,对不少网友评论的一点回应:

有人在短片下评论:这是给留守儿童发声!

我的回答是:这确实是在刻画留守儿童,同样结局用一群农民工看视频,以此来告诉大家,要关注留守儿童。

从这个角度来说,确实是对的。

但从作品的角度来说,是一部失败的作品,最简单的来说,如果我是农民工,远在大城市,你拿这样一部作品给我看,告诉我这是农村留守儿童。

那我站起来就给你一巴掌,就是这么现实。

这是导演眼中的留守儿童,而不是真实的留守儿童,因此这样的作品,得不到任何的认可,你随便拿去大街上找个从农村来的人,问一问,就明白。

所以导演说国外获奖,这其中的味道,自己品。

还有人说,这是反讽?

可能我艺术不够,感受不到他所谓的反讽在哪里?他反讽的是什么?

对吧,你说反讽,那么就得有一个对象,那她反讽的是什么呢?

整部作品,没有冲突、没有对立,有的只是几个所谓的留守儿童,以及奇装异服的小丑,反讽的是什么?

借助小孩子反讽留守儿童?反讽家长不应该出去打工?又或者其他的?

所以,花二十分钟看完《吹响小山河》这部短片,我不认为这是一部优秀的作品,至少他作品中表现出来的内容来看,它的描绘可能符合国外的看法,所以得到提名,但它却真正的脱离了现实。

我不知道第一名、第二名的作品是什么,所以也不对《吹响小山河》得第三,发表意见。

但从导演的发言,我们品出一个事实:花30+在国外获得提名(拿奖)就是优秀作品。

这很明显能够感受到一个事实:第一名和第二名花费不高,且在国外没获任何提名奖,所以导演认为这是刻意打压。

如果这样的理由成立,那《长城》就应该成为国内电影的标杆,而不是成为耻辱!

长城是什么,太垃圾了

什么意思你是那边的 希望公平 正义能够到来毕竟别人付出了很多不希望这样直白的看到真实的人间

看了五分钟,就一个感受,拍的很做作,给人感觉就是假,和摆拍差不多的意思。这水平的导演,感觉路边随便抓一个也不会差很多。