1950年1月份,浏阳河旁边,有位老人家站在村子口往远处瞧。没多远的地方,好多人围着一对中年男女和他们的小孩,正往村子这边走来。

老人一眼就瞧出那是他多年未见的儿子一家,立马转身快步走进堂屋,一屁股坐在竹椅上,打算摆出一副严父的姿态来迎接儿子。

儿子一进门,老人一眼就认出了那张朝思暮想的脸。心里的思念一下子涌了上来,他再也憋不住,眼泪当时就哗哗地流了下来。这可是他找了二十年的亲儿子啊!

那个中年汉子眼泪一下子涌了出来:

爸,我回来了,您最近身体咋样啊?

老人只是默默地点了点头,啥话也没说。父子俩你瞅瞅我,我瞅瞅你,眼里都噙满了泪水。

这父子俩到底是谁呢?咋就分开了二十年呢?这中间到底经历了啥事儿?

【“有勇有谋”的解放军将军】

这个许光达,还真不简单!

彭德怀对许光达那是赞不绝口。

“同意恢复供电!”

他跟电报员讲。

现在,许光达这位将军正带着他的队伍,对胡宗南的部队发起猛烈进攻。

胡宗南集团是西北那边最大的国民党力量,但现在他们开始走下坡路了。为了再给他们点颜色瞧瞧,中央决定发起宜川这场战斗。

1948年2月,在寒冷的西北,气温低得让人受不了,水一泼出去立马就冻成了冰。但许光达却像没感觉到冷似的,他心里那股子想要赢、想要继续往前冲的火,一直都在熊熊燃烧。

一天清晨,许光达爬上了万灵山,实地看看宜川这块地方,琢磨着在实战指挥里,怎么把中央军委和彭老总说的“围住城再打增援的敌人”这个策略给落实好。

正当许光达凝神思考的时候,一枚炮弹猛地从天上砸了下来。警卫员反应极快,一眨眼的功夫就把他按倒在了地上。

战火平息之后,许光达站了起来,抖了抖身上的灰,笑着对大家伙儿讲道:

“别担心,没问题的!”

他虽然嘴上一直说没啥大问题,但到了晚上,还是被老婆邹靖华看出不对劲,发现他受伤了。仔细一瞧,原来是背上被弹片给扎了,他一直强忍着没吭声。

邹靖华心里既难过又有点恼火,恼火许光达瞒着她真实情况。她一边絮叨着,一边动手给丈夫处理伤口。

许光达语重心长地说:

战斗马上就要开始,如果我让士兵们知道我受了伤,会影响大家的斗志。

他告诉老婆,这事儿千万别往外说。

战场上两边打得难解难分,情况一会儿一个样儿,这时候彭老总就问许光达,想听听他的想法和判断。

敌人已经没法支援了,我们很快就能攻下,现在可以调一些兵力去加强防守部队的后方灵活度。

战场上情况紧急,许光达迅速给出了自己的主意。

聊到攻打宜川的策略时,有人直接说咱们一股脑儿往上冲就行。但许光达却笑着摇摇头,说猛冲猛打只是其中一招。咱们真正的办法是得想法子把敌人引出来,等他们一现身,那就好对付多了。

彭老总一看,心里头直夸好,对许光达能把事情看得这么通透特别满意,真没想到自家的将领里还有这等能人。

许光达出的主意真不错,让西北野战军打了个大胜仗。他们用了围城打援的战术,把胡宗南的主力二十九军给干掉了,一共消灭了三万多人。这样一来,宜川战役就轻轻松松地结束了。

这场战斗彻底转变了西北的局面,消除了解放军向西挺进和向南出击的障碍,在中国人民解放军的战争历史上留下了浓墨重彩的一笔,堪称经典战役。

许光达在战场上英勇奋战,威名远扬的时候,他远在湖南的老爹许子贵,却对儿子的安危一无所知,连他是活着还是没了都不知道。老爹每天都在四处打听许光达的消息,心里头盼着哪天能和儿子再见上一面。

【命运多舛的的许家父子】

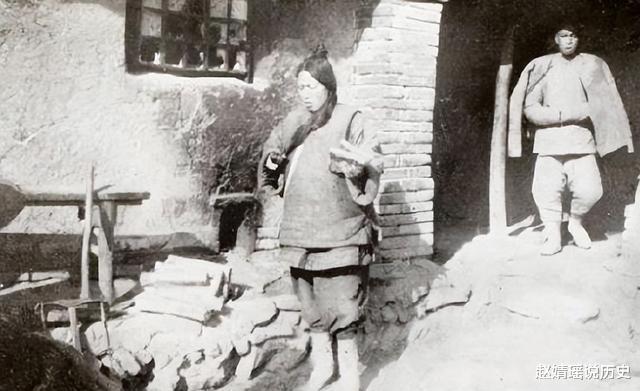

1915年,长沙的萝卜冲村里,有户人家,周围全是茅草房。这时候,院子里有个中年人正背对着屋子,他前面堆了一大堆坏农具,打算动手修修。

他手头忙着活计,同时吩咐旁边的孩子去照看牛群。

小孩点头答应了,麻利地站起身,拍了拍屁股的灰,然后就一蹦一跳地往自家的牛棚跑去。他动作很熟练,一把就牵住了老水牛,一边吆喝一边拉着老水牛出了门。

中年男子瞅瞅自己那体贴的儿子,心里头不由得乐开了花。日子过得紧巴巴的,但儿子孝顺,这也算是苦日子里头的一点甘露了。

许子贵是个中年人,而那个放牛娃,他就是许光达。因为在家他是老五,所以大家都亲切地叫他五伢子。

五伢子才7岁大,尽管年纪不大,但他从小就懂得家里条件不好,因此经常不玩儿,而是去帮爸妈放牛、做农活。这样一来,他比同龄的孩子显得成熟多了。

许子贵瞧在眼里,乐在心里,同时对儿子也生出了几分歉意。

当别的小孩在学堂里吱吱呀呀学着说话时,由于家里条件不好,五伢子没法上学,只能站在一旁,眼馋地看着别人读书识字。这对五伢子来说,真的是种煎熬。

日子再难熬,也得咬牙挺过去。五伢子一天天长大,出息得很,居然考上了长沙师范学校,这可把许子贵高兴坏了。

我本以为日子就会这样普普通通地溜走,许光达留学回来,打算让许家重振旗鼓,带着全家过上富足幸福的好日子。

没想到有一天,许光达跟许子贵讲,他心里琢磨着要去当兵打仗了。

许子贵连忙开口劝说:

好钢用在刀刃上,出色的男儿不选当兵路。

他不希望儿子去参军,在这战乱不断的时期,啥意外都可能发生。

他万万没想到,儿子居然没把他的忠告当回事。

1926年那年的春季,正在长沙上学的许光达,悄悄让人捎来了一张小纸条,纸条上简单写着几个字:我要去南边继续读书了,家里的事情不用担心。

许子贵心里头那个急啊,一想就知道儿子肯定是偷偷跑去参军了。

他实在没别的招儿,只能盼着许光达能寄来几封信。可有一天他去赶集,却听到别人传话说,五伢子已经“走了”。

许子贵心里彻底凉了,好好的孩子就这么没了踪影。每当想到许光达,他的眼泪就止不住地往下流。

但是,他一直没放弃,心里总想着儿子福气大,命也硬,不会轻易出事的。因此,这些年来,他始终在努力打听儿子的消息。

时间过得飞快,许子贵挺过了军阀乱战的年代,看到了日本人投降,又经历了国民党的逃跑。最后,他的努力没有白费,终于收到了五伢子的消息。

【久别重逢的一天终于来了】

1949年8月份的一天,热得要命,蝉一直叫个不停。村里的教书先生却好像不觉得热,他穿着长衫,手里抓着张报纸,乐颠颠地就往许子贵家跑,边跑还边嚷嚷:

老许,听到没,五伢子那边来信了!

许子贵一听,立马抢过报纸,眼睛一眨不眨地盯着看,哎,这照片上的人,不就是五伢子嘛!

他担心自己看花了眼,赶紧又搓了搓眼皮,好好端详了一番。对,照片里的人正是他日思夜想的儿子。

他眼泪一下子就流了下来,心里那些积压了好多年的想念和难过,这时候全冒了出来。这二十年,他一直被儿子不见了的痛苦折磨着,就像真的失去了儿子一样难过。

擦了擦眼角的泪水,许子贵心里打定主意,得赶紧去找儿子,一刻也耽搁不得了,他得赶紧弄清楚儿子现在到底在哪。

拿着那份报纸,他直奔长沙军管会,见到了那会儿在长沙负责的肖劲光。

他就像是我第五个孩子,已经离开家二十多年了。

聊着聊着,许子贵的眼眶就湿润了,泪水不自觉地滑落。

“解放军兄弟,能不能让他回家瞅瞅?”

他眼巴巴地看着肖劲光,开口求道。

许光达那时候已经是中国人民解放军第一野战军第二兵团的领头人了。他带着部队打下了西北很重要的工业城市兰州。这事儿很快就在各个解放区的报纸上传开了。

长沙已经获得自由,当地的报纸上就开始讲述许光达的故事,这样一来,许子贵也就很自然地看到了这些内容。

了解完许家的故事后,肖劲光心里头既惊讶又深受触动。

肖劲光劝慰了许子贵一番后,给中央发了封电报,简单汇报了许光达家里的情况。中央那边挺爽快,立马给许光达回了电,同意他回湖南老家看望亲人。

许光达满心欢喜地拿着电报,赶紧跟老婆说了这个好消息。他二话不说就开始打包行李,一刻不停地往老家奔去。

一路上,他脑子里反复琢磨着和老爸见面的那一刻,心里那个激动啊,根本藏不住,连旁边的邹靖华都忍不住笑了,心想:这家伙都当上解放军的将军了,怎么还这么“孩子气”。

回到老家,许光达成功见到了老爸,父子俩分隔二十多年,这回终于能坐在一起,好好吃顿家常饭了。

有个儿子,他一心为国付出,还有个老爸,整天盼着儿子能回家。这两个人,一个深爱着国家,一个深爱着儿子,他们的付出在当地成了人们口口相传的好故事。

不过许光达没待多久,部队里还有一大堆事情需要他去忙活。所以,他在老家仅仅待了十天,就和邹靖华一起启程返回部队了。

【新中国的“装甲兵之父”】

新中国刚成立,啥都需要重建,人才那是紧缺得很。许光达这位共和国的大将,又有过在苏联留学的经历,自然就被领导们给盯上了。

周总理跟朱德、彭德怀两位老前辈商量,说想让许光达去外交部帮帮忙。

那时候,外交的重点放在了苏联和东欧国家,而他呢,对苏联的情况了如指掌,简直就是干外交这块料。

两位大佬不太买账,他们觉得军队里许光达也很重要,说啥也不愿意放他走。

这时候,周总理就问许光达心里是怎么打算的。他乐呵呵地回答:

外交事务这块儿,我心里没底,感觉自己可能搞不定,相比之下,军队里的活儿我更门儿清一些。

就在这时,毛主席走了进来,碰巧听到了他们的谈话内容。他转头对许光达讲道:

咱们就照着老板们的意思办吧!

1950年5月14号,中央下了命令,许光达就带着老婆孩子,从兰州搭飞机赶到了北京。

1950年5月,有了毛主席等人的帮忙,他动手搞起了咱们军队里的一个新玩意儿——中国人民解放军装甲兵,这可是咱们军队现代化的一个大步子。

许光达一家住在中南海,正好挨着朱老总家后院。这样一来,朱老总和彭老总就经常到他家串门。他们聚在一起,老聊起怎么快点建起新中国的装甲部队这事儿。

有一天,彭将军来找许光达说说话。

仗打完了,咱们以前用的那些老土枪土炮,是时候让它们退休,进博物馆展览了。

彭老总深有感触地讲道。

咱们也得把国防搞现代化,老许,你先来挑大梁,把装甲部队建立起来。

看着彭老总那满怀期待的眼神,许光达斩钉截铁地说,他一定会把任务搞定。他那响亮又果决的话语,让彭老总对他信心倍增。

过了一个月,上头正式让他当上了装甲兵的头儿,还兼管坦克学校的校长。后来,他又挑起了装甲兵学院院长的大梁,还坐上了国防部副部长的位置。

那时候,咱们军队的坦克啊,全都是从国民党那边缴来的。开坦克的战士数量也少得可怜,想建立起新中国的装甲部队,那真是难上加难。说起坦克的设计、生产、修理,还有战术这些,咱们啥都不懂,连个基本的管理架构都没有搭起来。

许光达打算先搞定两件大事:头一件,就是把部队按照统一的规矩重新整编;第二件,就是得好好培养干部。

他从全国各部队挑选了好多干部,组建了政治部、技术部等一系列部门,让指挥中心更加健全。接着,他又把原来在各野战军分散的坦克都聚到了一起。

此外,他自己动手查找并翻译了一堆苏联原装甲兵的原始资料,然后根据咱们国家的实际情况,设计了一套合适的装甲兵战斗编制方案。

许光达在装甲兵部门建立起来后,就叮嘱所有干部必须掌握一门驾驶技能,不管是开坦克、装甲车,还是骑自行车,甚至是骑摩托车,啥都行。

他自己可不含糊,整天泡在训练场上,愣是在短短十几天里,就把坦克驾驶技术给啃下来了。

邹靖华为了挺她老公的事业,决定学骑摩托车。虽然老摔跟头,但她就是不放弃,下苦功夫,最后真把骑车这本事给练成了。

战车部队是个技术活儿,要是没技术,那就玩不转战车部队。

这句话就成了许光达常挂在嘴边的话。

他不仅着力提升军队的整体实力,还特别关心部队装备的升级。他亲自上阵,参与并指导了我国首款主战坦克的研发与生产流程。

有一回,许光达到南方去考察工作,正巧碰上国产的第一辆坦克正在进行高温环境下的破坏测试。他啥也没说,直接跳进坦克里,亲自开起来进行测试。

那时候,气温直逼38度高温线,坦克里头就像个密封的铁疙瘩,温度更是高得吓人,一般人根本受不了那种热。

试验一完事儿,许光达就从坦克里出来了,他浑身湿透,汗水跟洗澡似的,脸色也白得吓人。

他压根没往心里去这事儿,满脑子都是自己亲手开上了第一辆咱们国家自己造的坦克,还拿到了最直接的数据,心里头别提多美了,高兴都来不及呢。

接着,他着手建立了另外三个训练中心和四家坦克维修厂,着手发展装甲兵这一新型的军事力量。

1951年,许光达带着坦克部队去了朝鲜打仗,他还总结了装甲部队在战场上是怎么用的,给咱们国家的装甲部队以后的发展打下了很好的基础。

许光达当上了装甲兵的头儿后,他真的是全身心投入工作,想尽办法让我军的装备跟上时代。他对军事现代化的付出可大了,因此多次得到毛主席的夸奖和奖励。后来,大家还都叫他“中国装甲兵的老祖宗”。

【几番让衔的开国将军】

这位被誉为“装甲部队奠基人”的大佬,一辈子都在为新中国操心出力,但他从不觉得自己有多牛,特别谦虚,为人也很低调。

1955年的时候,咱们解放军要搞军衔制度了。许光达一听说党中央和中央军委打算给他个大将军衔,他非但没乐呵,心里头反而有点忐忑。

许光达跟家里人讲:

经过这么多年的风风雨雨,跟我一起拼过命的老伙计,还有好多连名字都没留下来的兄弟们,都走了。我现在作为这个“活下来的人”,得到了不少荣誉,但心里头明白,这都是“一人得道,鸡犬升天”,不,是“一人功成,万人牺牲”的代价啊。

他好几次找领导谈话,想让那些老首长开开后门,帮他申请降职降衔,不过都被拒绝了。

实在没办法,他又给毛主席和中央军委的各位副主席写了信,说自己想降低军衔。

就连毛主席都深深感叹过:

这是一块闪亮的镜子,专门映照共产党人的内心。五百年前,有个大将军叫徐达,他两次平定西边,智慧和勇气都无人能及;到了五百年后的今天,又有个大将军许光达,他多次谦让军衔,名声传遍四海!

最后,中央领导和中央军委拒绝了许光达想要降低军衔的请求,还是决定给他大将军的衔位。

这位将军一辈子都在战场上度过,但他对名和利却看得很淡,真是让人佩服得五体投地。

许光达这辈子真是挺传奇的,他经历过和家人的生离死别,也在战场上九死一生,亲眼看着旧社会垮掉,又看着新中国站起来。他靠着自个儿的聪明才智和胆量,给新中国的老百姓拼出了一个安稳的家。

他一辈子都在拼搏,证明了自己是个深得民心、士兵敬仰、首长赏识的好指挥官,是共和国最值得自豪的一份子。

1969年6月3号,许光达大将军因为太过劳累,一身的病痛,最终离开了我们。