引言:

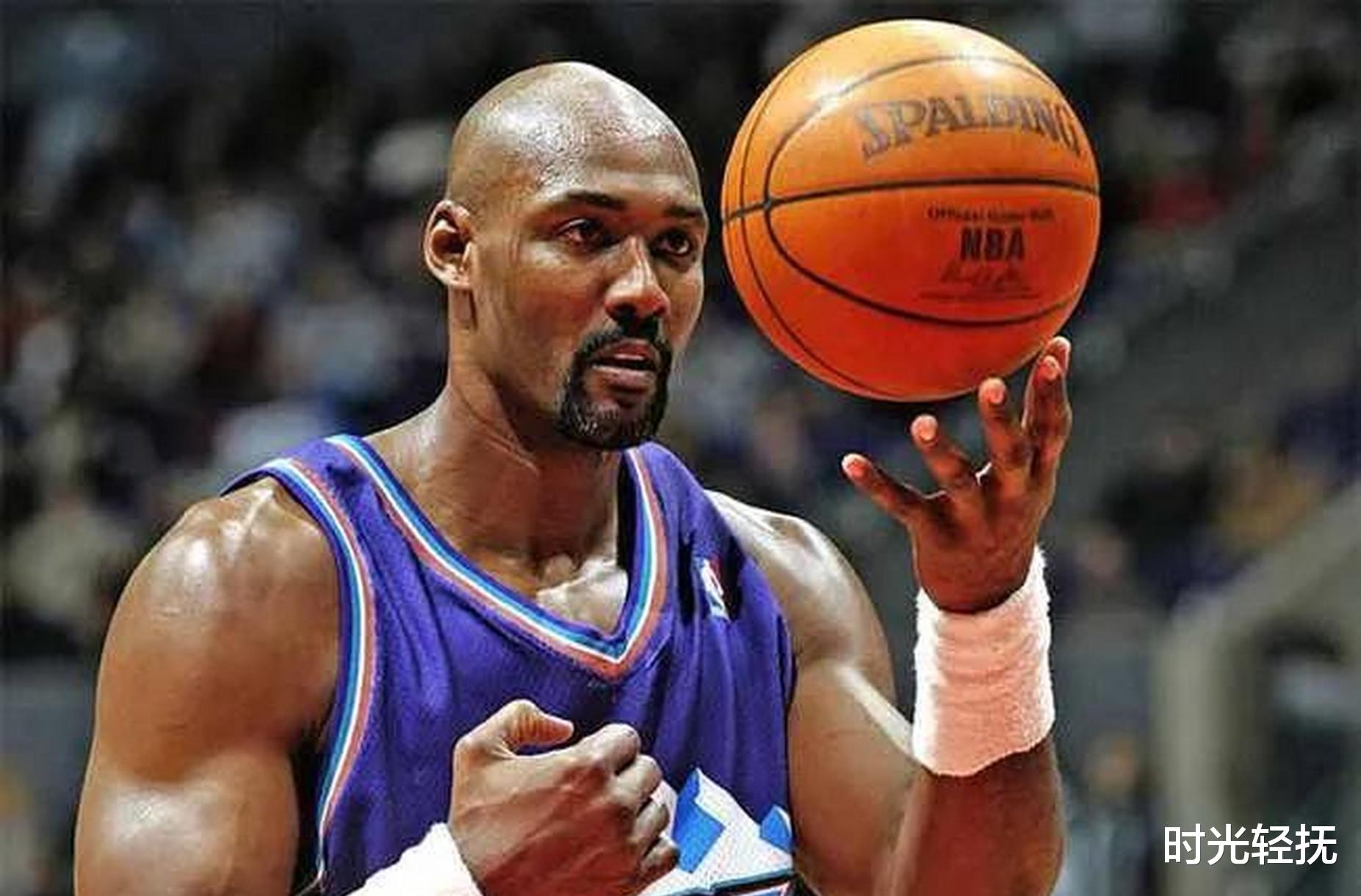

卡尔·马龙,这个名字对于篮球迷而言,既熟悉又充满了些许遗憾。他拥有令人瞠目结舌的数据,展现出令人叹为观止的技术,却始终与总冠军奖杯失之交臂。他被称为“邮差”,因为他总能稳定地送达得分,如同每日的信件一样可靠。然而,这份可靠,却也让他背负了“无冕之王”的称号,这看似矛盾的标签,正构成了我们深入探究马龙传奇生涯的起点。本文将从数据、技术、命运以及历史的视角,多维度剖析马龙的职业生涯,试图展现这位伟大球员的完整肖像,并重新评估他在篮球史上的地位,超越单纯的“冠军叙事”。

一、 数据暴政:量化霸权下的不朽丰碑

卡尔·马龙的职业生涯数据,如同历史的丰碑,屹立不倒。1985年至2004年,他为NBA奉献了19个赛季,期间砍下36928分(历史第三),14968篮板(历史第八),入选14次全明星阵容,11次荣膺一阵。更令人惊叹的是他的高出勤率(98.6%),连续17个赛季场均得分超过20分,其中10个赛季更是超过25分。

这些惊人的数据并非昙花一现,而是长达数十年的稳定输出。高阶数据进一步印证了他的伟大:他的胜利贡献值(WS)位列历史第五,PER值历史第12,进攻正负值(OBPM)历史第七。将这些数据与其他同样成就辉煌却未获得总冠军的球员,如查尔斯·巴克利和阿伦·艾弗森进行对比,我们可以更清晰地看到马龙在量化指标上的绝对优势。他的稳定性与持久性,在NBA历史上都少有匹敌。

二、 技术解构:古典锋线的终极形态

马龙的篮球技术,是力量与技巧的完美结合,代表着古典锋线的巅峰形态。他41%的得分来自背身单打,每回合效率高达1.02分,展现出难以置信的低位进攻能力。同时,他15-19英尺的中距离跳投命中率高达46.7%,进一步提升了进攻的多样性。此外,他出色的攻防转换能力,也让他在快节奏的比赛中占据优势。

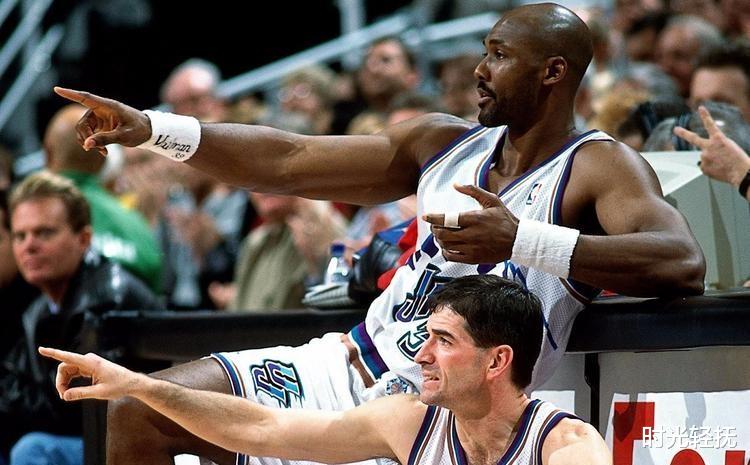

然而,真正将马龙推向巅峰的,是他与约翰·斯托克顿之间无与伦比的挡拆配合。斯托克顿,如同一位精密的程序员,精准地设计和执行挡拆战术;而马龙,则像一台强大的超级服务器,高效地处理着斯托克顿送来的机会,将每一次配合转化为得分。这种战术的巨大成功,不仅在于其高效率,更在于其跨越时代的适应性,即便在现代篮球中,这种挡拆配合仍然是许多球队争相模仿的目标。

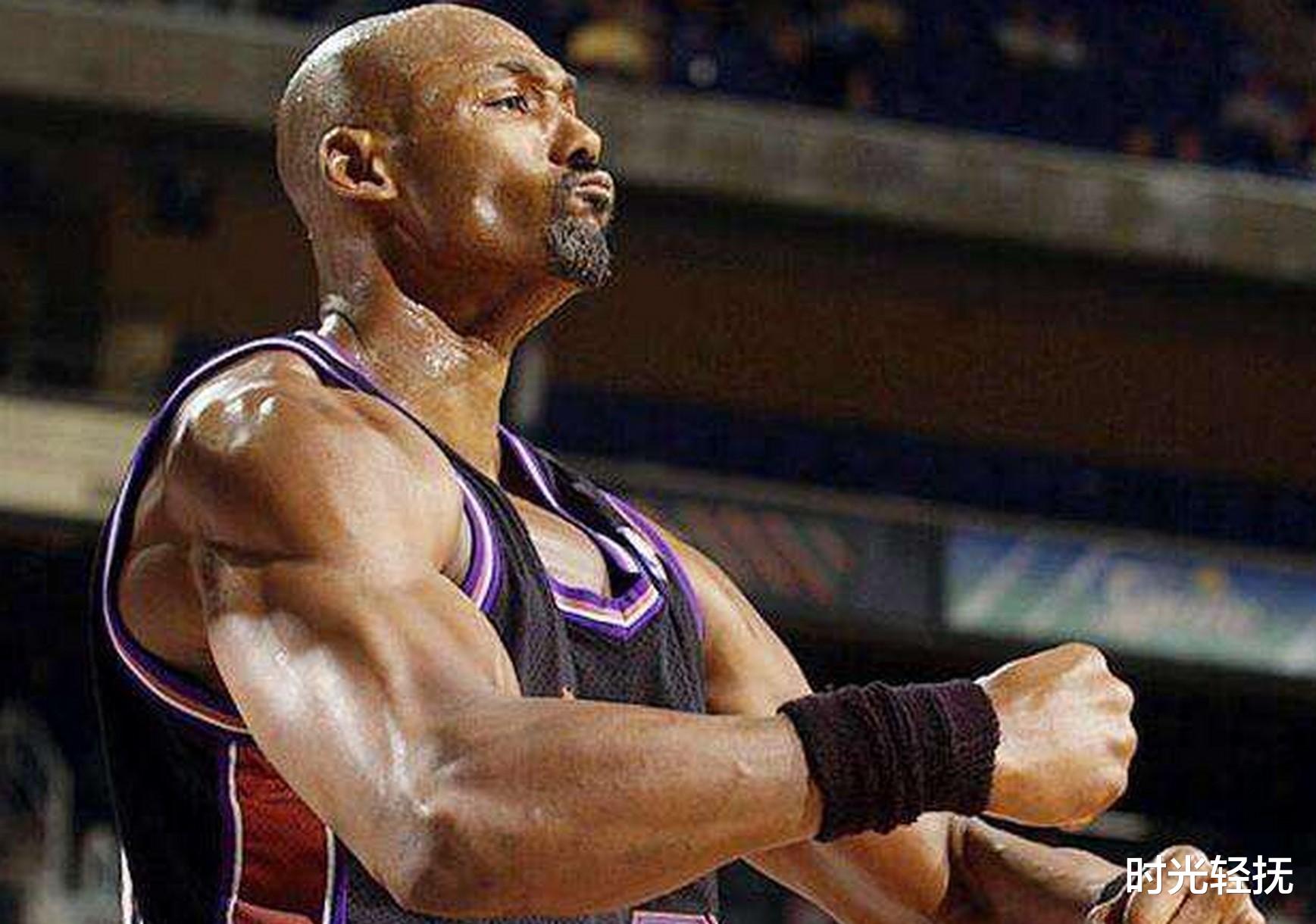

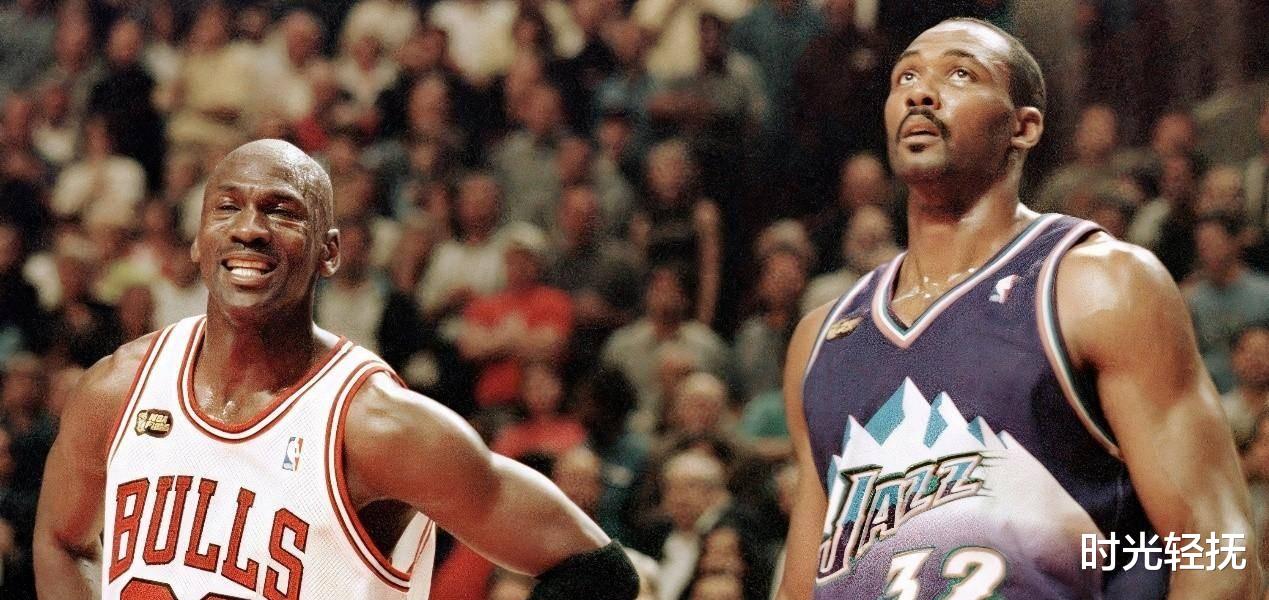

三、 命运枷锁:乔丹阴影与制度性困境

尽管拥有如此辉煌的数据和技术,马龙却两次在总决赛中败给了由迈克尔·乔丹领衔的芝加哥公牛队(1997年和1998年)。这两次失利,都与关键时刻的失误息息相关:1997年总决赛的关键罚球,1998年关键时刻的防守失位,都成为了马龙职业生涯中挥之不去的遗憾。

更进一步地,我们必须考虑规则变化和制度性困境的影响。防守三秒、非法防守规则的改变,以及薪资制度的限制,都在一定程度上影响了马龙生涯后期的表现。这些因素,与乔丹的强大,共同构成了马龙命运的枷锁,也构成了“无冕之王”的悲剧色彩。

四、 比较视域:无冠神殿中的诸神之战

将马龙与其他同样未能获得总冠军的伟大球员进行比较,可以更全面地展现他的伟大之处。与巴克利相比,马龙拥有更长的巅峰期和更全面的技术;与埃尔金·贝勒相比,马龙的数据更具统治力;与斯托克顿相比,马龙的个人进攻能力更强;与艾弗森相比,马龙的稳定性和团队贡献更大。

通过横向比较,我们可以发现马龙在巅峰高度、生涯长度、数据积累、团队贡献以及技术全面性等多个维度上,都占据着绝对的优势。他并非只是“差点成为冠军”的球员,而是拥有自身独特价值和伟大成就的球员。

五、 价值重估:冠军叙事的祛魅与超越

总决赛的失利,并非完全是马龙的错。1997年和1998年的总决赛,都充满了偶然性,一些细微的事件,都可能改变最终的结果——这便是“蝴蝶效应”的体现。而马龙的悲情,也反映了90年代诸多巨星的集体困境:在乔丹统治的时代,许多伟大的球员都未能获得总冠军。

ESPN曾进行过“平行宇宙模拟”,探讨如果公牛王朝没有出现,马龙的成就将会如何。这正是对“冠军叙事”的一种解构,提醒我们,评价一个球员的伟大,不能仅仅依靠总冠军的数量。从“结果正义”到“过程价值”的转变,正是对马龙“稳定输出”价值的肯定。

结语:

卡尔·马龙的职业生涯,是伟大与遗憾的交响曲。他虽然未能获得总冠军,但这并不意味着他的伟大逊色于任何一位冠军球员。他的数据,他的技术,他的稳定性,以及他在时代洪流中的坚韧,都构成了他独特的价值。他超越了冠军的局限,成为了篮球历史上最伟大的球员之一,一位“无冕之王”的终极镜像。他的故事,将永远激励着后来的球员,追求卓越,超越自我,奋力书写属于自己的辉煌。