时间回到1949年初,此时国内形势已到了胜负分明的地步,解放全国只是时间的问题。此时,蒋介石却突然提出了和平谈判。

而西柏坡的小院里,毛主席摆出一副“胜券在握”的神态,点评:“这”是求和,不是和平!”但中苏通信、探讨国内外局势发展的时候,苏联大使却频频出现在国民政府门口。

苏联想要做什么?蒋石的最后一张和平牌,又是怎么被打成了空城计?

1949年1月的中国,战火虽未熄灭,但结局已初现端倪。解放军连战连捷,国军节节败退,蒋介石的地盘正以肉眼可见的速度缩小。

就在这样的背景下,他却突然提出“和平谈判”。1月1日,他发表新年文告,罗列了五个条件,声称愿与中共协商。但细看这条件,哪一条不是要保住他的权力和美国在中国的利益?

彼时,蒋介石的状态就像一场即将崩盘的赌局里,执意要求再发一张牌的赌徒,虽然知道赢的可能性渺茫,但仍不愿低头认输。

而毛主席,看得比谁都透彻。他在1月4日的一篇文章中直接批评蒋介石,说他“求和是假,拖延是真”。

这场谈判,表面是“和平”,实际上却是蒋介石为反攻寻找喘息时间的计策。然而,毛主席没有一口回绝这场谈判。

他明白,一旦中共直接拒绝,和平的旗帜就会落入国民党手中,中共在国内外的舆论阵地将受到威胁。

更复杂的是,美国也盯上了这次谈判。蒋介石不仅要与中共斗,还希望借助美英苏等大国的力量,压制中共的发展势头。为此,他不惜向英美苏四国政府发出照会,邀请他们居中调停。

然而,苏联并没有如蒋介石所愿直接插手,而是选择静观其变,同时加强与毛主席的沟通。于是,一场暗藏玄机的外交较量悄然展开。

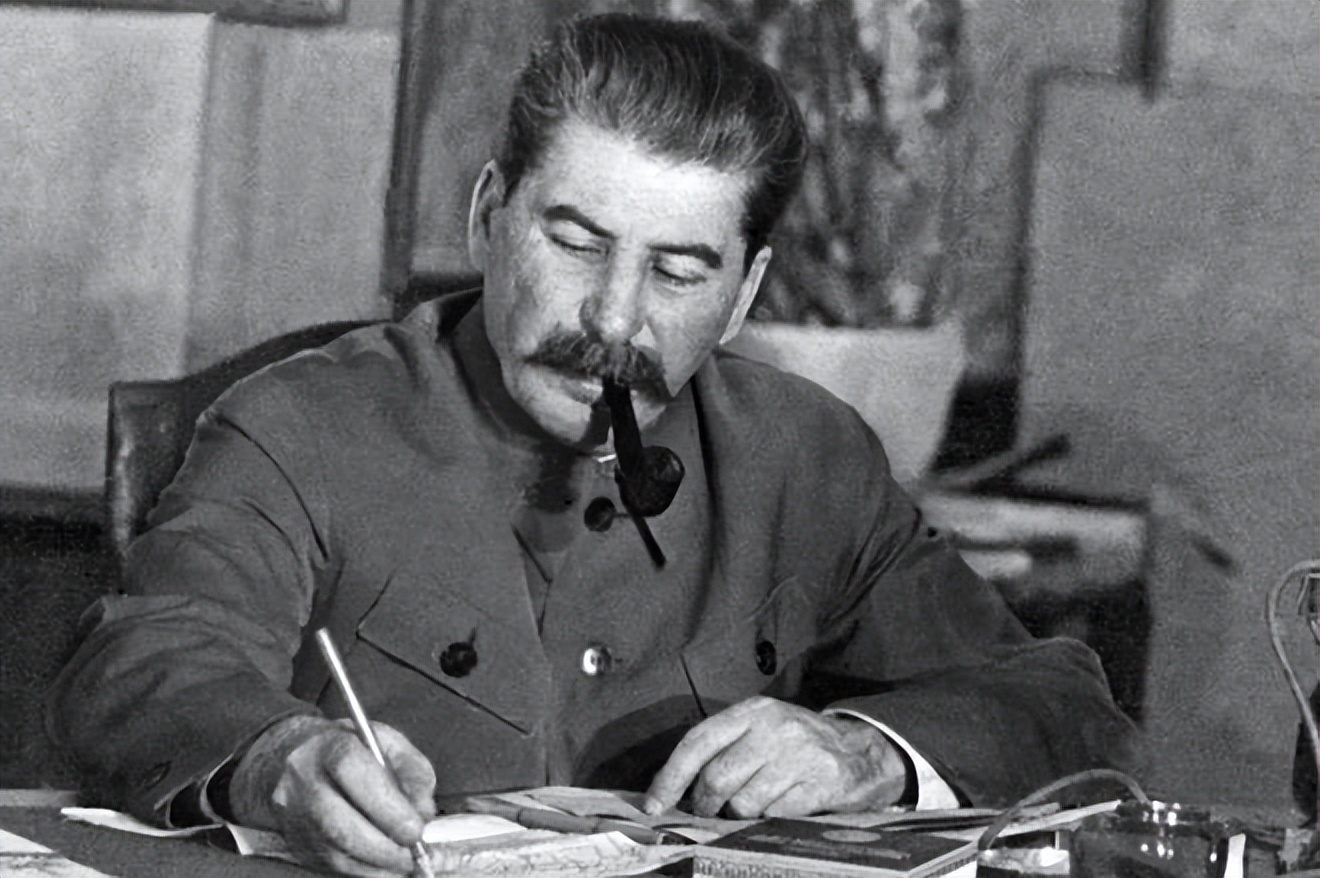

毛主席与斯大林的外交博弈1月6日,院子里的雪堆得厚厚的,但屋内却灯火通明。一众高层正聚在一起商讨如何应对蒋介石的“求和戏码”。

与此同时,远在莫斯科的斯大林也在密切关注中国局势。两位领导人之间,通过电报展开了多次深度交流。

在这场通信中,斯大林坦言,蒋介石的“和平”提议,不过是“和平花招”。他提醒毛主席:南京政府和美国的真正意图是通过停火积蓄力量,伺机反扑。

若贸然拒绝和谈,反倒可能给对方递上道德高地的梯子。斯大林建议毛主席,以智慧抢占“和平旗帜”,设法让国民党首先亮出底牌,以此打破其伪装。

这一策略可谓深得毛主席之意。1月14日,毛主席对外发布了著名的八项和谈条件,表面上看起来似乎是针对老蒋。

实际上却是毛主席对整个国内外局势的宣示:不与战争罪犯谈判,不接受任何外部干预,中国的革命将彻底进行到底。

为了确保和谈策略万无一失,斯大林还派出苏联外交官参与幕后协调。特别是针对蒋介石向四国政府递交的照会,苏联在回复前特意与毛主席进行了充分沟通。

这种细致入微的配合,不仅为中共赢得了国际上的主动权,也为苏联在远东地区的利益加上了一道保险。

北平的和平解放:一场没有炮火的胜仗北平的雪停了。寒风中,城墙上的积雪被阳光晃得耀眼。1949年1月的北平,是个焦灼不已的城市:城内,傅作义仍在苦苦支撑;城外,解放军早已形成包围之势。

傅作义的心情复杂极了:他虽然是老蒋的部下,又是威名远扬的战将,却偏偏不是嫡系,所以,老蒋对他向来是不信任但又不得不用;他还知道,继续抵抗的结果无非是北平彻底毁灭。

毛主席看准了傅作义的心理。他特意通过来自苏联的捷列宾,与傅作义展开秘密沟通,如果能够不用战争的方式解决就不用战争。

为了保护这座古老城市的文化遗产和百万市民的生命,中共提出了六条条件:只要对方投奔光明,他的部队可以被改编,他本人还能继续发挥他的才能。

傅作义最初是有所犹豫的,这毕竟是一件事关他以及万千将士命运的大事。为了打消他的疑虑,毛主席甚至建议将他列入战犯名单,以此制造“清白”的表象。

经过多番沟通,傅作义终于同意接受条件。1月31日,解放军和平进驻北平。这座千年古城,免于战火洗礼,完整地交到了人民的手中。

这场没有一枪一炮的胜利,既是解放战争的里程碑,也是毛主席外交手腕的成功体现。通过傅作义的转变,毛主席不仅拆除了蒋介石在华北最后一道防线,也向国际社会展示了中共的实力和善意。

从蒋介石的新年文告,到北平的和平解放,短短一个月的时间,足以看出解放战争末期的风云变幻。

这场斗智斗勇的较量,不仅仅是中共与国民党之间的对抗,也是冷战大背景下中苏、美苏博弈的缩影。

毛主席用灵活的策略和坚定的立场,在内战与外交的双重战场上取得了全面胜利。

在国民党走向末路的同时,中苏关系也迈出了全新的步伐,为新中国的外交开了一个好头。可以说,解放战争末期,不仅是一场革命的高潮,更是一个新秩序的起点。

建国后,中苏关系得到了进一步发展。尤其是在中国以朝鲜战场上惊人的表现赢得了国际上的尊重后,苏联也加大了支援,帮助我们奠定了工业发展的基础。

这不仅是两国基于现实和自身利益的选择,也以毛主席为首的先辈们通过高超的智慧和富有远见、超前的认识所争取到的结果。