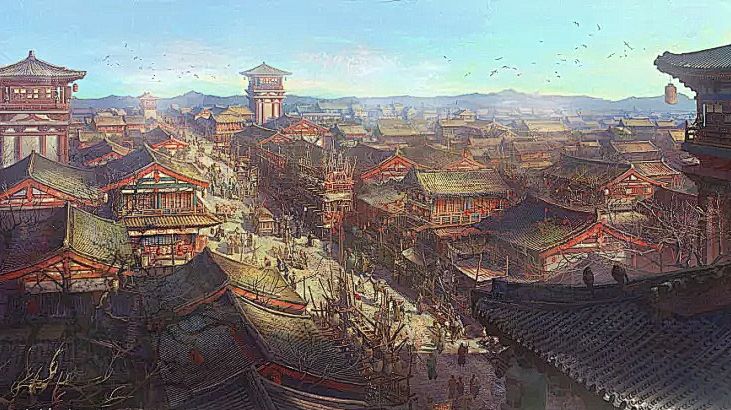

在唐朝历史的长河中,“开元盛世” 无疑是最为璀璨的篇章。诗圣杜甫曾在《忆昔》中深情描绘:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。” 那时的长安,作为世界的中心,是一座充满传奇色彩的城市。街道上车水马龙,来自西域的胡商牵着满载奇珍异宝的骆驼,与身着华丽服饰的达官贵人擦肩而过;酒肆中,李白等文人墨客挥毫泼墨,高吟着 “人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,尽情享受着盛世的繁华。

然而,在这看似繁荣的表象之下,却早已暗流涌动。唐玄宗后期,政治逐渐走向腐败。曾经英明神武的他,在取得巨大成就后,开始沉迷于享乐,怠于政事。他将朝政大权交予李林甫、杨国忠等奸臣,自己则与杨贵妃在宫中寻欢作乐,过着 “春宵苦短日高起,从此君王不早朝” 的奢靡生活。李林甫为巩固自己的权势,排斥异己,打压朝中正直之士,使得朝廷内部乌烟瘴气;杨国忠则凭借杨贵妃的关系,肆意弄权,贪污受贿,进一步加剧了政治的黑暗。

社会矛盾也在不断激化。土地兼并现象日益严重,大量农民失去了赖以生存的土地,沦为地主的佃户或流民。他们生活困苦,食不果腹,衣不蔽体,对朝廷的不满情绪与日俱增。而贵族、官僚和富商们却过着纸醉金迷的生活,他们肆意挥霍财富,与底层百姓的生活形成了鲜明的对比。这种贫富差距的悬殊,如同一个巨大的火药桶,只需一点火星,便可能引发剧烈的爆炸。

节度使权力的膨胀,更是为唐朝的统治埋下了一颗定时炸弹。为了加强边疆防御,唐玄宗设立了多个节度使,赋予他们极大的权力,不仅掌握大量军队,还兼管当地的民政和财政。安禄山便是其中最具代表性的人物,他身兼范阳、平卢、河东三镇节度使,手握重兵,野心勃勃。在他眼中,唐朝的江山已经摇摇欲坠,自己取而代之的时机即将到来。

叛乱骤起,山河破碎

天宝十四年(公元 755 年),安禄山以 “忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口,在范阳起兵叛乱。他率领着十五万精锐之师,号称二十万,一路势如破竹,向着唐朝的心脏地带进发。叛军所过之处,烟尘滚滚,百姓们惊恐万分,四处逃窜。由于唐朝多年来的和平,内地军队缺乏实战经验,面对安禄山的叛军,根本无力抵挡。

安禄山的军队如同一股汹涌的黑色潮水,迅速席卷了大片土地。仅仅一个月,他们就渡过黄河,占领了陈留、荥阳等地,直逼洛阳。洛阳,这座曾经繁华无比的东都,在叛军的铁蹄下岌岌可危。封常清虽在短期内召集了六万人的军队,但这些士兵大多是未经训练的新兵,根本无法与安禄山的精锐部队抗衡。最终,洛阳沦陷,封常清一路败北,成为了这场战争的牺牲品,被唐玄宗斩首。

洛阳的失守,让整个唐朝陷入了巨大的恐慌之中。然而,这仅仅是噩梦的开始。安禄山在洛阳称帝,建立了大燕政权,随后继续西进,目标直指长安。唐玄宗紧急任命哥舒翰为兵马副元帅,率领二十万大军镇守潼关。潼关地势险要,易守难攻,是长安的重要屏障。哥舒翰深知潼关的重要性,他采取了坚守不出的策略,意图拖垮叛军。然而,唐玄宗却被杨国忠的谗言所迷惑,急于求成,不断催促哥舒翰出关迎战。哥舒翰无奈之下,只得率军出关,结果在灵宝西原遭遇叛军的埋伏,二十万大军全军覆没,潼关也随之失守。

潼关一失,长安门户大开,再也无险可守。唐玄宗惊慌失措,带着杨贵妃姐妹、皇子皇孙以及杨国忠等亲信,在龙武大将军陈玄礼所率禁军的护送下,匆匆逃离长安,向着蜀中奔去。一路上,百姓们流离失所,哭声震天,曾经繁华的大唐帝国,如今已陷入了一片混乱之中。

当他们行至马嵬驿时,士兵们又累又饿,心中充满了对杨国忠的怨恨。他们认为,正是杨国忠的专权和腐败,才导致了这场战乱的爆发,让他们陷入了如此困境。于是,一场兵变在马嵬驿悄然发生。龙武大将军陈玄礼带领士兵们杀死了杨国忠,并包围了驿站,要求唐玄宗赐死杨贵妃。唐玄宗看着眼前的一幕,心中悲痛万分,但为了保住自己的性命和皇位,他最终还是狠下心来,赐杨贵妃三尺白绫,让她在佛堂前自缢而死。一代佳人,就这样香消玉殒,成为了这场政治悲剧的牺牲品。

马嵬驿之变,标志着唐玄宗统治时代的结束。此后,太子李亨在灵武即位,是为唐肃宗。他肩负起了平定叛乱、复兴唐朝的重任,一场艰苦卓绝的平叛战争,就此拉开了帷幕。

人物的悲欢离合

唐玄宗,这位曾经开创了 “开元盛世” 的伟大帝王,在安史之乱的冲击下,却陷入了无尽的痛苦与无奈之中。马嵬驿之变,是他一生的转折点,也是他心中永远无法抹去的伤痛。在那场兵变中,他失去了心爱的杨贵妃,那个陪伴他度过无数美好时光的女子。他眼睁睁地看着杨贵妃在自己面前香消玉殒,却无能为力,心中的悲痛可想而知。

叛乱平定后,唐玄宗回到长安,此时的他,已不再是那个高高在上的皇帝,而是一个被儿子唐肃宗架空的太上皇。他失去了权力,失去了自由,只能在深宫中孤独地度过余生。曾经的辉煌与荣耀,如今都已成为过眼云烟,留下的只有无尽的悔恨与思念。他常常独自坐在宫中,回忆着过去的点点滴滴,思念着杨贵妃,心中充满了对自己的责备和对命运的无奈。

唐肃宗李亨,在灵武即位时,面临着前所未有的艰难处境。他接手的,是一个被战争打得千疮百孔的国家,叛军势力依然强大,各地战火纷飞,百姓们生活在水深火热之中。为了平定叛乱,他不得不调集全国的兵力,与叛军展开殊死搏斗。

在这场艰苦卓绝的战争中,唐肃宗承受着巨大的压力。他不仅要面对战场上的失利,还要应对朝廷内部的权力斗争。宦官李辅国、程元振等人趁机崛起,操纵军政大权,干预朝政,使得朝廷内部矛盾重重。而唐肃宗自己,也因为长期的劳累和精神压力,身体每况愈下,最终在病痛和忧虑中离开了人世,未能亲眼看到唐朝的复兴。

诗人的命运安史之乱,不仅给唐朝的政治和经济带来了沉重的打击,也让无数文人墨客的命运发生了翻天覆地的变化。王维,这位以山水田园诗著称的大诗人,在长安沦陷后,不幸被安禄山的叛军俘虏。安禄山久闻王维的大名,想要重用他,于是将他拘于菩提寺,强迫他出任伪职。王维虽然心中充满了痛苦和无奈,但为了保住自己的性命,不得不暂时屈从。

在被囚禁期间,王维亲眼目睹了叛军的暴行和百姓的苦难,心中充满了悲愤。他写下了《凝碧池》一诗:“万户伤心生野烟,百官何日再朝天?秋槐叶落空宫里,凝碧池头奏管弦。” 这首诗表达了他对国家的思念和对叛军的痛恨,也成为了他后来保命的关键。长安收复后,王维因为这首诗而被从轻发落,只是受到了降级处理。

王昌龄,这位被誉为 “七绝圣手” 的诗人,在安史之乱爆发时,正在龙标县担任县尉。他得知长安沦陷的消息后,心急如焚,决定离任去长安看望家人。然而,在他途经安徽亳州时,却被亳州刺史闾丘晓捕获并杀害。关于闾丘晓杀害王昌龄的原因,史书上并没有明确的记载,有人说是因为嫉妒,有人说是因为政治原因,但无论如何,王昌龄的死,都是中国文学史上的一大损失。

高适,这位以边塞诗闻名的诗人,在安史之乱中,却展现出了非凡的政治才能和军事才能。他曾跟随哥舒翰守潼关,后来又参与了讨伐永王李璘的战争,为平定叛乱立下了赫赫战功。在战争中,高适充分发挥了自己的智慧和勇气,他的诗歌也因此充满了慷慨激昂的爱国情怀和对战争的深刻反思。

杜甫,这位被后人尊称为 “诗圣” 的伟大诗人,在安史之乱中,更是经历了无数的磨难和痛苦。他亲眼目睹了战争的残酷和百姓的苦难,自己也在战乱中流离失所,生活困苦不堪。他的诗歌,如《三吏》《三别》《春望》等,真实地反映了那个时代的社会现实,表达了他对国家和人民的深切关怀,成为了中国文学史上的经典之作。

李白,这位被誉为 “诗仙” 的浪漫主义诗人,在安史之乱中,也未能幸免。他怀着满腔的报国热情,加入了永王李璘的幕府,希望能够为平定叛乱贡献自己的力量。然而,他万万没有想到,永王李璘的行为被唐肃宗视为谋反,最终李璘兵败被杀,李白也因此受到牵连,被流放夜郎。在流放途中,李白写下了许多悲愤的诗歌,表达了自己对命运的不满和对国家的忧虑。

百姓的苦难战争,从来都是残酷的,受苦最深的,永远是那些无辜的百姓。安史之乱爆发后,叛军所到之处,烧杀抢掠,无恶不作。无数百姓的家园被毁,亲人离散,他们被迫离开自己的家乡,四处逃亡,过着颠沛流离的生活。

在逃亡的路上,百姓们面临着饥饿、疾病和死亡的威胁。他们缺衣少食,常常忍饥挨饿,许多人甚至饿死在了路边。疾病也在人群中迅速传播,由于缺乏医疗条件,许多人染病后得不到及时的治疗,只能痛苦地死去。而那些侥幸活下来的人,也不得不面对生活的困境,他们失去了土地和财产,生活陷入了绝望的深渊。

叛军的暴行,更是令人发指。他们烧杀抢掠,奸淫妇女,无恶不作。在一些地方,叛军甚至将百姓当作奴隶,随意驱使和杀害。许多家庭因此支离破碎,亲人阴阳两隔。曾经繁华的城市和乡村,如今都变成了一片废墟,到处都是残垣断壁,尸横遍野,让人触目惊心。

除了叛军的威胁,百姓们还要承受唐朝军队的横征暴敛。为了筹集军费,唐朝政府不断增加赋税,使得百姓们的生活更加艰难。许多百姓为了逃避赋税,不得不背井离乡,四处逃亡,成为了流民。而那些留在原地的百姓,也只能在沉重的赋税和劳役下苦苦挣扎,生活毫无希望可言。

在这场长达八年的战乱中,无数百姓失去了生命,无数家庭支离破碎。他们的悲惨遭遇,成为了那个时代最沉痛的记忆,也让我们深刻地认识到了战争的残酷和和平的珍贵。

大唐的衰落与反思

安史之乱,这场持续了八年之久的战乱,给唐朝带来了沉重的打击,成为了唐朝由盛转衰的转折点。曾经辉煌无比的大唐帝国,在这场战乱的冲击下,元气大伤,逐渐走向了衰落。

从人口和经济方面来看,安史之乱使得唐朝的人口急剧减少。战争的残酷性导致大量百姓死于非命,许多家庭支离破碎。据史书记载,“宫室焚烧,十不存一,百曹荒废,曾无尺椽。中间畿内,不满千户,井邑榛荆,豺狼所号。既乏军储,又鲜人力。东至郑、汴,达于徐方,北自覃、怀经于相土,为人烟断绝,千里萧条。” 大量人口的死亡和逃亡,使得劳动力锐减,农业生产遭到了严重的破坏。曾经肥沃的农田,如今杂草丛生,无人耕种。粮食产量大幅下降,导致物价飞涨,百姓生活陷入了极度的困境之中。

唐朝的经济也遭受了重创。商业活动停滞不前,城市的繁荣景象一去不复返。许多商铺关门大吉,商人们纷纷破产。财政收入锐减,使得唐朝政府在战后难以恢复和重建国家的经济。为了弥补财政亏空,政府不得不增加赋税,进一步加重了百姓的负担。百姓们生活在水深火热之中,对唐朝政府的不满情绪日益高涨。

在政治方面,安史之乱削弱了唐朝的中央集权,为藩镇割据创造了条件。安史之乱后,唐朝政府为了安抚安史旧部,将河北地区划分为多个藩镇,任命安史旧将为节度使。这些节度使拥兵自重,在自己的辖区内拥有高度的自治权,他们自行任命官员,征收赋税,甚至可以世袭节度使的职位。他们表面上服从唐朝中央政府的领导,实际上却各自为政,形成了割据一方的势力。

藩镇割据的局面,使得唐朝中央政府的政令难以在地方上得到有效执行。各地藩镇之间相互攻伐,争夺地盘和资源,导致社会动荡不安。唐朝政府虽然多次试图削弱藩镇的势力,但都以失败告终。藩镇割据的局面一直持续到唐朝末年,成为了唐朝灭亡的重要原因之一。

安史之乱还使唐朝失去了对周边地区少数民族的控制。为了平定叛乱,唐朝政府将陇右、河西、朔方一带的重兵皆调遣内地,造成边防空虚。西边的吐蕃人趁机而入,尽得陇右、河西走廊。唐朝虽然在数十年后仍控制着西域安西北庭,但最终在公元 790 年左右失去了这一地区。唐朝从此陷入了内忧外患的困境,面临着来自内部藩镇割据和外部少数民族入侵的双重威胁。

安史之乱给后世留下了深刻的教训。它让我们认识到,一个国家的繁荣昌盛不仅仅取决于经济的发展和军事的强大,还需要有清明的政治、稳定的社会秩序和合理的制度安排。统治者应该居安思危,保持清醒的头脑,及时发现和解决社会矛盾,避免因贪图享乐而导致国家的衰落。同时,要加强中央集权,防止地方势力的过度膨胀,维护国家的统一和稳定。在处理民族关系时,要采取平等、友好的政策,促进各民族之间的团结和交流,共同维护国家的和平与安宁。

安史之乱,是唐朝历史上的一场悲剧,也是中国历史上的一个重要转折点。它让我们看到了盛世背后的危机,也让我们从历史中汲取了教训。希望我们能够以史为鉴,珍惜现在的和平与繁荣,共同努力,创造更加美好的未来。

结语:历史的回响

安史之乱虽然已经过去了一千多年,但它所带来的影响却深远而持久。它不仅改变了唐朝的命运,也深刻地影响了中国历史的发展进程。

站在历史的长河中回望,安史之乱是一场悲剧,也是一面镜子。它让我们看到了盛世的脆弱,也让我们明白了居安思危的重要性。唐玄宗前期的英明与后期的昏庸,形成了鲜明的对比,这警示着我们,无论身处何种境地,都不能放松对自己的要求,不能被眼前的繁华所迷惑。

从那些帝王、诗人和百姓的悲欢离合中,我们感受到了人性的光辉与脆弱,也体会到了命运的无常。唐玄宗的无奈、唐肃宗的挣扎、王维的痛苦、王昌龄的冤屈、高适的壮志、杜甫的忧国忧民、李白的悲愤,以及无数百姓的苦难,都让我们对那个时代有了更深刻的认识。他们的故事,是历史的记忆,也是我们的精神财富。

安史之乱也让我们思考国家的兴衰与个人的命运之间的关系。国家的繁荣昌盛,是个人幸福生活的基础;而个人的努力和奋斗,也能为国家的发展做出贡献。当国家陷入危机时,每个人都无法置身事外,都应该承担起自己的责任,为国家的复兴而努力。

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。安史之乱的历史,让我们汲取了教训,也让我们更加珍惜现在的和平与繁荣。在当今时代,我们生活在一个和平稳定的国家,享受着前所未有的发展机遇。我们应该从历史中汲取智慧,不断提高自己的素质和能力,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

同时,我们也要以史为鉴,警惕各种潜在的危机,保持清醒的头脑,不断推动社会的进步和发展。只有这样,我们才能避免重蹈历史的覆辙,让我们的国家和民族在未来的道路上走得更加稳健,更加辉煌。