在咱们的日常生活里,有关糖尿病的错误认知到处都是,一不小心,就可能让人们付出难以承受的代价。今天,就给大伙讲讲赵大爷的事儿,希望能给大家提个醒。

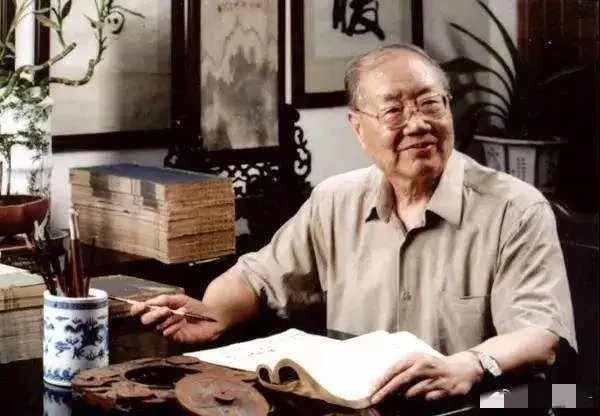

赵大爷今年 74 岁,老家在河北邯郸,四十多年前就搬到城里定居了。他干了一辈子木工活儿,手艺那叫一个精湛。虽说如今已经退休,可在小区里,赵大爷依旧是个响当当的人物。邻居们家里的椅子坏了,柜门要装了,第一个想到的准是赵大爷。他总是乐呵呵地帮忙,大家都特别喜欢这位热心肠的老师傅。

平日里,赵大爷精神头十足,不管见到谁,脸上都挂着灿烂的笑容,那股子乐观劲儿,感染着身边的每一个人。可谁能想到,这么一个积极生活的人,上个月却因为糖尿病并发症,永远地离开了我们。这消息一传开,小区里的人都惊掉了下巴,大家纷纷表示难以置信:赵大爷平时可是一口甜食都不沾啊!

说起赵大爷的饮食习惯,那简直严谨到让年轻人都自愧不如。赵大爷的老伴刘阿姨,每次提到这事儿,都满脸骄傲:“我们家老赵啊,对甜食那是一点兴趣都没有。糖果、蛋糕、饮料这些,他碰都不碰。哪怕做饭的时候,多放一勺糖,他都能尝出来,坚决不吃。” 就因为这样,谁能料到,糖尿病居然会缠上赵大爷呢?这事儿啊,真得让咱们好好反思反思,赵大爷到底是哪儿出了岔子?

退休后的赵大爷,日子过得简单又规律。每天,他都和刘阿姨一起去菜市场买菜,回来自己做饭,从来不去吃那些不卫生的外卖和快餐。按道理说,这样健康的生活方式,不应该和糖尿病扯上关系。可六年前的一次体检,却打破了这份平静。医生一脸严肃地告诉赵大爷,他被查出了糖尿病。

赵大爷当时就懵了,怎么也不相信这个结果。在他的认知里,糖尿病都是那些爱吃甜食的人才会得的病,自己连糖的边儿都不沾,怎么可能得这病呢?医生把血糖检测报告递到他面前,指着上面的数字说道:“老赵啊,你瞅瞅,你这血糖都已经飙到 15 了,不是糖尿病是什么?” 看着报告上那醒目的数字,赵大爷心里 “咯噔” 一下,这才意识到事情的严重性。

从那以后,赵大爷对甜食的防备更上一层楼。每次去超市买菜,只要看到包装上写着 “低糖” 两个字,他眼睛都不眨,直接就往购物车里放,满心想着这样就能控制好血糖了。可几年时间过去了,赵大爷虽然拼尽全力,血糖却依旧像脱缰的野马,怎么也控制不住。

刘阿姨看着赵大爷的病情,急得像热锅上的蚂蚁,一趟趟地往医院跑。可医生每次都是无奈地摇头,叹息着说:“老赵的病发现得太晚了,再加上并发症又多,我们也只能尽力而为。” 最终,赵大爷还是没能战胜病魔,带着遗憾离开了这个世界。

那么,赵大爷的问题究竟出在哪儿呢?咱们来听听医生是怎么说的。医生特别强调了一点:糖尿病可不是因为吃了糖就会得,关键是身体对糖的代谢功能出了毛病。就拿赵大爷来说,他虽然对甜食敬而远之,可平时却对面食情有独钟。一顿饭要是没有两个大馒头下肚,他就觉得这顿饭不完整。可他不知道,这些精制的碳水化合物,吃到肚子里以后,同样会转化成葡萄糖,导致血糖蹭蹭往上涨。据统计,咱中国北方人,尤其是农村出生的那一代人,饮食习惯大多偏向高碳水。这也是为啥,这一代人里,糖尿病的发病率相对较高。

再说说运动这一块儿。赵大爷平日里看起来挺忙乎,不是锯木板,就是打磨家具,忙得不亦乐乎。可这些手工活儿,虽然也费力气,但根本算不上真正能控制血糖的有氧运动。对于糖尿病患者来说,像慢跑、游泳、骑自行车这类有氧运动,那才是控制血糖的 “利器”。它们能提高胰岛素的敏感性,让血糖乖乖听话。可赵大爷长期缺乏系统的有氧运动,胰岛素的作用发挥不出来,血糖自然就降不下去了。

还有一点,赵大爷太相信自己所谓的 “饮食直觉” 了。他总觉得,自己已经严格控制甜食,生活也规规矩矩,身体肯定不会出啥大问题。所以,医生给出的建议,他根本没放在心上。他自认为身体没啥不舒服,就常常忘记按时吃药,也不去医院复查。就拿糖尿病足来说,刚开始的时候,他只是觉得脚上有点像长了冻疮,没啥大不了的,就没去医院处理。结果,病情一拖再拖,等到实在疼得受不了了才去医院,可这时候,已经错过了最佳治疗时机。就因为这样,感染越来越严重,最终走向了无法挽回的地步。

刘阿姨听着医生的解释,忍不住长叹一声:“他辛苦了一辈子,没想到最后却落得这么个结果……” 医生轻轻拍了拍刘阿姨的肩膀,安慰道:“其实啊,像这样的误区,在咱们老年人当中挺常见的。饮食习惯一下子改不过来,这能理解。但只要多听听医生的话,平时多注意监测血糖,这样的悲剧,完全是可以避免的。”

【本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。】