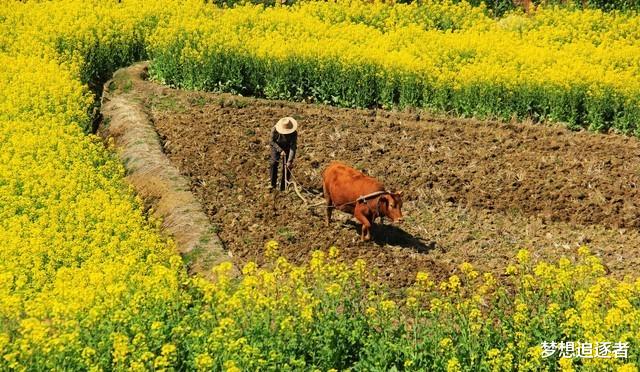

春意渐浓,万物复苏,眼瞅着就要告别厚重的棉衣了,但三月十二那天,冷风一吹,鸡皮疙瘩瞬间冒了出来!这不禁让人想起一句老话:“二月出九,寒在三月”。难道说,这暖春真是遥遥无期,倒春寒要卷土重来了吗?今天,咱们就来唠唠这句农谚,看看它到底靠不靠谱!

“二月出九”是啥意思?

要说这“二月出九”,得先说说“数九”。咱们老祖宗呀,把冬至开始的八十一天,分成了九个阶段,每个阶段九天,叫一个“九”。冬至是进九,数到第九个九天结束,就叫“出九”。那“二月出九”呢,就是指农历二月才数完九,意味着寒冷的冬天持续时间更长,春天来得也就更晚一些。相反,要是“正月出九”,那就预示着暖春会提前到来,是个好兆头!这“二月出九”呀,多少就有点不寻常的味道了,是不是有点盼头落空的感觉?

2025年,真是“二月出九”!

掐指一算,今年还真是“二月出九”!3月12日,农历二月十三,恰好是出九的第一天。哎呀,这可有点让人心里犯嘀咕了。要知道,从冬至开始数九,一直到三月初,这都还是冬天的尾巴,寒气积攒了不少。这出九的第一天,寒冷还没完全退去,就好像在提醒我们:“别太早脱棉袄,小心着凉!”不得不说,这时间节点,真是有点微妙,让人不得不对倒春寒提高警惕。

倒春寒,它真的要来吗?

说到倒春寒,可不是闹着玩的。它通常指的是在春天,气温回升之后,突然来一股强烈的冷空气,导致气温骤降,甚至出现霜冻。这对于农作物来说,可是个不小的打击,容易造成减产,甚至绝收。那为啥会出现倒春寒呢?简单来说,就是暖湿气流和冷空气“打架”的结果。春天嘛,太阳公公开始发力,气温逐渐升高,但北方来的冷空气也不是吃素的,它一南下,就容易和回暖的气温撞个满怀,形成倒春寒。

而“二月出九”这个时间点,就有点特殊了。它意味着冬天积攒的寒气还没完全消散,一旦冷空气南下,就更容易形成倒春寒。当然啦,这只是从农谚的角度来分析,具体情况还得看天气预报。不过,咱们还是得提前做好准备,未雨绸缪总是没错的。

棉衣别脱,防寒要紧!

既然有可能出现倒春寒,那咱们就得做好防寒保暖工作。别急着把厚衣服都收起来,尤其是老人和孩子,抵抗力比较弱,更要注意保暖。早晚温差大,记得及时增减衣物,别让自己着凉。特别是这几个地方,一定要注意保护好:

头部: 头是“诸阳之会”,受寒容易引起感冒、头痛等不适。出门戴帽子或者围巾,能有效防止头部受寒。脚部: 脚是“人体第二心脏”,保暖非常重要。晚上睡前用热水泡脚,能促进血液循环,缓解疲劳。腹部: 腹部受寒容易引起胃痛、腹泻等问题。睡觉时盖好被子,避免腹部受凉。

除了保暖,咱们还要注意饮食,多吃一些温补的食物,增强抵抗力。另外,保持充足的睡眠,多喝水,也能有效预防感冒。最关键的,还是要密切关注天气预报,提前做好防范措施。

农谚是“老话”,但也要辩证看待

说了这么多,其实就是想提醒大家,对“二月出九”这句农谚要引起重视,但也不能完全迷信。农谚是古代农民长期观察总结的经验,具有一定的参考价值,但它毕竟是经验之谈,不是科学定律。现在的天气变化越来越复杂,影响因素也越来越多,所以咱们还得结合实际情况进行判断。

最后,我想问问大家,你们那里的天气怎么样?是不是也感受到了丝丝寒意?有什么防寒保暖的小妙招,也欢迎在评论区分享,大家一起交流交流,共同迎接这美好的春天!记住,关注天气变化,科学防寒保暖,才是王道!千万别仗着年轻,硬扛着,到时候生病了,可就得不偿失啦!