苏联解体后,一个不为人知的机遇之窗悄然打开。

在这个历史的十字路口,乌克兰继承了苏联30%的军工产业。这是怎样的一笔遗产?全苏唯一的航母建造基地、世界级的导弹生产商、战略轰炸机制造厂......

这些曾经的军工巨头,一夜之间成了无主之物。

世事机缘,往往就是如此奇妙。当数以万计的顶级军工专家月薪跌至200美元,不得不靠打零工度日时,中国抓住了这个千载难逢的机遇。

历史选择了这个时刻,让两个相距遥远的国家,在军事科技领域展开了深度合作。

第一个突破口很快出现了。1993年,中国以1750万美元购入"雪龙"号破冰船。这笔交易为双方合作奠定了信任基础。

随后的发展令人瞩目。2006年仅一年时间,就有超过2000名乌克兰专家来华从事科研工作。这些专家带来的不仅是技术,更是改变中国军工命运的关键一环。

在航空领域,马达西奇公司的AI-222涡扇发动机让中国的L15高级教练机如虎添翼。这款发动机推力达4200公斤,填补了我国在这一领域的空白。

海军装备方面,"曙光"设计局的UGT-25000燃气轮机为我国052C/D型驱逐舰提供了强劲动力,让这些现代化战舰能够以30节以上的高速破浪前行。

陆军装备也实现了质的飞跃。哈尔科夫的6TD-2E坦克发动机,最大功率达1200马力,能够适应高原和沙漠等极端环境。这款发动机不仅装备了我国坦克,还成功出口到巴基斯坦。

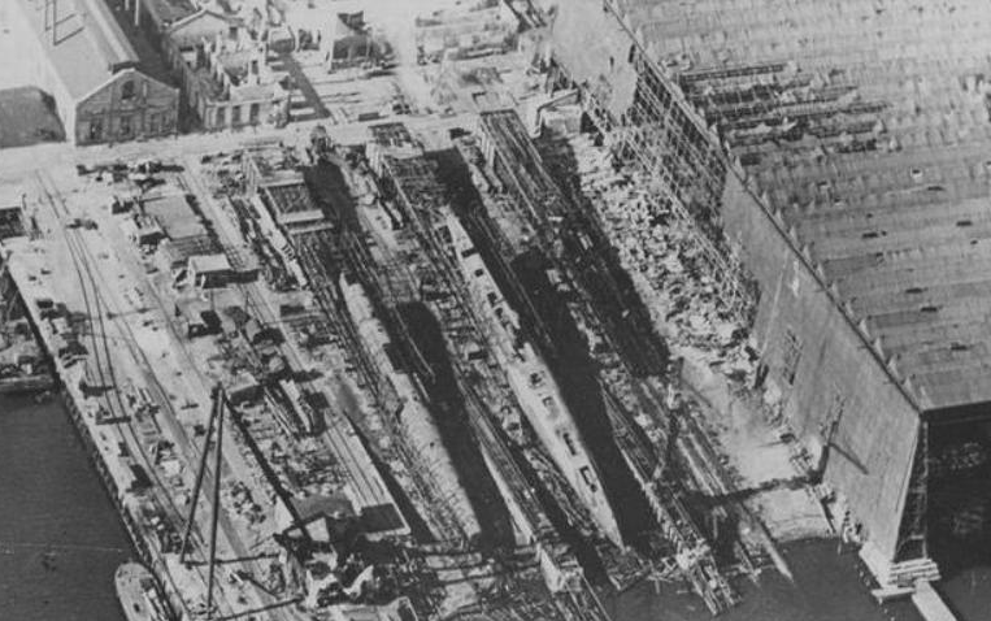

然而,最引人注目的,莫过于"瓦良格"号的传奇故事。

经过近十年的改造升级,这艘命运多舛的巨舰浴火重生,以"辽宁舰"的新身份,成为了中国第一艘航空母舰。

在中乌合作的黄金时期,乌方展现出了超乎寻常的开放态度。当俄罗斯要求中国投入数十亿美元购买整机时,乌克兰却以极其优惠的条件提供了苏-33舰载机的关键技术资料。

据统计,1995年至2015年的20年间,乌克兰向中国转让了30多项重要军事技术,涵盖航空、航海、陆战等多个领域。这些技术,填补了中国军工发展的诸多空白。

这种全方位的技术合作,为中国军工体系的现代化奠定了坚实基础。

然而,这场持续近30年的合作,在2014年迎来转折点。随着乌克兰国内政局变化,原本紧密的合作关系开始松动。年度合作项目从2013年的150多个锐减至个位数。

2021年,双方合作遭遇重大挫折。筹划多年的马达西奇公司收购项目,在各方压力下突然终止。这标志着中乌大规模军事技术合作实质上已经画上句号。

随着俄乌冲突爆发,这段长达30年的合作彻底成为历史。但它为中国军工发展留下了宝贵的技术积累,推动中国军事工业完成了从"跟跑"到"并跑"的跨越。

回望这段历史,我们看到的是中国以战略眼光抓住机遇的智慧。在特殊的历史时期,通过务实合作获得了宝贵的技术积累,这不仅见证了中国军事工业的跨越式发展,更在世界军事史上写下了浓墨重彩的一笔。

历史总是在不经意间改变未来。今天的中国军工实力,正是昨日战略远见的最好见证。