10年前的上海 ,每逢周末和节假日,在上海人民公园的北角,除了单身女性的征婚的广告,就是挤满了来给子女相亲的父母。

这些来给子女相亲的父母人数近2000人,他们谈论的相亲条件却出奇的一致,房子、收入、学历。

过不了这三关的人基本在相亲角都是无人问津。

上海人对于伴侣实力的要求是非常严苛的,追求强强联合,各家两套房子加起来变4套,越来越有钱。

仔细看看这些人的简历,能摆上来的都是非常的优秀,至少都是全日制本科,上海本地人,而且有房有车已经成为了默认的条件。

这位大爷说的就是很有道理,他日常帮自己的女儿张贴征婚广告,字里行间都十分的骄傲。

大爷的女儿是同济大学的硕士,上学的时候不着急找对象,读研毕业都已经27岁,等到工作稳定的时候已经32岁,身边已经没有了合适的男人。

大爷全部的愿望就是女儿赶紧结婚,了却自己的一桩心事。

看来中国式的父母在任何地区都是一样的,据说东北的父母好像对子女的婚姻非常的随缘,也不知道是不是真的?东北的朋友们可以说说吗?

万阿姨在相亲角算是小有名气的红娘,目前她手下有8个工作人员,每天收摊摆摊都要花上两个钟头。

她在这里做了5年的婚介,对于父母们的征婚要求,她了如指掌,很多父母也愿意在万阿姨这里找到合适的人选。

在来找万阿姨相亲的一个阿姨,提出自己的女儿非常优秀,其要求也是非常的高,必须是上海本地人,有房子,有学历,工资还要万元以上,如果还有点小帅的话,就更好了。

可是,这阿姨的女儿长相一般,提出这么高的要求,就算是有这样优质的男生,也根本就不可能轮到他相貌普通的女儿。

果然,房子是结婚相亲的基础,在上海甚至在中国没房子就是免谈,但是外地人在上海拥有一套比较好的房子是何等的困难,基本上相亲找外地人是没有资格参与的,第一轮就被删除了,这也是阶层分离的一种具象化体现。

万阿姨都感慨,这几年剩女比往常多得多,富裕地区的独生女学历高,家教好,寻常的男人一般还真看不上。

只要是上海的女性,一般来说都不会嫁给外地人,更不要说嫁到外地去了。

上海人性格中有着潜移默化的优越感,老年人当中很多认为其他人都是乡下人,配不上自己高贵的身份。

当然日常交流中他们很好的隐藏了这种情绪,上海年轻人就好了很多,并没有那么的排斥外地人,但是不同的生活习惯使得也很难与外地人结婚生子。

在相亲过程中,一张摆在地上的个人介绍吸引了大家的注意力,年收入6万,还是大专学历,没房没车,还不是上海人,这种条件在相亲角亮出来就是被阿姨们鄙视的对象,说他脸上没血色印象,又不好,一副猥琐不健康的感觉。

而这个小伙子却似乎并不在意,他只想通过摆摊寻找有缘人。

他叫顺子,还拒绝摄像对他正面的拍摄,只同意侧面对准镜头,他的观点其实很好,拒绝家长们的包办婚姻,希望亲自和一个姑娘慢慢认识,然后恋爱,父母的想法不代表儿女的真实想法。

他此言一出,立马遭到了阿姨大爷们的嘲讽。

他的摊位除了摆在相亲角以外,还会在街边摆出来,但是遭到其他人嘲讽,被城管赶走以外,没有得到任何人的青睐。

他一无所有,却需要女孩子温柔漂亮,虽然是自由恋爱,但是也讲究利益交换,你需要有充足的闪光点,顺子把路走窄了,想要伴侣优秀,自己也要有实力,这是社会。

顺子的摊位越来越无人问津,每日受到的鄙视也越来越多,他最终被这个城市所不接纳,被上海淘汰,接着离开了上海,从此不知去向。

对应想落户上海的外地男女以外,本地的姑娘结婚难属实,就是高不成低不就。

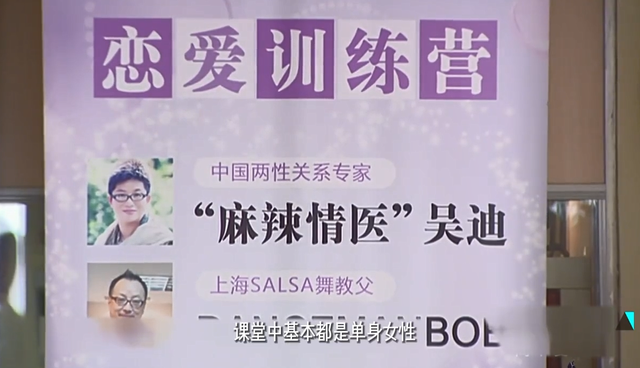

由此还衍生出一种新的商业模式,恋爱训练营,课堂中基本都是单身女性,希望得到导师的教导,早日摆脱单身。

今天这堂课程就是教人如何写征婚广告,没想到这么小。细节居然都需要导师的点拨,为了配合讲课,导师还让学员上台朗读自己的征婚广告,导师对此一一点评,好像小学老师指点刚认字的小学生写作文一样,十分的滑稽可笑。

就这样的课程都是场场爆满。当然这是十年前的情况,现在我不清楚还有没有类似的课程,或者现在就改名叫明人训练班。

随着2024年的到来,年轻人在忙碌工作之余的社交活动越来越少了,婚恋观也在悄悄的发生着变化,已经从相亲转向了个人主义,不结婚不生子,自己赚钱自己花,这种新时代的婚姻观才是真正的价值观。

拐点是甜是苦,可能30年后才能被我们真正的知晓。对此,大家有什么看法呢?