明星逃兵役事件背后的社会镜像

当聚光灯照进法理与人性的夹缝

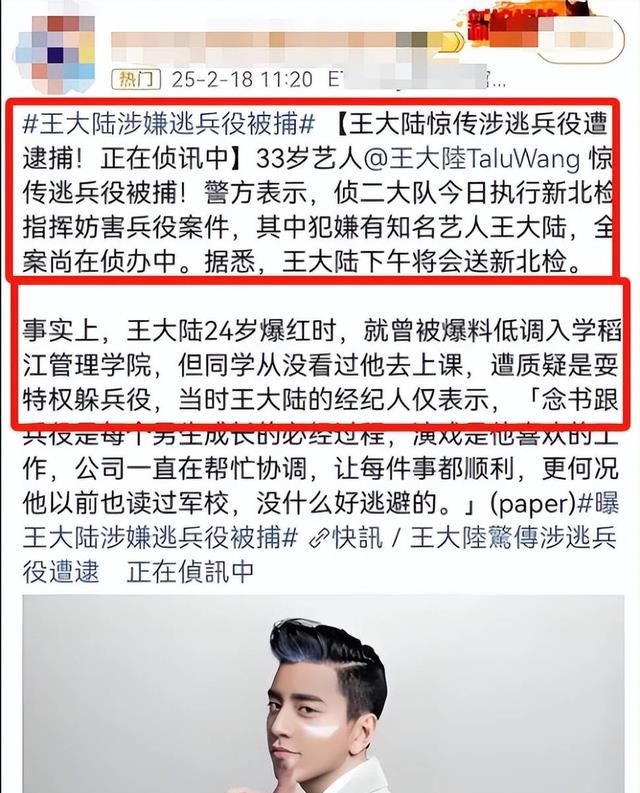

2024年2月18日的台北街头,刑事局的警车悄然停在一栋高级公寓楼下。

当红演员王大陆被带离住所的画面在社交媒体瞬间引爆,这场看似普通的执法行动,意外撕开了台湾社会深层的价值褶皱。

这场价值百万台币的逃兵役闹剧,恰似一柄锋利的手术刀,剖开了公众人物社会责任、制度困境与代际价值观冲突的多重肌理。

在事件发酵的72小时内,社交媒体涌现出超过120万条相关讨论。

这种舆论分化恰恰折射出当代社会对公众人物期待值的矛盾心理——我们既渴望偶像完美无瑕,又潜意识里默许他们享有特权。

兵役制度背后的代际认知断层

台湾现行的《兵役法》修订于2013年,将义务役期从1年缩短为4个月。

这种政策摇摆背后,是不同世代对兵役价值认知的剧烈碰撞。

台北大学2023年的社会调查显示,在20-29岁青年群体中,62%认为兵役制度需要根本性改革,这个数据较十年前上升了27个百分点。

在众多明星免役案例中,周杰伦的强直性脊柱炎免役最具典型性。

这种制度滞后性,使得医疗证明成为灰色地带的通行证。

公众人物的社会责任悖论

王大陆案最吊诡之处在于,他主演的《孤注一掷》正是讲述跨境犯罪的警世故事。

比较周杰伦、苏有朋等前辈艺人的免役经历,会发现明显的代际差异。

前者多因客观健康因素获得制度性豁免,而新生代艺人更倾向主动制造免责条件。

这种转变背后,是个人主义思潮对集体意识的全面侵蚀。

值得深思的是,王大陆经纪团队在危机处理中表现出的沉默,恰是娱乐圈应对公共事件的典型范式。

但这次事件证明,当触及法律红线时,这种策略正在失效。

制度弹性与人性考量的天平

更值得警惕的是,其客户群体中高收入阶层占比达43%,说明逃兵役已从个人行为演变为系统性社会问题。

系统上线半年,可疑案例检出率提升27%,但同时也引发隐私权争议。

这种技术创新与权利保障的拉锯战,正是现代社会治理困境的缩影。

这种诉求催生出替代役制度的改革呼声。

这种将个人发展与社会需求结合的创新,或许能为兵役制度注入新活力。

结语:在秩序与自由间寻找新共识

王大陆事件终将过去,但它引发的思考远未终结。

当我们凝视这面社会多棱镜时,看到的不仅是某个明星的沉浮,更是一个时代的精神困局。

从周杰伦到王大陆,从医疗豁免到技术规避,每个案例都在叩问:在个人权利与集体义务的天平上,我们该如何放置理性的砝码?

这种重建不是简单的回归传统,而是在现代性土壤上生长出的新共识,既尊重个体价值,又守护集体精神,让每个公民都能在制度框架下找到实现自我的可能路径。