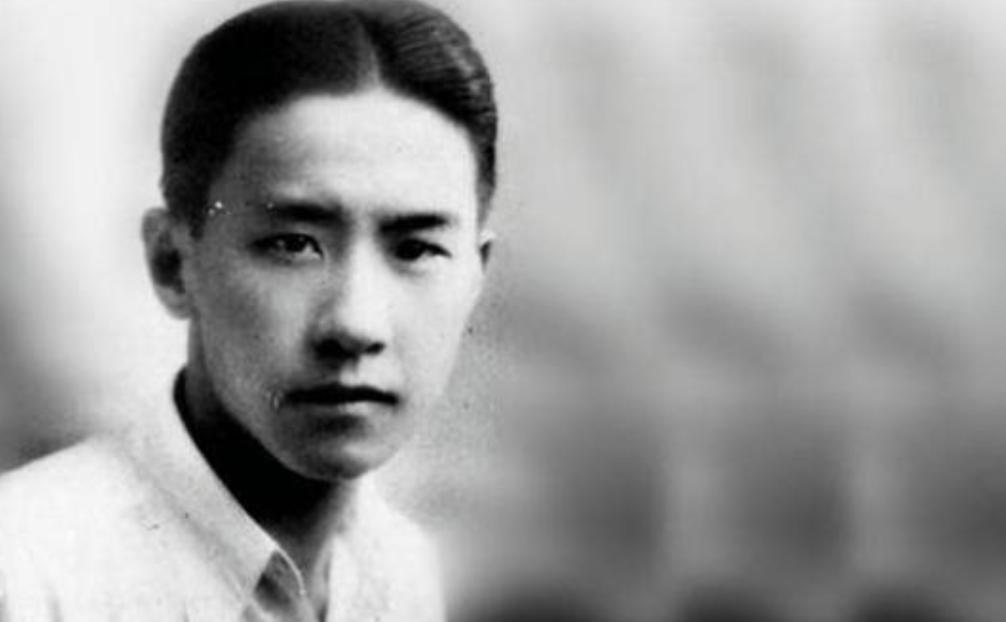

秋瑾,一个即使在百年后的今天,依然让人心潮澎湃的名字。她不像那些史书中脸谱化的英雄,高高在上,遥不可及。她是一个活生生的人,有血有肉,有爱有恨,更有作为一个女子在那个时代少有的勇气和担当。她的一生,短暂却灿烂,像一颗流星划过夜空,留下永恒的光芒。而她留下的三则遗言,更是掷地有声,至今仍振聋发聩,激励着我们。

秋瑾的童年,注定与众不同。她出生在一个书香门第,祖父的书房,就像一个巨大的宝藏,吸引着年幼的她。不同于其他女孩的闺阁生活,秋瑾对诗词歌赋的喜爱,让她在精神世界里找到了慰藉。更重要的是,她对国家大事的关心,在那个时代是多么的难能可贵。她像一块海绵,贪婪地吸收着知识,也逐渐形成了自己独特的思想和见解。家族长辈们虽然惊讶于她的“离经叛道”,但也隐隐约约地感觉到,这个女孩将来必成大器。

然而,封建社会的枷锁,岂是那么容易挣脱的?二十一岁那年,秋瑾被父亲包办嫁给了富绅之子王廷均。这段婚姻,从一开始就注定了是一场悲剧。王廷均是一个典型的纨绔子弟,他不懂秋瑾的抱负,也不理解她的理想。在王廷均眼里,女人就应该在家相夫教子,而不是抛头露面,更不应该关心国家大事。婚后的生活,对于秋瑾来说,就像是一座牢笼,禁锢着她的身心。她把自己的苦闷和理想,都倾注在了诗词创作中,那些充满悲愤和呐喊的文字,是她内心世界最真实的写照。

命运的转机,出现在秋瑾与吴芝瑛的相遇。这位开明的女性,为秋瑾打开了新世界的大门。她向秋瑾介绍了西方的女权思想,也让她接触到了许多进步人士。在这些新的思想的冲击下,秋瑾开始觉醒,她意识到,自己不应该被封建礼教所束缚,她要追求自由,追求平等,更要为国家的命运而奋斗。最终,她毅然决然地离开了王廷均,选择了东渡日本,去寻找救国救民的真理。

在日本,秋瑾剪去了长发,穿上了男装,她要用实际行动来挑战封建传统。她加入了同盟会的前身组织光复会,结识了许多志同道合的革命志士。在这里,她遇到了鲁迅。他们因为革命路线的不同而发生过激烈的争吵,甚至一度拔刀相向。这或许是革命者之间特有的碰撞,他们都对国家的未来充满担忧,也都渴望找到一条正确的道路。

回国后,秋瑾创办了大通学堂。这所学校,表面上是教授文化知识,实际上却是一个革命的据点。秋瑾在这里秘密地训练革命队伍,为即将到来的起义做准备。她像一盏明灯,照亮了无数青年迷茫的心灵,也点燃了他们心中的革命火种。

三十二岁那年,秋瑾的生命走到了尽头。当得知同志徐锡麟被捕的消息后,她没有选择逃避,而是毅然决然地留了下来。她知道,革命的道路上充满了荆棘和坎坷,随时都可能付出生命的代价。但她没有丝毫的畏惧,因为她心中有一个坚定的信念:为了国家的独立和民族的解放,她愿意付出一切。

在生命的最后时刻,秋瑾写下了“秋风秋雨愁煞人”这句千古绝唱。短短七个字,却包含了太多太多的情感:对生命的眷恋,对理想未竟的遗憾,以及对革命事业的无限期望。监斩官李钟岳被秋瑾的凛然正气所震撼,最终答应了她的三个遗愿:不要枭首示众,不要脱去衣衫,要有一口薄棺。这三个看似简单的要求,体现了秋瑾对尊严的守护,也展现了她作为一名女性的最后一丝柔情。

秋瑾的故事,是一个关于勇气、理想和牺牲的故事。她的一生虽然短暂,却像一颗璀璨的明星,照亮了中国革命的夜空。她用自己的生命,诠释了什么是真正的爱国主义和革命精神。她留下的三则遗言,至今仍被人们传颂,激励着一代又一代人,为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。秋瑾,这位刀锋上的巾帼,她虽然倒下了,但她的精神却永远活在人们心中,成为一座永恒的丰碑。她的故事,将会永远被传颂,激励着我们不忘初心,砥砺前行。