你有没有想过,有一天,你开的车可能不再是“Made in Germany”或者“Made in Japan”,而是骄傲的“Made in China”?这可不是一句空话,也不是什么遥远的未来,而是正在发生的现实。只这个“中国制造”的崛起之路,并非一帆风顺,而是经历了一场“关税风暴”的洗礼。中美之间的关税战,就像一场突如其来的考试,考出了中国汽车行业的韧性、智慧和野心。

很多人可能会觉得,关税战嘛,就是两个国家互相抬高价格,最后倒霉的是老百姓。但如果仅仅这么看,那就太小看这件事的影响了。关税战就像一剂苦药,短期内确实让中国汽车行业感到疼痛,出口受阻、成本上升,日子不好过。也正是这剂苦药,激发了中国车企的斗志,倒逼着它们加速转型升级,走出了一条与以往完全不同的发展道路。

过去,中国的汽车工业很大程度上是“跟跑者”,学习国外的先进技术,模仿国外的设计理念。但是,关税战让大家明白,核心技术是买不来的,只能靠自己研发。于是,中国车企开始加大在电池、芯片等关键领域的投入,决心打破国外的技术垄断。

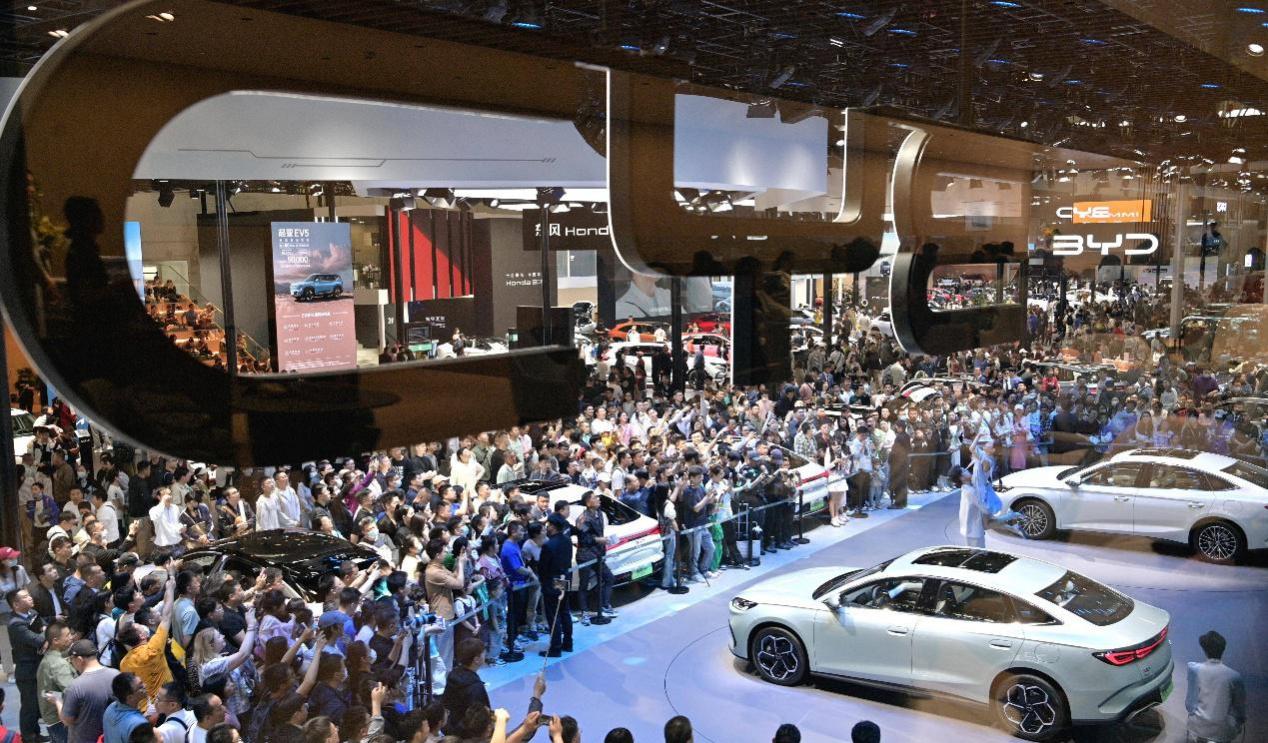

比亚迪的崛起,就是一个最例子。它不再满足于组装别人的零件,而是自主研发电池、电机、电控等核心技术,打造出具有独特竞争力的“中国芯”。宁德时代也凭借领先的电池技术,成为全球最大的电池供应商,为中国新能源汽车的发展提供了强大的支撑。

除了技术之外,市场战略也在发生转变。过去,中国的汽车出口主要依赖美国等发达国家市场,但关税战让大家意识到,把鸡蛋放在一个篮子里是多么危险。于是,中国车企开始积极开拓多元化市场,寻找新的增长点。

俄罗斯、中东、东南亚等新兴市场,成为了中国车企新的战场。奇瑞、长城等品牌在这些市场取得了显著的成绩,超越了日系、韩系等传统品牌。比亚迪、哪吒等企业则选择在欧洲、东南亚等地建立工厂,实现本地化生产,规避贸易壁垒,更好地服务当地市场。

供应链的重塑,也是关税战带来的重要变化。过去,中国的汽车产业链很大程度上依赖美国的供应商,但是,关税战让大家意识到,这种依赖是不可持续的。于是,中国车企开始积极寻找替代方案,培育本土供应商,构建更加自主可控的供应链体系。

赣锋锂业收购墨西哥锂矿,替代美国雅保的供应;华为鸿蒙车机OS装机量突破千万,替代安卓Auto;福耀玻璃取代康宁,成为特斯拉全球玻璃主供……这些案例都表明,中国的汽车产业链正在摆脱对美国的依赖,走向自主可控。

中国汽车的崛起,也离不开政府的支持。新能源汽车购置税减免、充电桩建设补贴等政策,持续刺激市场需求。设立汽车芯片专项基金,支持本土芯片企业发展,从资金层面缓解了“芯片荒”的困境。这些政策,为中国汽车产业的转型升级提供了强大的保障。

说了这么多,你可能会觉得,关税战对中国汽车行业来说,好像是一件好事。但事实并非如此简单。关税战确实给中国汽车行业带来了挑战,但也倒逼着它们加速转型升级,走出了一条与以往完全不同的发展道路。

中国汽车的崛起,究竟意味着什么呢?

它意味着中国在全球汽车产业中的地位发生了根本性的改变。过去,中国是“世界工厂”,主要负责生产制造,利润微薄。但是,随着中国车企掌握核心技术,打造自主品牌,它们在全球汽车产业中的话语权也越来越大。

它意味着消费者有了更多的选择。过去,消费者只能购买国外的品牌,选择很少。但是,随着中国品牌的崛起,消费者有了更多的选择,可以购买到性价比更高的汽车。

再次,它意味着全球汽车产业的竞争格局发生了改变。过去,全球汽车市场主要由欧美日等传统汽车强国主导。但是,随着中国汽车的崛起,全球汽车市场的竞争格局将更加多元化,更加激烈。

中国汽车的崛起,并非一蹴而就,而是经历了多年的积累和沉淀。关税战只是一个 external 因素,加速了这一进程。中国车企凭借自身的努力,抓住了新能源汽车发展的机遇,实现了弯道超车。

当然,中国汽车的崛起,也面临着一些挑战。技术创新、品牌建设、国际化经营等,都需要不断提升。但是,只要坚持自主创新,不断提升自身竞争力,中国汽车的未来,一定会更加光明。

那么,作为消费者,我们应该如何看待中国汽车的崛起呢?

首先,我们要理性看待中国汽车的进步,不要盲目崇拜国外品牌,也不要妄自菲薄。中国汽车在技术、质量、设计等方面,已经取得了长足的进步,值得我们肯定。

其次,我们要支持中国品牌,为它们提供更多的发展机会。购买中国品牌的汽车,不仅仅是支持中国经济发展,也是支持中国汽车产业的未来。

再次,我们要对中国汽车提出更高的要求,促进它们不断进步。只有不断接受市场的检验,中国汽车才能在全球市场上立足。

中国汽车的崛起,是历史的必然,也是时代的选择。关税战只是一个 external 因素,加速了这一进程。中国车企凭借自身的努力,抓住了新能源汽车发展的机遇,实现了弯道超车。让我们共同期待中国汽车的未来,也为中国汽车的崛起贡献自己的力量。

我们可以看到一些显著的数据变化来支持这些观点:

新能源汽车出口激增: 2020年中国新能源汽车出口量仅为22.4万辆,而到了2023年,这一数字飙升至120.3万辆,增长超过5倍。尤其是在欧洲市场,中国新能源汽车的市场份额从2020年的4%迅速增长到2023年的8% (数据来源:中国汽车工业协会)。

汽车芯片自给率提升: 虽然与国际先进水平仍有差距,但中国汽车芯片的自给率从2019年的不足5%提升到2023年的15%左右,关键领域取得了突破性进展 (数据来源:中国半导体行业协会)。

本土品牌市场份额扩大: 在中国市场,本土汽车品牌的市场份额持续扩大。2023年,本土品牌乘用车累计销量达到1185.9万辆,同比增长17.6%,市场份额达到56%,超过了合资品牌 (数据来源:中国汽车工业协会)。

研发投入强度加大: 中国主要汽车企业的研发投入强度(研发支出占营收的比例)逐年提高,企业甚至超过了10%。这表明中国车企越来越重视技术创新,并将其作为核心竞争力来打造 (数据来源:各上市汽车公司年报)。

这些数据清晰地表明,中国汽车产业正在经历一次深刻的变革,技术创新、市场扩张和品牌升级都在加速进行。虽然挑战依然存在,但中国汽车的未来充满希望。中国汽车已经从之前的跟随者,开始逐渐走向自主品牌。我相信我们终将会看到中国汽车走向世界。

现在中国汽车想要走出去,还需要面临许多挑战。在安全性能方面一定要有所保障,现在国内汽车发展迅速,但是在一些碰撞实验中,还是会有一些不尽如人意的地方。汽车的安全性,永远是消费者最看重的点。同时,内饰和外观方面,也要逐渐摆脱模仿的痕迹,创造出属于自己的风格。中国文化博大精深,完全可以运用到汽车的设计中。

所以中国汽车的崛起,仍然需要我们每个人的支持和鼓励。给予他们更多的时间去发展,相信在不久的将来,我们一定能看到更加优秀的中国汽车。