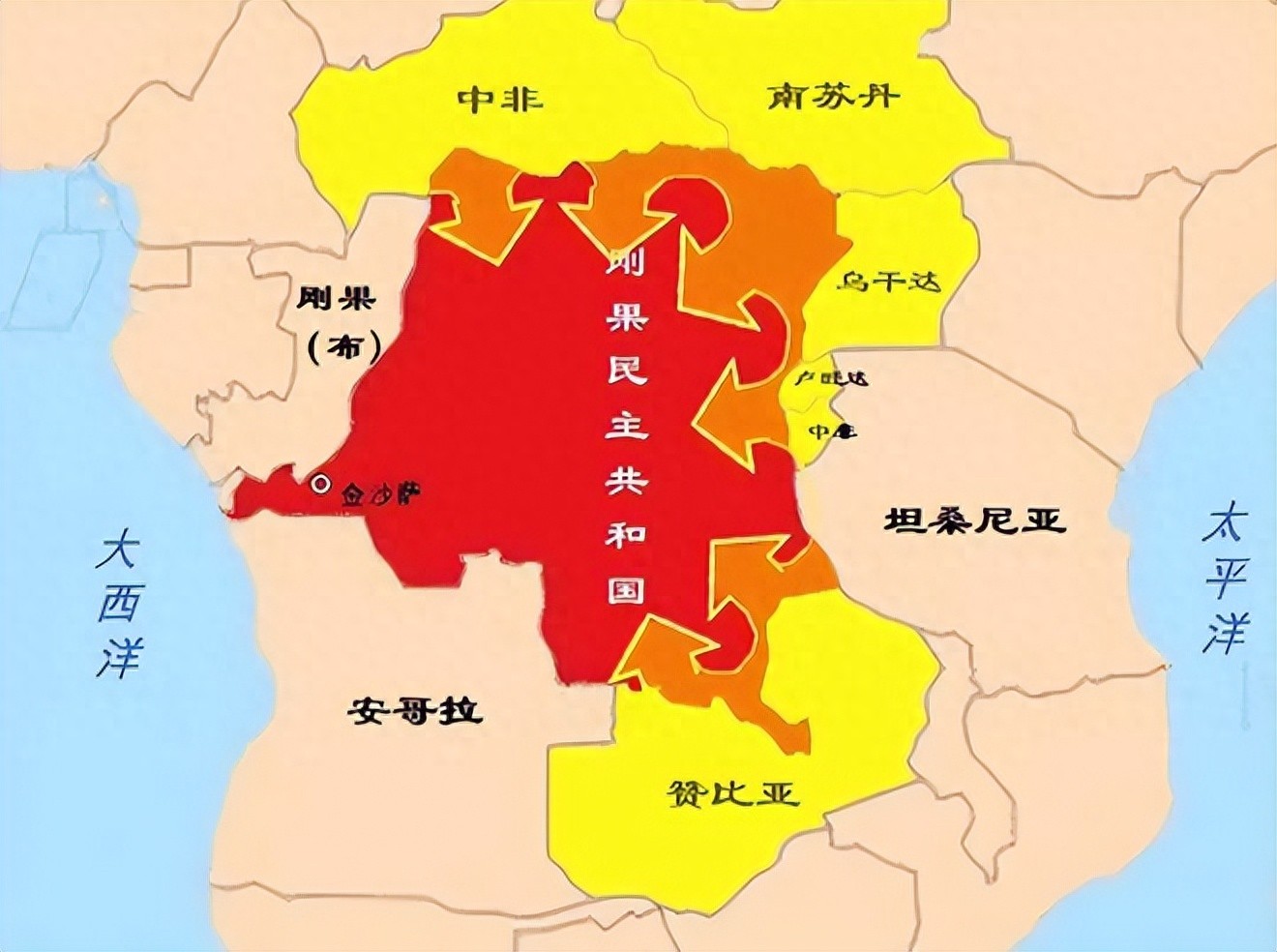

在非洲大陆的核心区域,刚果(金)这块土地仿佛是一座庞大的自然宝藏,蕴含着令全球赞叹的丰饶矿产资源。钴、铜、稀有金属及其他关键矿藏在全球范围内扮演着举足轻重的角色,特别是钴资源,其在全球总储量中的占比高达70%,堪称新能源产业生态系统的血脉与核心。然而,这些宝贵的资源并未使刚果(金)实现持久的繁荣与安定,相反,它们成为了长期矿产纷争的导火索。

近段时间,刚果(金)当局兴起了"资源民族主义"的运动。在近二十年内,中国通过开创性的“基础设施交换资源”策略,积极参与并深化了对相关国家矿产开采领域的介入。二零一六年,一中国企业在并购活动中顺利取得了基伍省矿产资源百分之七十二的所有权,此举措原被视为双方利益共融的合作起点,却不料因刚果(金)当局后续的一连串行动而遭遇重重变故。

当局起初采用强硬策略,包括停水停电等措施,迫使中企出让5%的股份,但此举并未令其满意,随后持续要求获取更大份额的控制权。此外,刚果(金)力推“矿产业合作伙伴多样化”,公然指出“中国在矿产领域的主导地位构成风险”,进而转向沙特、欧盟、印度等国家寻求新的投资伙伴,甚至规划建设通往安哥拉港口的铁路,旨在减少对中国市场的依赖。其深层原因,既蕴含了新上台政府力求脱离经济依赖、追求独立进步的迫切愿望,亦不可忽视外部势力在背后的煽风点火。美国通过阻挠中企并购、通过资助洛比托走廊项目等策略,旨在削减中国在非洲矿产供应链上的优势,并将刚果(金)的矿产资源整合进自身的全球资源网络中。

刚果(金)曾深陷于因矿产收益推动的基础设施兴盛所带来的幻象,憧憬着国家正迈向“现代化进程”的快车道。公路、医院等基础设备的兴建,为人们展现了进步的曙光。然而,二零二五年一月戈马战役的惨痛失利,宛如重击,残酷地粉碎了这道空洞的幻想。

卢旺达所支援的“M23运动”仅耗时三小时便突破了防御线,导致刚果(金)数万军力溃败,出现了雇佣兵“一落脚即缴械”的离奇现象。此次军事失利的背后,蕴含着复杂而深刻的多重因素。于战术维度而言,M23武力采纳了中国教导的“迅捷迂回、区隔包抄”战略,并整合卢旺达的数字化指挥平台与无人飞行器编队,从而达到了精巧的作战协作。与此相反,刚果(金)的军队则继续沿用陈旧的步兵作战方法,战术策略固化,难以应对敌方的机动与变化。

军队内部长期存在的腐败现象,致使武器装备的升级换代缓慢不前,士兵们的士气亦因此受到严重打击,尽管拥有15万之众的庞大编制,但实际的战斗效能却大打折扣。3.5拥有百万军力则产生了地域性的控制优势。此外,外界的介入行动亦不可小觑,刚果(金)指控卢旺达直接卷入冲突,卢旺达的军事扩张则暗藏深邃的地缘政治较量。

军事挫败迫使刚果(金)政府转向和谈,然而,对话进程遭遇了停滞。反动首领南加断言,“除非政权移交,否则毫无可能进行对话”。此坚定立场的背后,揭示了刚果(金)内部根深蒂固的政治动荡。M23,打着“图西族权益”的旗帜,灵巧地利用了刚果(金)东部地区殖民历史遗留下的边界纷争,有效扩展了其影响力,赢得了某些群体的认可,从而给刚果(金)政府带来了严重的合法性的挑战。卢旺达对于M23的支持,不仅旨在强化其“非洲中小国家”的角色,更蕴含深远的地缘政治考量,即布局未来的控制权,以掌握刚果(金)的矿产运输要道。依据俄国学者的观点,卢旺达的军事举动实质上是“旷日持久边境争端的继承”,其深层动机在于竞逐资源与地域战略价值。

在这场错综复杂的冲突中,尽管联合国屡次倡导卢旺达撤出军队、促请M23停止战斗,其实际影响力却颇为有限。更为深远的是各大国间的较量。某些细节我未能明确表述,诸位应能心领神会。综上所述,卢旺达实际上为我们保护了矿产权益,然而,我们仍需秉持审慎立场,防止直接涉入争端,以保全我们在非洲的正面声誉。

刚果(金)的惨痛经历有力地揭示了“资源诅咒”现象的严酷本质。一国不宜过于贪心,尤应避免剥削智者,切勿无度索求,否则虽拥有丰饶的矿产资源,却难以促进国家实力的增长,反成引发内讧与外忧的根源。