各位亲爱的读者,阅读此文前,麻烦右上角点击一下“关注”,精彩内容不错过,方便随时查看。

前言秦国能够在战国末期完成中国统一,是多重因素共同作用的结果,涉及政治制度、军事战略、地理优势、经济基础以及历史机遇等多个方面。

相比之下,其他强国如齐、楚、赵、魏等均存在明显短板。今天就和大家聊聊这个话题。

一、秦国的核心优势1、商鞅变法奠定制度基础(公元前356年—前338年)

法治与中央集权:商鞅通过废除世袭贵族特权、推行郡县制、建立户籍制度,削弱了贵族势力,强化了国家动员能力。

军功授爵制:打破血缘壁垒,平民可通过战功晋升,极大激发了军队战斗力。秦军被称为“虎狼之师”,斩首记功制度使士兵作战异常凶猛。

农业改革:推行“废井田、开阡陌”,鼓励垦荒,关中平原成为粮仓。《史记》记载“秦富天下十倍”。

2、地理屏障与战略纵深

关中地区四面环山(函谷关、武关、大散关、萧关),易守难攻,形成天然堡垒。

秦国可从容消化巴蜀(公元前316年灭蜀)资源,获得“天府之国”的补给。

3、连续数代的明君权臣组合

从秦孝公(用商鞅)到秦始皇,历代君主坚持“东出”战略。

范雎提出“远交近攻”(公元前270年),张仪以连横破合纵,李斯统筹全局,政策连贯性极强。

4、军事技术的领先

秦弩标准化生产(考古发现弩机零件可互换),青铜剑长度超越六国(兵马俑出土剑长约90厘米)。

秦直道、灵渠等工程保障后勤。

二、其他强国的致命缺陷1. 齐国:富而不强,战略短视

经济繁荣但军备松弛:临淄是战国最富庶城市(《战国策》载“举袂成幕,挥汗成雨”),但齐湣王(公元前300年—前284年)后期沉迷享乐,五国伐齐(公元前284年)后一蹶不振。

孤立主义政策:齐王建(公元前264年—前221年)在位40年不修战备,坐视秦国吞并三晋,最终被灭时“无一人救者”(《史记·田敬仲完世家》)。

2. 楚国:地广难治,贵族掣肘

分权与内耗:楚国实行封君制(如春申君、项氏),地方贵族权力过大。吴起变法(公元前386年)仅一年即因贵族反扑失败。

战略失误:怀王时期(公元前328年—前299年)反复摇摆于合纵连横,丹阳之战(公元前312年)丧失汉中,鄢郢之战(公元前279年)被白起攻破都城。

3. 赵国:军力巅峰难持久

胡服骑射的局限:赵武灵王改革(公元前307年)打造精锐骑兵,但长平之战(公元前260年)损失45万青壮,邯郸虽坚守(公元前259年—前257年),国力已衰。

地理劣势:国土被太行山分割,南北难以呼应。代地(今河北蔚县)直面匈奴,两线作战压力大。

4. 魏国:四面受敌,人才流失

地缘灾难:魏国地处中原四战之地(西有秦、东有齐、南有楚、北有赵),马陵之战(公元前341年)损失10万精锐,桂陵之战(公元前354年)被孙膑围魏救赵。

为秦做嫁衣:商鞅(卫国人)、张仪(魏人)、范雎(魏人)等顶级人才皆因魏国贵族排挤投奔秦国,吴起、孙膑也曾被魏国逼走。

三、关键历史节点1、公元前230—前221年:摧枯拉朽的统一战争

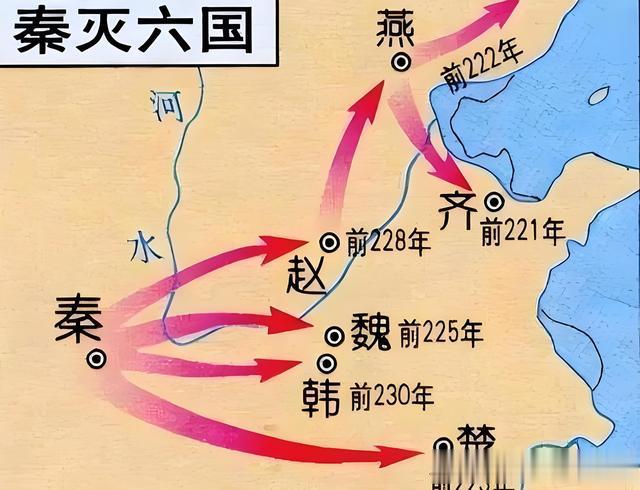

秦灭韩(前230)、灭赵(前228)、灭魏(前225)、灭楚(前223)、灭燕(前222)、灭齐(前221),平均每1.5年灭一国,展现碾压性优势。

2、长平之战(前260年):白起坑杀赵卒,彻底扫除秦国东进最大障碍。

郑国渠事件(前246年):韩国派水工郑国“疲秦”,反被秦国将计就计,建成灌溉4万顷良田的水利工程,粮食产量暴增。

四、深层历史逻辑

四、深层历史逻辑秦国成功本质是制度竞争的胜利

六国改革不彻底:魏国李悝变法、楚国吴起变法、韩国申不害术治均半途而废,齐国管仲改革侧重经济而非集权。

秦国持续迭代:从商鞅的“耕战”到韩非的“法、术、势”,不断吸收诸子精华。云梦秦简显示,秦国法律细至农田播种密度、刑徒劳役时长。

最终,秦国通过系统性优势——高效的战争机器、严密的社会控制、稳定的资源供给——完成了中国历史上第一次大一统,为后世中央集权王朝奠定模板。

其他列强或因内部分裂、或因战略失误、或因改革失败,最终无力抗衡这一历史趋势。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。