《——【·前言·】——》

1990年,于凤至在美国病逝,终年93岁。

次年,张学良站在她的墓碑前,看到那行深情的碑文“张于凤至”,竟泣不成声。

此时,他在想些什么?这段感情究竟留下了怎样的遗憾?

于凤至出生就在显赫家庭中,父亲于文斗,是远近闻名的富商,家中经商积累了大笔财富。

张作霖与于文斗关系非同一般,两人是生意上的伙伴,更是拜了把子的异姓兄弟。

因为这层交情,于家和张家,早早就为两个孩子定了亲事。

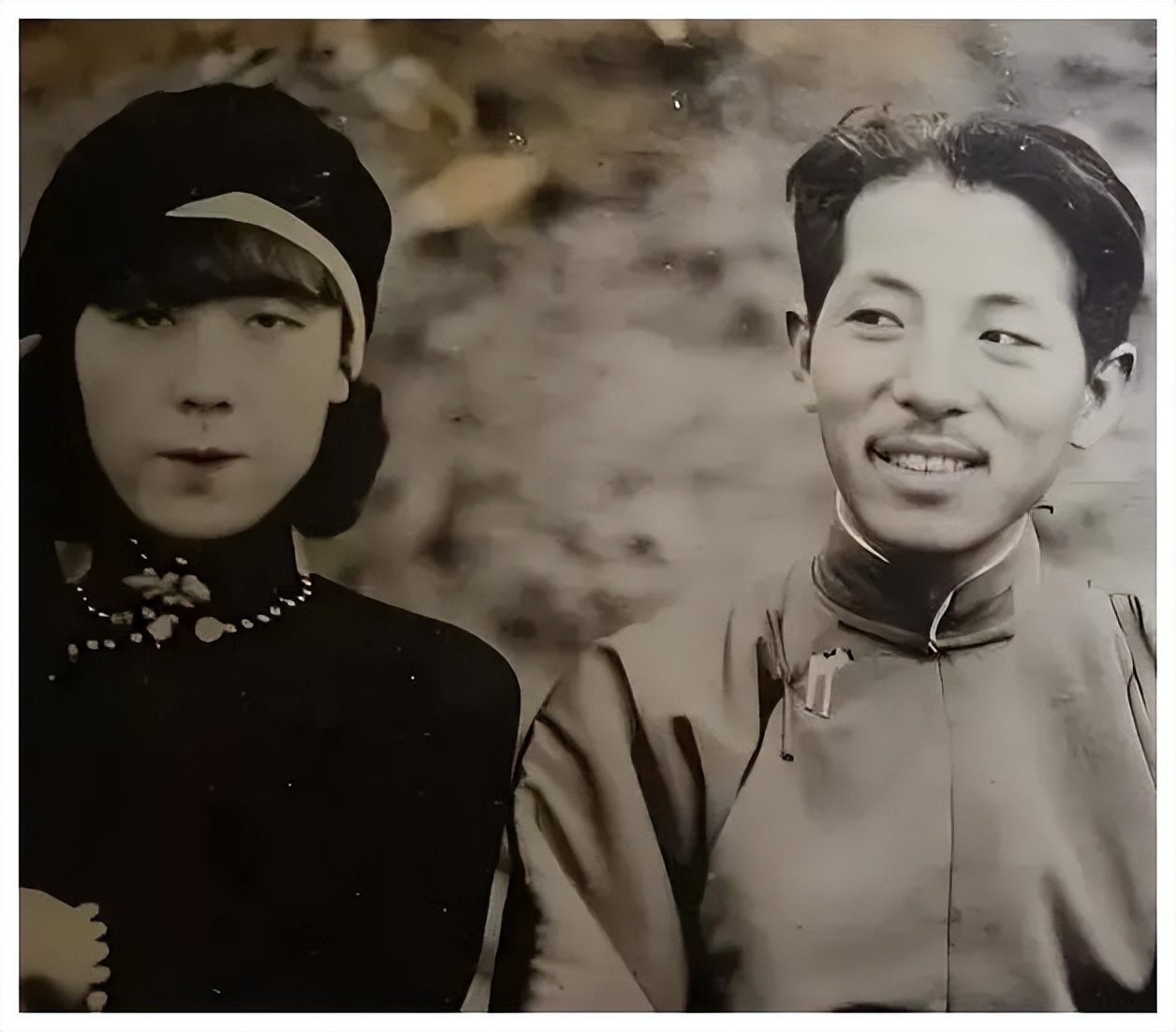

当时的张学良,少年意气风发,还在上学,年纪轻轻已经是人群中的焦点;而于凤至出身名门,端庄大气,学识好,性格也温柔。

两家的婚姻,看起来是一场“门当户对”的结合。

1915年,19岁的于凤至和14岁的张学良,在奉天老家办了婚礼。

那时候的婚姻,没有过多感情可言,更多的是家族间的安排,张学良还年少,对这段婚姻并不上心。

张学良喜欢骑马,打猎,对军队生活充满热情,甚至可以说有些顽皮。

而于凤至,从小接受的教育是,女子要贤惠、懂事,一直恪守本分,希望能做个好妻子。

婚后的于凤至,肩负起了持家的责任。

张学良后来离开家去部队,家里的大小事务,张作霖都交给她打理。

于凤至要照顾张家上下几十口人,还要操心对外的应酬和事务,张作霖欣赏她的贤惠能干,总是夸她“是个有福气的好媳妇”。

这样的评价,不是简单的夸赞,张家是奉天有名的军阀世家,地位显赫,很多时候,家中需要有人出面与外界周旋,而于凤至总能处理得当。

张学良渐渐长大,走上父亲张作霖,为他铺设的军事道路时,于凤至一直是他身后,默默支持的那个人。

懂得张学良志向远大,从来不去干涉他的选择。

每次张学良遇到困境,于凤至总会用自己的方式帮他分担。

这段婚姻在起初,更多是责任和安排,渐渐地张学良对她的敬重,也逐渐加深。

张学良曾说,于凤至是他敬佩的女人,不管是性格还是能力,都无可挑剔。

可感情不是一朝一夕,就能完全培养出来的,尤其对年轻气盛的张学良来说,家庭的温情更多是种责任,而非爱意。

1928年,张作霖在皇姑屯事件中遇刺,整个东北军陷入了混乱。

年仅28岁的张学良,临危受命,接管父亲的部队和地盘,这一年是张学良人生的转折点,也是于凤至一生中,艰难的时期。

当时,东北军的将领们,对张学良是否有能力,接班心存怀疑,外界也都在观望。

张学良要应对父亲去世后的各种危机,疲于奔命,几乎没时间回家。

于凤至则在家里扛起了一切,稳定了张家的内部,还主动接触一些重要的家族势力,替张学良分担压力。

“东北易帜”那一年,于凤至全程陪在张学良身边。

张学良决定宣布归顺南京政府,把东北正式并入中华民国版图,这是个极为重要的决定,影响深远。

许多人反对,认为这是放弃张家,几十年来的基业,是一种“示弱”的表现。

张学良内心非常煎熬,甚至失眠多日。

于凤至看在眼里,一次次安慰:“你只管做你认为对的事,其他的不用担心,我会在家里照顾好一切。”这句话成了张学良的定心丸。

西安事变前后,张学良因扣押蒋介石而被软禁,于凤至没有退缩,而是四处奔走,寻求解决问题的方法。

张学良曾说,于凤至是个聪明的女人,知道什么时候该沉默,什么时候该发声。

在关键时刻的冷静,成了他的支柱。

这样的风雨同舟,让张学良对她的敬意更加深重,可感情终究不是一厢情愿的事,张学良的心渐渐被另一个女人填满,那就是赵一荻。

于凤至不是不知道这件事,只是选择了沉默。她清楚自己的角色,是张家的大夫人,是张学良的“贤内助”。

于凤至没有流露出,过多的情绪,而是继续扮演好她的角色。

张学良在被软禁的几十年里,于凤至一直在背后支持,帮他联系朋友,处理外界的事务,甚至为了他的健康,甘愿付出自己的全部。

可这种牺牲,换来的却不是爱情,而是一段渐行渐远的婚姻。

张学良的生命里,赵一荻的出现,是注定改变一切的转折。

赵一荻带着满腔热情,和无条件的付出,走进了他的生活,于凤至只能选择隐忍。

两人之间并非从一开始就冷淡,可赵一荻的执着,以及张学良,渐渐对她倾注的深情,让这段婚姻,慢慢失去了平衡。

那个时候,于凤至已经担起了,张家内外事务的重任,可面对丈夫身边,愈加频繁的风流往事,尤其是赵一荻,带来的情感冲击,渐渐变得无可奈何。

于凤至没有争吵,也没有抗争,只是用一贯方式,守住张家的荣誉与责任。

赴美治疗,成了两人关系的分水岭。

长期操劳,让于凤至身体每况愈下,张学良为她安排了,赴美治病的计划。

这个决定看似,是为了她的健康,更多的是一种逃避。

张学良希望让于凤至,暂时远离这段感情中的纷扰,抵达美国后,于凤至开始了长达数年的治疗,身体有所好转,内心的孤独却与日俱增。

异国他乡,于凤至经常给张学良写信。

信中提到对孩子们的关心,对家事的嘱托,偶尔也夹杂着,对他们之间感情的探问。

这些信回得越来越慢,内容也越来越敷衍。

异地分居的日子里,于凤至没有停止,对张家的支持。

通过朋友,帮助解决张家的一些事务,也试图用自己的影响力,为张学良争取更多的自由。

可得到的却是更加清晰的现实:张学良的生活,早已离她越来越远。

多年后的离婚,成了必然的结局。

协议的条款中,张学良给予她足够的生活保障,希望能弥补对她的亏欠。

于凤至没有过多为难,平静地接受了这一切。

有朋友问她,是否还爱着那个让她付出半生的男人,于凤至沉默了一会儿,说:“爱还是不爱,已经不重要了,这些年,我为他做的,足够了。”

墓碑前的泪水

一生颠沛流离的于凤至,在美国定居。

晚年也没有再婚,把所有的时间,都放在了孩子和家庭事务上。

于凤至始终低调,从未对外界提及,与张学良的过往,1990年,于凤至安详地离世。

子女为她在纽约长岛立了一块墓碑,墓碑上刻着“张于凤至”五个字,即便两人已离婚多年,她仍然用这一方式,表明了自己对这段婚姻的坚守和怀念。

得知她去世的消息后,张学良沉默了许久。

在美国与赵一荻生活多年,对于凤至的记忆始终无法割舍。

1991年,张学良终于获得,允许前往墓园祭拜,那一天,他没有带过多的人,只是简单地站在墓碑前,注视着那行熟悉的文字。

碑上的五个字,仿佛带他回到了,他们共同走过的那些岁月,辉煌与困苦都历历在目。

张学良站了很久,眼中渐渐蓄满了泪水。

跪在墓碑前,用颤抖的声音喃喃道:“凤至,对不起……”这一声道歉迟来了几十年,却饱含了他内心深处的愧疚。

张学良对家人坦言,于凤至是他生命中重要的女人。

她的智慧与坚忍,是张家的骄傲,也是他能在风雨飘摇中,挺过来的重要力量。

他说:“没有她,就没有今天的张学良,可我对不起她,亏欠太多。”

晚年的张学良,鲜少再提起于凤至,可她的身影,始终留存在他的记忆深处。

张学良的回忆录中,提到她时,只留下短短一句话:“她是我尊敬的女人”,这一句评价,是他晚年对这段感情的总结。

于凤至的墓碑和那行文字,成了这段婚姻深沉的注脚。

象征着一个女人,对爱情和家庭的坚守,也象征着张学良,晚年的反思与遗憾。

这段爱与愧疚交织的感情故事,注定成为历史中,令人唏嘘的一页。