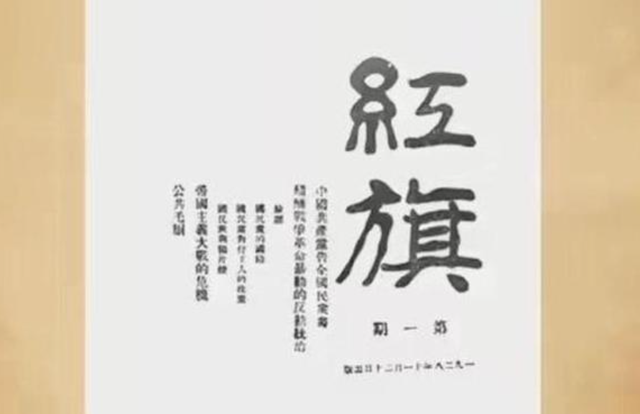

1958年,在毛主席的倡议下,《红旗》杂志应运而生。

创刊之初,《红旗》便奠定了党内理论权威的地位。

毛主席对杂志文章倾注心血,亲自修订、审阅,力求一字千钧。

彼时,《红旗》与《人民日报》、《解放军报》并称“两报一刊”。

1979年1月,党的理论工作务虚会在北京召开。

会上,24位同志联名提出建议,矛头直指《红旗》编辑部。他们要求彻底整顿编辑部,对过往作者严查到底。

1979年,24名同志联名建议中央:彻底改组《红旗》杂志编辑部

《红旗》的诞生

1958年,《红旗》杂志应势而生,成为党中央理论宣传的旗帜。

那一年,中国刚完成“三大改造”,社会主义建设如火如荼,如何从本土实际出发,则成了时代最紧迫的课题。

毛主席以高瞻远瞩的目光,亲自谋划,开创了这一刊物。

《红旗》的诞生并非一蹴而就。

早在1955年,党的七届六中全会上,毛主席便提出,各地需办好刊物。

到了1958年,南宁会议上,毛主席正式倡议创办中央理论刊物。

三月的成都会议,这一构想逐步清晰。

到了五月,党的八届五中全会,创刊决策终被定案。《红旗》二字,因毛主席的拍板而名扬天下。

说到名字,倒颇有些趣味。

最初,许多同志请求主席亲自题名,主席却淡然一笑,说:“还是走群众路线,让大家来取。”

于是,汇集众意,择优上报。

最终,“红旗”脱颖而出。主席为此挥毫题字,整整写了二十余幅。

给总编辑陈伯达的信中,他写道:“报头写了几张,请审核,如不能用,再试写。”

甚至在题字旁注上说明,“拟可用”“这种写法是从红绸舞来的,画红旗”。

那两字最终定稿,成为经典。

杂志编委会同样阵容豪华。

邓小平主持第一次会议,编委多达三十六人,涵盖中央机关、各省市自治区以及部队精英。

邓力群、田家英、陈伯达等人担任常任编辑,其中陈伯达为总编辑。

这次会议上,竟出了个耐人寻味的小插曲。

因工作人员的疏忽,两个李达同时被通知参会。

一个是武汉大学的“文”李达,正是编委;另一个是总参谋部的“武”李达,虽是将军,却与刊物毫无干系。

“武”李达到会后发觉不对,起身欲退。

邓小平同志淡然一笑,说:“既然来了,就坐下听听罢。”

这样的编委会,人数虽多,却终究是星罗棋布,分散各地。

各人日理万机,实难得齐聚一堂。这次会议之后,再未能召集第二次。

于是,1959年,中央另作安排,在《红旗》内部成立一个精简编委会。

仅由总编辑、副总编辑及四位编委组成,专管日常事务。

《红旗》创刊号的诞生,颇有仪式感。

1958年6月1日,刊物横空出世。发刊词由胡绳执笔,先后经毛主席、邓小平审定,字斟句酌,力求精准。

同期,刊发了毛主席的文章《介绍一个合作社》,既是开篇,更为标杆。

此后,《红旗》的工作,始终在毛主席的视线之内。

他不止一次推荐文章,甚至亲手修改稿件,毫不假手他人。

每字每句,俱见其用心之深。

联名指出问题

六七十年代,《红旗》杂志风头无两,是当之无愧的党内理论巅峰之作。

与《人民日报》《解放军报》并列,被称为“两报一刊”,俨然成了时代的标尺。

一声言论,直达全国;一句话语,即为权威。

更何况,它背后站着党中央,立着毛主席。

这本杂志,不是普通刊物,而是掌舵的旗帜。

但旗帜虽亮,有人却对其光芒生疑。

杂志封面赫然标明:“中国共产党中央委员会主办。”

这短短几个字,既是金字招牌,也是争议之源。

有人质疑其理论水平,也有人批评缺乏讨论余地。

毕竟,这声音直接来自中央,话已出口,自然“无可置喙”。

如此地位,反倒让其蒙上了几分距离感。

“红旗”二字,自有深意。

它在革命中象征方向,而《红旗》杂志,便是理论前进的指南针。

1955年1月,党中央便提出,各地需创办刊物,且务必办得像样,不能徒有其名。

到了1958年,在成都会议上,这一构想终于化为具体决策。

毛主席亲自点将,陈伯达担任第一任总编辑。

陈伯达虽名列总编,却非具体操持者。

《红旗》的日常事务,多由邓力群、胡绳、范若愚等副总编辑主持。

后来,王力、关锋、戚本禹等人接手,风格更添几分激进之色。

时至1977年,王殊短暂任职;1978年,熊复接棒,成了《红旗》的最后一任总编辑。

1978年,是中国历史的转折点。

《红旗》正值内外交困,元气大伤。

熊复上任之际,正逢“真理标准问题大讨论”。

全国思想领域涌动变革,而《红旗》却一言未发,选择了沉默。

这份沉默,使它在汹涌的时代浪潮中,陷入了尴尬的被动局面。

理论的先锋,竟成了旁观者,这不得不令人扼腕叹息。

在真理标准大讨论风起云涌的1978年,《红旗》杂志却仿佛陷入了一场无声的抵抗。

从7月至11月,连续五期杂志刻意回避关于真理标准问题的讨论。

这种沉默,在全国改革热潮中显得格外扎眼。

熊复事后回忆,他不过是严格执行了华国锋同志“不介入”的指示。

然而,作为主编,他的“无为”,终究变成了《红旗》的“过失”。

全国上下各省市纷纷表态,唯独《红旗》选择沉默。

报刊杂志群情激昂,唯有这家曾被视为“方向”的理论刊物显得格外孤立。

社会各界本寄望《红旗》定鼎乾坤,结果却见其内容避重就轻,绕过关键议题。

一时间,批评之声四起,连忠实读者也难掩失望。

批评之外,还有针砭。

24名同志联名上书,不仅指出《红旗》杂志的问题,更提出改革方案。

他们要求解放思想,冲破旧框架,积极宣传改革开放,为现代化建设鼓与呼。

这份建议书被中央高层高度重视,迅速作出决定——《红旗》杂志必须改组。

改革的呼声中,杂音也不绝于耳。

一些人借机将诬蔑强加于熊复,指责他搞什么“理论阴谋”,甚至在社内发起签名活动,要求撤销他的职务。

熊复深受其扰,压力之下竟有了辞职的念头。

关键时刻,胡耀邦同志出面相劝,与熊复促膝长谈。

他明确指出,部分同志未能与时俱进确实存在问题,但错误并非不可挽回。

胡耀邦同志强调,不应将此事上升至政治高度,而应以实事求是的态度正视问题。

知错能改,方为大善。

《红旗》到《求是》

“十年”动荡之下,《红旗》亦未能独善其身。

作为“两报一刊”中的“一刊”,它一度成为那个时代特定氛围的产物。

直至十一届三中全会召开,杂志社的工作才得以回归正轨。

但风波未止,命运未改。

1987年12月16日,中央下发《中央机构改革领导小组关于中央、国务院机构改革方案》。

其中一条指令如同平地惊雷:撤销《红旗》杂志社,由中央党校主办一份新的理论刊物。

这一决定让人猝不及防。

杂志社上下愕然,党内外议论纷纷,甚至不乏质疑之声。

《红旗》肩负的使命如此重要,为何要仓促停刊?

事已至此,现实问题不容回避。

1988年第一期是否还要出版?

为此,编委会于12月21日火速向中央分管宣传工作的领导提交报告。

12月23日的中央宣传思想工作会上,这一问题得以明确:停刊决定不可更改,但1988年第一期仍需如期印发。

随后,成立了一个三人小组,负责起草改刊方案。

1988年2月,党校负责人开始与《红旗》杂志干部接洽。

然而,几次磋商后,党校方面坦言,无力承担这一重任。

3月2日,他们再次上书中央,建议保留《红旗》刊名,理由是其国内外已有相当影响,发行量高达240万份。

但此建议最终未被采纳。中央决定,《红旗》停刊定于6月15日,《求是》接棒创刊。

6月16日,《红旗》最后一期悄然面世。正文一如既往,没有丝毫提及停刊之事。

封底却留下最后的交代:在“欢迎订阅求是杂志”的醒目标题下,几行小字写道:“中共中央决定,《红旗》杂志今年6月底停刊,《求是》杂志7月1日创刊。”

至此,《红旗》正式退出历史舞台。

《求是》的刊名,由邓小平亲笔题写。它接过《红旗》的使命,标志着一个新时代的开启。

那时,港台与国外的媒体迅速捕捉到《红旗》停刊的消息,随即大肆炒作。

他们口中,《红旗》成了“左”的化身,其撤刊被解读为一次标志性的“进步”。

一些报刊甚至欢呼雀跃,仿佛大敌已除。

这些猜测不过是他们一厢情愿的想象。

面对舆论喧嚣,争议四起,1988年4月30日,新生的《求是》总编辑苏星接受新华社采访,首次对外回应了这一问题。

他的回答既平息疑虑,又明确方向。

他指出,《红旗》改为《求是》,并非为了迎合外界的臆测,而是党为适应改革新形势所作出的决策。

这是更好地体现十一届三中全会以来的路线方针,也更契合新时代理论刊物的定位。

至于“求是”二字,更是意味深长。

这是对党的优良传统的回归,更是对理论求真精神的弘扬。

与其说是更名,不如说是一次革新,一次为思想解放注入新动能的努力。

如此,真相昭然,谣言自破。

《求是》的诞生,以冷静的态度与坚定的步伐,为党刊的未来开辟了新的道路。

世人皆知,倘若方向偏颇,步履越急,错失越深。

《红旗》作为党的权威理论刊物,方向不正,则旗帜难立,威信无存。

若不能在历史的洪流中执掌真理的罗盘,又谈何引领中国发展的航程?

又谈何在思潮激荡中占据主动?

这不仅是时代对它的要求,更是使命赋予它的担当。

回望改革开放四十余载,现实早已给出最清晰的答案:红旗未曾倒下,它以坚定的姿态傲立风雨之间。

今天的中国,依然在高举红旗,依然在解放思想,实事求是,与时俱进。

历史的旗帜始终迎风猎猎,思想的步伐永不止步。

而《求是》的诞生,则正是时代精神的化身。

它承接了《红旗》的使命,却也赋予了党刊以新的灵魂。

其名,其意,皆符合新时期的探索精神与真理追求。

《求是》不仅是一面旗帜,更是一种态度:在前行中审视方向,在实践中追求真理。

参考资料:

《红旗》杂志创办始末

苗作斌 王帆 郭芳