1983年,中国著名外交家乔冠华结束了他70年的生命旅程。尽管他离世了,但关于他的故事并未就此终结。

1984年年末,乔冠华的妻子章含之专程前往丈夫的故乡江苏盐城,与当地政府接洽,表达了希望将丈夫的骨灰安葬在故土的意愿。但遗憾的是,这一请求在当时并未得到及时落实。

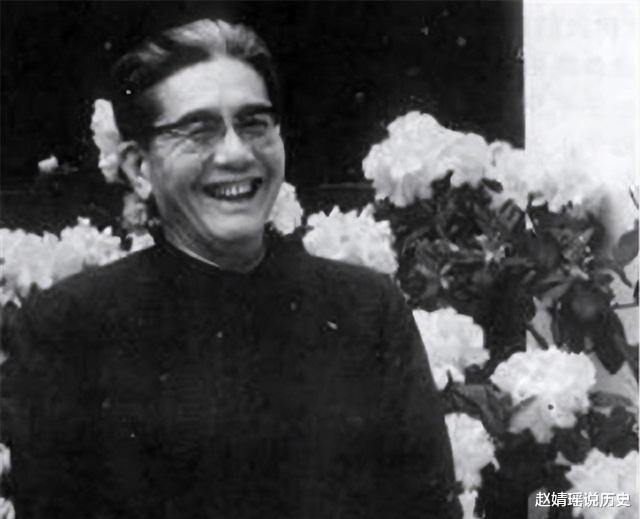

乔冠华于1913年出生在江苏盐城,他之所以能成为新中国顶尖的外交家,背后有着深厚的原因。他的教育背景在党内几乎无人能及。

乔冠华自幼就展现出过人的才智,学业一路高歌猛进。他在中小学阶段多次跳级,年仅16岁便以优异的成绩考入清华大学,成为同届学生中年纪最小的佼佼者。

乔冠华在完成学业后,前往日本顶尖高校东京大学(当时称为东京帝国大学)深造,主修哲学专业。

乔冠华随后前往德国图宾根大学深造,仅用一年多时间就顺利毕业,并以出色的学术表现获得哲学博士学位。

此时的乔冠华,刚满23岁。

要在国际舞台上有效传达观点并获得广泛认同,外交人员需要具备深厚的全球视野和专业知识。正因为如此,民国时期那些成就斐然的外交官,几乎都拥有顶尖的海外教育背景。这种国际化的学术经历不仅提升了他们的专业素养,也增强了他们在国际事务中的话语权和影响力。

顾维钧在哥伦比亚大学获得了博士学位;颜惠庆毕业于弗吉尼亚大学,拥有学士学位;余日章则在哈佛大学完成了硕士学业。

这并非中国人盲目崇拜外国,而是当时国内的高等教育确实与国际水平存在明显差距。乔冠华就读的德国图宾根大学,如今在全球高校排名中位列第177位,算不上顶尖学府。然而,这所学校拥有长达500年的悠久历史,比美国建国时间还要早两倍多。

这所学校长期以来一直稳居全球顶尖学府之列。时至今日,它依然是德国11所顶尖高校中的重要成员,保持着卓越的学术地位。作为德国高等教育体系的标杆之一,该校始终以其优异的教学质量和科研实力而闻名。虽然时代变迁,但其在德国高等教育界的重要地位始终未被动摇,继续为国家培养着大批优秀人才。

乔冠华之所以能成为一位卓越的外交家,背后有着独特的原因。他是中国共产党早期唯一在西方取得博士学位的高级官员。不过,由于他长期在国外学习,投身革命的时间相对较晚,起步也比较慢,导致新中国成立后很长一段时间里,他的名气并不大。

在抗美援朝时期,乔冠华作为中方代表参与了板门店和谈。在这场重要的国际谈判中,他凭借出色的外交能力崭露头角,展现了中国外交官的智慧与风采。这场谈判不仅让他积累了宝贵的经验,也为日后在外交领域的进一步发展奠定了基础。

1954年,乔冠华随同周恩来总理出席了日内瓦会议,并在会议期间赢得了总理的认可和器重。

1955年万隆会议落幕,乔冠华随即被任命为外交部部长助理,正式踏上了外交官的道路。这一任命标志着他外交生涯的开始,也为他在国际舞台上的角色奠定了基础。

乔冠华刚就任,就碰上中美双方就钱学森的去留问题展开磋商。他在谈判中展现出卓越的外交才能,既坚持原则又不失礼节,表现得恰到好处,连美国的外交官员都对他赞赏有加。

由于台湾当局非法占据了中国在联合国的合法席位,导致中国长期被排除在联合国之外。这一国际政治格局的扭曲,使得时任中国外交部副部长的乔冠华在国际外交舞台上的影响力受到严重制约。作为新中国杰出的外交家,乔冠华的才能和贡献未能通过联合国这一最重要的国际平台得到充分展现,其国际知名度也因此受到限制。这种状况直到1971年中国恢复联合国合法席位后才得以改变。

1971年,中国重新获得联合国席位,这一重大事件让乔冠华的外交才能得以充分展现,标志着他在国际舞台上的崭露头角,从此开启了他卓越的外交事业。

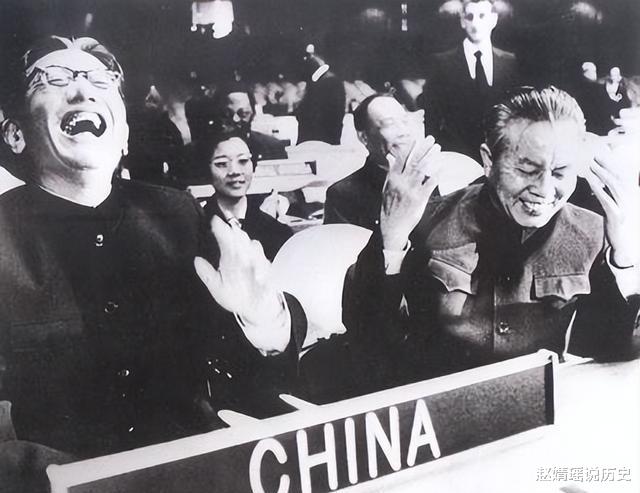

1971年10月,第26届联合国大会传来一个重大消息:中国重新获得了联合国的席位。这个消息像一声惊雷,让人猝不及防。尽管我们之前做了不少准备,也明白这是大势所趋,但事情发生得还是太快,让人有点反应不过来。

当时中国刚经历了“九一三事件”,局势尚未完全稳定,却突然面临更高层次的外交挑战,尤其是需要与美国进行直接交流,这对当时的中国来说无疑是一个巨大的考验。

经过深思熟虑,毛主席决定派遣外交部副部长乔冠华率团出席联合国会议,作为中国在该国际舞台上的代表。这一决策基于对乔冠华能力的充分信任,认为他是完成这一重要外交任务的最佳人选。

当时国际社会对新中国的对外政策知之甚少,中国在联合国的形象很大程度上取决于乔冠华的表现。作为中国在联合国的代表,乔冠华的一言一行都直接关系到外界对中国的认知。因此,中国在国际舞台上的形象如何,乔冠华的表现至关重要。

毛主席将联合国事务的全权交给了乔冠华,明确指出这些工作由他全权负责,其他人不得干涉。可以说,乔冠华是开启中国在上世纪七十年代广泛开展大国间外交活动的关键人物。

乔冠华以高效率著称,仅用七天时间就完成了联合国大会的发言稿撰写。这份稿件提交给周恩来总理审阅后,得到了充分肯定,总理未作任何改动便予以通过。

11月初,乔冠华带领46名中国外交官组成的团队抵达纽约,入住了豪华的罗斯福酒店,直接预订了36间客房,充分展现了大国的风范。

在联合国大会上,老乔的表现堪称精彩。他时而幽默风趣,妙语连珠,时而严肃认真,言辞犀利,牢牢抓住了全场观众的注意力。他的演讲引发了现场阵阵热烈的掌声,不仅赢得了在场人士的认可,更在国际上获得了广泛好评。

乔冠华在国际外交场合的表现,不仅提升了中国的国际形象,也为他个人赢得了声誉和信赖。他的言行举止充分展现了中国的外交风采,同时巩固了他在国际社会中的地位。通过一系列重要外交活动,乔冠华成功塑造了一个既维护国家利益又具备专业素养的外交家形象,这种表现让国内外都对他产生了高度认可。

自那时起,直到毛泽东逝世,乔冠华始终担任中国代表团团长,连续六年率团出席纽约的联合国大会。这一职务始终由他担任,无人替代。

近期,乔冠华在外交领域崭露头角,成为中国政坛不可或缺的关键角色。他与周恩来总理紧密合作,在中美关系破冰的过程中发挥了重要作用,为两国重新建立外交关系立下了汗马功劳。

1972年2月,随着春天的到来,中美关系迎来了转机,尼克松总统踏上了访华之旅。周恩来总理对乔冠华寄予厚望,委派他前往上海负责接机任务,这一安排彰显了乔冠华在外交事务中的重要地位。

乔冠华随后被指派全程参与中美之间的对话,他在与基辛格的每一次谈判中都未曾缺席,展现了他作为外交领域核心人物的关键作用。

在起草联合公报的过程中,面对美方提出的立场强硬的草案,乔冠华根据周恩来的指示,提出了一套创新方案。该方案既如实反映了中美双方的分歧,又强调了彼此的共识,从而巧妙化解了谈判僵局。

在杭州刘庄宾馆,乔冠华与基辛格展开了一场漫长的谈判。双方从傍晚一直谈到天亮,对每个细节都反复推敲,力求准确表达各自立场。经过整晚的深入讨论,他们在保留分歧的同时,找到了共同点,最终达成共识。这场持续整夜的谈判,体现了双方为达成协议的决心与诚意。

中美两国代表次日于上海召开联合新闻发布会,正式发布《上海公报》。这一历史性文件的公布在全球范围内引发强烈反响,国际评论界普遍将其视为具有划时代意义的政治宣言,对世界格局产生深远影响。

1974年4月,邓小平重新担任重要职务后,前往纽约出席联合国特别会议。出发前,毛泽东指着乔冠华对邓小平说:“我给你安排个助手,让他协助你工作。”

1974年10月,乔冠华正式出任中国外交部部长。此前,他已在部长助理和副部长岗位上积累了二十年的丰富经验,这次晋升标志着他外交生涯的最高成就。

乔冠华身处历史洪流中,自然无法摆脱时代的影响,经历了不少起伏。1973年,他在一些人的煽动下,参与了对总理的批评,说了些违背本心的话。这件事让他对总理深感愧疚,一直难以释怀。

周恩来总理对乔冠华的赏识和提携可谓深厚,两人关系亲密无间。在上世纪五十年代,周总理不顾众人反对,毅然决定让乔冠华担任外交部助理部长一职。

上世纪50年代末,乔冠华在一次会议中情绪高涨,发表了一番言论,由于言辞不当,险些酿成大错。关键时刻,周恩来总理出面维护,才使他化险为夷,避免了严重后果。

在一次与外宾会面的场合,乔冠华抓住机会,向周恩来总理表达了诚挚的歉意。

周总理温和地回应道:“我怎么会责怪你呢?我们相识多年,我对你非常了解。我明白很多事情并非你能掌控。”

经过坦诚交流,乔冠华与周恩来总理彻底化解了之前的矛盾,所有误解烟消云散。

尽管周恩来总理对乔冠华表示了谅解,但这一事件造成的消极影响并未消散,直接导致乔冠华的政治生涯就此终结。

自1976年起,乔冠华不再活跃于中国的外交领域。

1983年,乔冠华的健康状况急剧恶化,最终离世。他生前曾明确表示,希望自己不被安葬在八宝山公墓,而是选择一处风景优美的地方作为长眠之地。为了遵从丈夫的遗愿,妻子章含之在葬礼结束后的第三天,亲自前往八宝山公墓取回了乔冠华的骨灰。

章含之与乔冠华的年龄相差22岁,他们的结合虽有一定组织安排,但彼此间的情感却是真实而深厚的。正是这份深情,让章含之在丈夫去世后难以割舍,她将乔冠华的骨灰留在家中,整整保存了一年多。

经过一番思考,章含之最终认为,让丈夫回归自然是最合适的选择。那么,哪里最适合作为他的安息之地呢?她首先想到的是丈夫的故乡——盐城。

1985年年初,乔冠华的夫人章含之专程前往江苏盐城地委,向当地领导提出了她的请求。地委领导迅速将此事上报省委,并很快收到了上级的明确指示。

应以适当礼节接待,但避免过分隆重。关于骨灰安置,请当地妥善安排。

收到上级含糊不清的指示后,地委感到进退两难。在责任归属不明的情况下,没人愿意轻易做出决定。尤其省委的批复并未明确批准乔冠华可以葬于故乡,作为下属单位,地委自然不敢擅自做主。

针对这一议题,地委专门召开了会议进行深入研讨。经过充分讨论和权衡,会议最终达成一致意见:目前暂不批准该提议。这一决定是基于对当前形势和各方面因素的综合考量,认为现阶段实施该方案的条件尚不成熟。地委将继续相关情况的发展,待时机成熟时再行审议。

章含之得知这一情况后,尽管心中充满疑惑,最终还是无奈地选择了离开,眼中含着泪水。

章含之在思索丈夫乔冠华的骨灰安放地时,深感家乡已非合适之选。经过长时间考虑,她决定求助乔冠华的挚友李颢,希望能为丈夫找到一个最终的安息之所。

在抗日战争期间,乔冠华和李颢结识,两人关系非同一般,可以说经历了生死考验。具体来说,李颢曾在危急关头救过乔冠华的性命。

1943年仲夏,乔冠华在会见外国记者时突患腹膜炎,病情迅速恶化导致肠穿孔,生命垂危。关键时刻,医生李颢不顾个人安危,冒着被国民党特工抓捕的危险,成功抢救了乔冠华,使其脱离险境。

在医院康复的四个多月里,乔冠华和李颢每天在一起,建立了深厚的友情。乔冠华对革命的热情和坚定的信念深深打动了李颢,逐渐影响了他的思想和行动。这种影响让李颢最终决定跟随乔冠华,投身于革命事业。

乔冠华与对方从初次见面开始,直到他离世,整整四十年间,他们的关系始终紧密相连。在这漫长的岁月里,两人之间的联系从未间断,保持着持续而深厚的交往。

1970年9月20日,乔冠华的妻子龚澎因病去世,年仅56岁。乔冠华深受打击,整日以酒解愁。李颢得知此事后,专程从远方赶到北京探望他。

走进乔冠华的住所,李颢立刻注意到客厅角落堆积如山的空酒瓶,这一幕让他情绪失控,与好友相拥而泣。

接下来几天,李颢始终陪伴在乔冠华左右,开导他直面现实的残酷,建议他将注意力转移到工作上,以此缓解内心的伤痛。

1980年,乔冠华身体不适,李颢得知后,特意安排自己的小儿子前去探访。尽管乔冠华当时健康状况不佳,他仍然坚持亲手写了一首诗《怀李颢》以表达感激之情。这首诗后来一直被李颢视为珍贵之物,妥善保存。

寒山寺的记忆总是萦绕心头,江边的枫树在火光映照下格外醒目。不知何时能再聚,举杯共饮,并肩而坐,畅谈过往人生。

当时,李颢正在苏州的医学院担任教授职务。当章含之带着乔冠华的骨灰前来求助时,李颢毫不犹豫地答应帮忙,承诺为这位多年的好友在苏州找到合适的安葬地点。他还主动提出,愿意亲自守护乔冠华的墓地。

李颢直接联系了时任吴县县委书记管正,向他转达了章含之的想法。管正在听取具体情况后,毫不犹豫地答应了这一请求。

管正认为,尽管乔冠华曾发表过一些不当言论,但他在我国外交领域的成就依然显著,不应因此忽视他的功绩,让他感到被遗忘。

章含之决定在吴县东山镇公墓为丈夫挑选一处环境优美的地方作为安息之所。她精心选择了一块景色宜人的墓地,最终将丈夫安葬于此。

表面上看这只是个小选择,实际上管正却冒着不小的政治压力。原因很简单,当时上级并没有给出具体的行动指令。

事后有人向管正提出疑问,问他当时是怎么考虑的,难道不担心会惹上麻烦吗?

管正回忆道:“乔冠华那时展现出的才华令人印象深刻,尤其在联合国大会上的发言,极具说服力,那是在国际场合为中国发声。他的能力和对国家的贡献有目共睹,我始终相信他不会陷入严重困境。”

管正这样有责任感的官员,让为中国外交奉献一生的乔冠华在风景如画的太湖边、东山公墓找到了安息之地。正是他们的努力,为这位外交家的身后事画上了圆满的句号。乔冠华毕生致力于国家外交事业,最终得以在山水之间长眠,这离不开像管正这样尽职尽责的官员的付出。他们用实际行动,为这位外交前辈安排了合适的安葬之所,使其能够安息在美丽的太湖之畔。这种对先辈的尊重与妥善安排,体现了对为国家做出贡献的人物的应有礼遇。

这片墓园主要安葬的是海外华人,他们的墓地设计豪华气派。与之相比,乔冠华的墓显得朴素低调。这里并非普通百姓的长眠之地,而是专为华侨打造的安息之所。从墓地的规格和装饰来看,乔冠华的安葬地与其他墓穴形成了鲜明对比,显得格外简朴。

尽管墓碑简朴,但这并不影响人们对逝者的敬仰。他生前的功绩深深印在人民心中,每年清明时节,前来祭奠的人群络绎不绝,这正体现了他在人们心中的不朽地位。

这件事原本已经告一段落,没想到过了几年又有了新的发展。

在改革开放政策的推动下,盐城地委反思了过去的决策,认为存在不妥之处,因此主动与苏州方面沟通,表达了希望将乔冠华的墓地迁回其故乡的意愿。苏州方面展现了宽广的胸怀,经过慎重考虑,同意了盐城的请求。

鉴于乔冠华墓地的具体地点已为公众所知,每年吸引大量访客前来凭吊,因此原墓中部分遗物仍需保留。盐城相关部门对此表示认同,并无异议。

乔冠华最终回到了他深爱的故乡。

人非圣贤,孰能无过。在历史洪流中,个人往往难以完全掌控自己的命运,难免会有失误。然而,评价一个人应当客观公正,功过分明。乔冠华为国家付出的努力和取得的成就,值得我们永远铭记。