1981年,一位神秘老人在北京悄然离世。葬礼上,毛泽东的女儿李敏送来了一个花圈。这个不起眼的细节,却引发了人们的好奇。这位老人究竟是谁?他与毛泽东家族又有什么不为人知的关系?

毛家兄弟:从韶山走出的革命火种

毛家兄弟:从韶山走出的革命火种毛泽东出生于湖南韶山一个普通农民家庭。他有多位兄弟姐妹,其中最引人注目的是他的十弟毛泽青。1916年,毛泽青呱呱坠地,比毛泽东小23岁。两兄弟虽然年龄相差悬殊,但命运却紧密相连。

【事情起因】童年的革命火种:毛泽青的觉醒之路

【事情起因】童年的革命火种:毛泽青的觉醒之路1925年,9岁的毛泽青第一次接触到革命的火种。那年,已经成为革命者的毛泽东回到韶山,组织农民运动。小泽青被这股热血沸腾的氛围深深吸引,加入了儿童团,开始了他的革命生涯。

命运很快给了他当头一棒。1929年,毛泽青敬爱的姐姐毛泽建惨遭国民党杀害。这个噩耗如同一把尖刀,刺进了13岁少年的心里,埋下了仇恨的种子。

命运的转折:童养媳与革命理想的碰撞

1931年,15岁的毛泽青迎来了人生的转折点。一个8岁的小女孩庞淑谊被指给他做童养媳。按理说,这本该是他安定下来的开始。但是,毛泽青心中燃烧的革命火焰却越来越旺盛。

1937年,抗日战争爆发。21岁的毛泽青再也按捺不住内心的躁动。他决定离开家乡,追随毛泽东的脚步,投身革命事业。临行前,他对庞淑谊撒了一个善意的谎言:"我出去做生意,不知什么时候回来,你在家里好好过吧......"

延安岁月:革命理想与亲情的交织

延安岁月:革命理想与亲情的交织1937年10月,毛泽青终于来到了延安,见到了阔别多年的三哥毛泽东。这次重逢,让毛泽东既惊喜又担忧。一方面,他为家乡亲人投身革命感到自豪;另一方面,他也深知革命道路的艰辛。

毛泽东并没有因为血缘关系而对毛泽青特殊照顾。相反,他要求毛泽青从最基层做起,体验革命的艰辛。就这样,毛泽青开始了他在延安的革命生涯,从一名普通战士做起,慢慢积累经验。

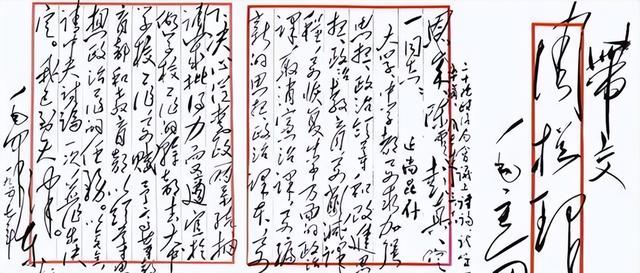

命运再次给毛泽青开了个玩笑。1949年,新中国成立前夕,毛泽青给毛泽东写了一封信,提出两个请求:一是想回韶山看望乡亲,二是想把童养媳庞淑谊接到身边。这封信揭示了毛泽青内心的矛盾:他既想为革命事业奋斗,又难以割舍对家乡和亲人的眷恋。

毛泽东看完信后,陷入了沉思。作为一国领袖,他深知革命胜利后的种种挑战。但作为一个兄长,他又何尝不理解弟弟的心情?最终,毛泽东同意了毛泽青的请求,并鼓励他继续努力工作。

这个决定,既体现了毛泽东的人性关怀,也反映了他对革命事业的坚持。他希望毛泽青能在工作中找到平衡,既不忘初心,又能照顾家庭。

1981年,毛泽青在北京去世。葬礼上,毛泽东的女儿李敏送来了花圈细节才让世人知道他与毛泽东家族的特殊关系。

毛泽青的一生,既是一个普通人的人生轨迹,又是中国革命史的缩影。他告诉我们,即使是伟人的亲属,也要经历人生的酸甜苦辣。在革命和亲情之间,他们同样需要做出艰难的选择和平衡。

这段历史,让我们看到了毛泽东作为一个领袖和兄长的两面性。他既要考虑国家大局,又要照顾家人感受。这种平衡,或许是每个处于高位者都要面对的难题。

毛泽青,也让我们反思:在追求理想的道路上,我们是否也曾面临过类似的困境?如何在个人追求和家庭责任之间找到平衡,或许是每个人都需要思考的问题。